東海道歩き旅 1日目【2019(平成31)年4月21日(日)】

別に、ゴールデンウィークを待つまでもないと思い、2019(平成31)年4月21日から東海道の歩き旅をスタートすることにした。

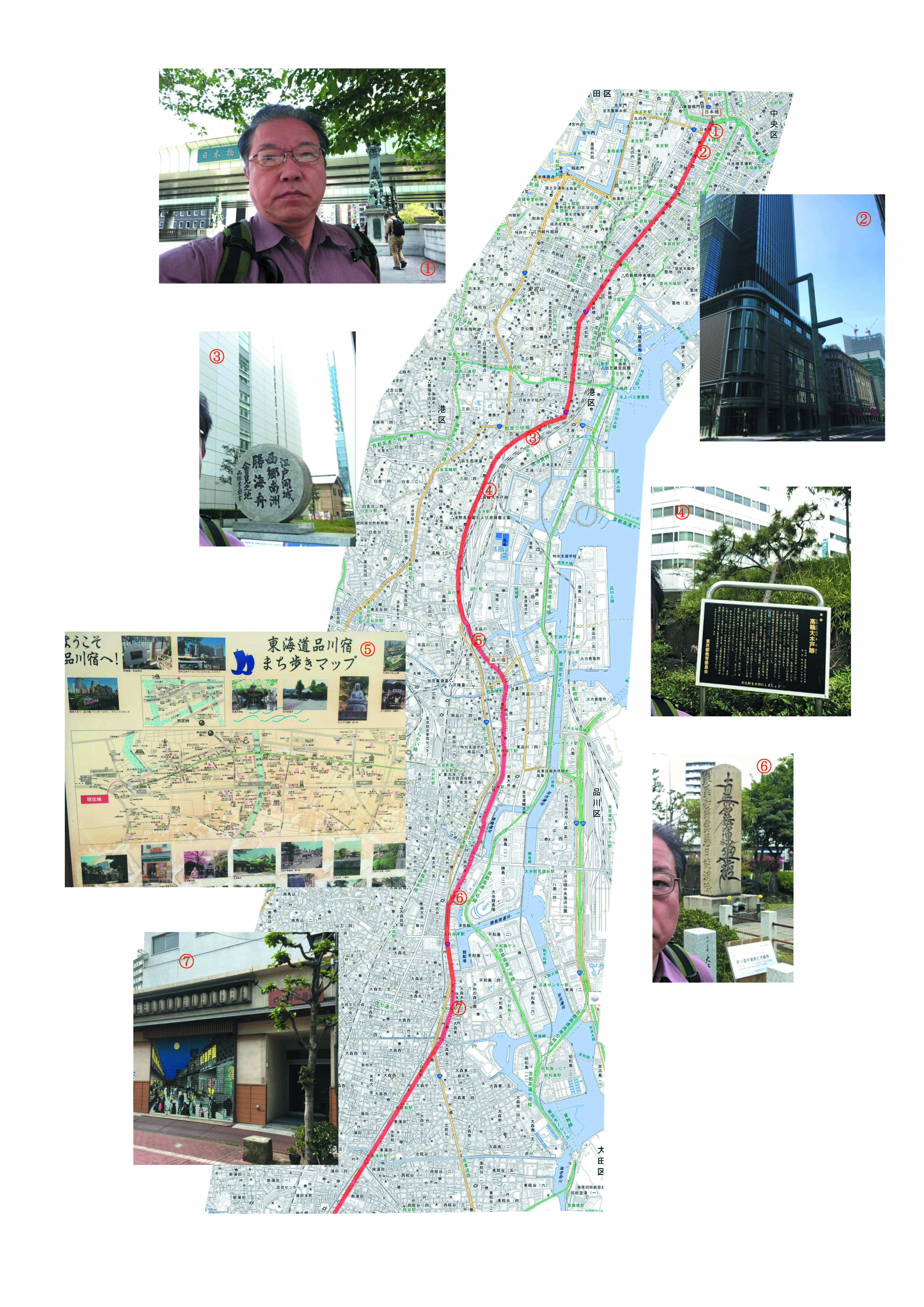

ただ、残念ながら「お江戸日本橋七つ立ち」の午前4時ころのスタートではなく、約4時間遅れの8時過ぎのスタートである。

長く日本橋に来ていなかったので、驚いたが、このあたりも再開発が進んで、高層ビルが立ち並んでいる (②は、高島屋新館) 。

そして20分ほど歩くと銀座である。会社が警備の仕事を受託している商業ビルの前を通過して新橋を通り、三田に向かう。

スタートから約1時間ほどでJR田町駅の手前に着いた。道の脇に「西郷南洲・勝海舟会見の地」の石碑があった(写真③)。

ここが旧薩摩藩の蔵屋敷があったところということになる。昔は、この蔵屋敷の裏は海で、船で運ばれた物資が陸揚げされた。

さらに15分あまり進むと、高輪大木戸跡の標識がある (写真④)。大木戸というのは、各街道の都市部との境界に設けられた、関門で警備の要衝でもあった。

したがって、ここまでが江戸市中という訳だ。江戸では、このほかに甲州街道には四谷、中山道には板橋の大木戸が設けられていた。

JRの新駅が「高輪ゲートウェイ」と「ゲートウェイ」を付けることにこだわったのは、高輪大木戸が設けられていた、この歴史を意識したのも一つの要因だったのだろう。

高輪大木戸を過ぎて1kmあまり進み、八ツ山橋を渡ると品川宿である(写真⑤)。品川宿を通り抜けると、「南無妙法蓮華経」と刻まれた仏塔などが目立つ場所に着いた(写真⑥)。

平井権八や天一坊、八百屋お七といった人物が処刑された鈴ヶ森刑場跡である。1651(慶安4)年に設けられたが、幕府は当時浪人たちが増えて治安が悪くなったため、

浪人たちに警告する目的もあって、江戸の入り口とも言えるこの場所に刑場を設けたと考えられている。

刑場跡を過ぎて、20分あまり進むと、一般の商店街とは異なる、浮世絵が描かれたシャッターが閉まった店が立ち並ぶ商店街に出た。

看板をみると、ほとんど海苔問屋だ。江戸前の海苔は、ほとんどこの近くの大森海岸一帯で作られ、それが浅草で売られ、

「浅草海苔」の名称で全国に知られるようになったとのことである。もう、大森の海で海苔は作られなくなって久しいが、明治以来の40軒余りの海苔問屋が軒を連ねているとのことである。

大森の海苔問屋街を過ぎて1時間あまりで、六郷橋である。古くは、1600年に徳川家康が「六郷大橋」を造らせ、

あの「関ヶ原の戦い」に向かう東軍の軍勢はこの橋を渡っていったとも伝えられ、当時は「江戸の三大橋」のひとつに数えられていた。

その後洪水により江戸前期だけで5度に渡り架け替えが行われたが、1688年に橋が流された後は橋は造られず、

長らく「六郷の渡し」によって人々は東海道を往来した。

大森の海苔問屋街を過ぎて1時間あまりで、六郷橋である。古くは、1600年に徳川家康が「六郷大橋」を造らせ、

あの「関ヶ原の戦い」に向かう東軍の軍勢はこの橋を渡っていったとも伝えられ、当時は「江戸の三大橋」のひとつに数えられていた。

その後洪水により江戸前期だけで5度に渡り架け替えが行われたが、1688年に橋が流された後は橋は造られず、

長らく「六郷の渡し」によって人々は東海道を往来した。

下って明治元年10月12日、東京遷都に伴い、明治天皇が京都から東京(慶応4年7月に「江戸」から「東京」へ改称)に向かわれる途中

この六郷の渡しを通られたが、その時は、船に乗って多摩川を渡られたのではなく、

23隻による舟橋が架けられ、その上を輿が歩いて渡ったのだという。

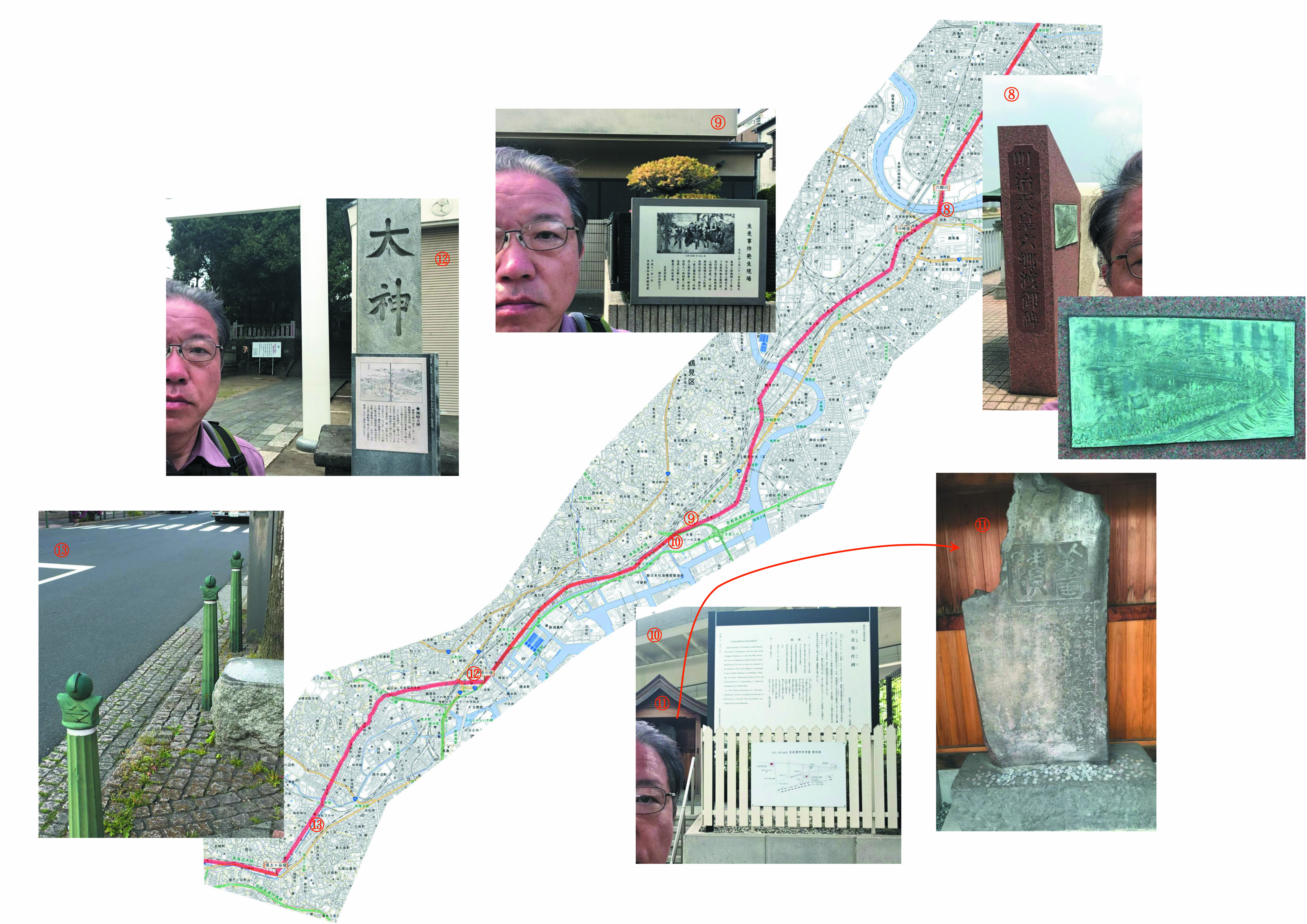

六郷橋の川崎側の橋の入り口には、この時の渡御を記念する碑(写真⑧)が建てられており、

碑の側面には渡御の様子を示したレリーフが嵌め込まれている。

六郷橋を渡り終えてから2時間ほど進むと、生麦である。鹿児島出身なら、子供の時から読み物などで、

知らぬ者はいないのではといえる場所である。当時の藩主の実父で藩主以上の力を持っていた島津久光の行列の前を馬で横切ったイギリス人を、

行列の従者が無礼討ちで、斬ったことがきっかけで薩英戦争に発展。その後の日本の歴史に大きな影響を与えた事件の発生場所である。

ところが辺りを見渡しても記念碑が建てられている様子はない。

なんと普通の民家の塀に、白黒写真付きの簡単な説明板(写真⑨)が付けられているだけである。

1862年の事件発生から150年以上の時が流れているが、この間この事件跡地の土地を鹿児島県が買い取るなどして、

きちんとした記念碑を建てるなどのことをしても良かったのではと思えてくる。そう思いながら、600mほど進むと、

キリンビールの工場の敷地とも思われるところに、小さな祠と、先ほどの事件現場の案内表示板より大きな案内が見えてきた。

横浜市の案内板(写真⑩)によると、 明治16年(1883)、鶴見の黒川荘三という方が、自分の所有地であるイギリス商人リチャードソンが落命した場所に、

教育学者中村(敬宇)正直に撰文を依頼し 遭難碑(写真⑪)を建てたとのことである。

碑文は漢文で書かれているが、書き下した内容は大体以下のとおりとなるようだ。

文久二年壬戌八月二十一日英国人 力査遜(リチャードソン)此処に殞名す

乃ち鶴見の人黒川荘三所有の地なり 荘三余に其事を誌さんことを乞う

因て之が為に歌う、歌ひて曰く 君此の海ゼンに流血す

我邦の変進も亦其れを源とす 強藩起って王室振るう

耳目新たに民権を唄う 擾々たる生死ダ疇か聞いて知る

万国に史有り君が名を云う 我れ今歌を作って貞ビンに勒む 君其れ九原に含笑せよ

明治十六年十二月 敬宇中村正直撰

大まかな意味は、「君の死は、我が国の維新のきっかけとなった。世界の歴史で君の名が伝えられることとなった。

今ここに君の死が無駄でなかったことの詩をつくり石碑に刻む。どうか安らかに眠り給え。」ぐらいのことと思われる。

生麦から、更に1時間ほど歩くと、いよいよ神奈川宿である。ただ、もう、午後4時を回ってしまった。

当初の予定では、初日に10里(約40km)を歩き、戸塚まで行くのが目標だったが、日が落ちてから歩くわけにはいかない。

あと5kmの保土ヶ谷までと観念した。やはり日本橋を立つのが遅れたことが響いた。

少し歩くと、洲崎大伸の石柱が立つ神社が見えてきた(写真⑫)。後でネットで調べてみると、

源頼朝によって、安房の安房神社(もしくは洲崎神社)からここに勧請されて、1191年に祭られたのが始めとのことである。

そのまま歩いていくと、午後5時になったころ旧保土ヶ谷宿に入ることができた。

この辺りには、歩道と車道の境目にガードレールという訳ではないのだが、鉄のポールが規則正しく並んで立っている。

よく見ると、ポールの先端は、裃をつけた武士の姿を模した形になっている。さりげなく、大名行列の雰囲気を感じさせ、

ここが旧東海道であることを表しているようだ。