東海道歩き旅 2日目【2019(平成31)年4月29日】

自宅から電車を乗り継ぎ、8:00少し前に保土ヶ谷駅に着いた。第2日目東海道歩き旅のスタートである。今日はどこまで行こうか?

初日が10里(約40km)を歩けなかったので、保土ヶ谷から小田原までの約50kmをどうやって歩くか? が問題だ。というのは、「小田原から三島」という

箱根越えは1日で実施しなければならない。ということは、とにかく小田原で終わる必要があるということと、1日で50kmを歩くのは不可能ということを考えると、

今日はどこまで歩くか?

宿場間の距離を調べると保土ヶ谷から平塚が29.5km、保土ヶ谷から大磯が32.5kmなので、やはり大磯までとしよう、と考えながら歩いていると、

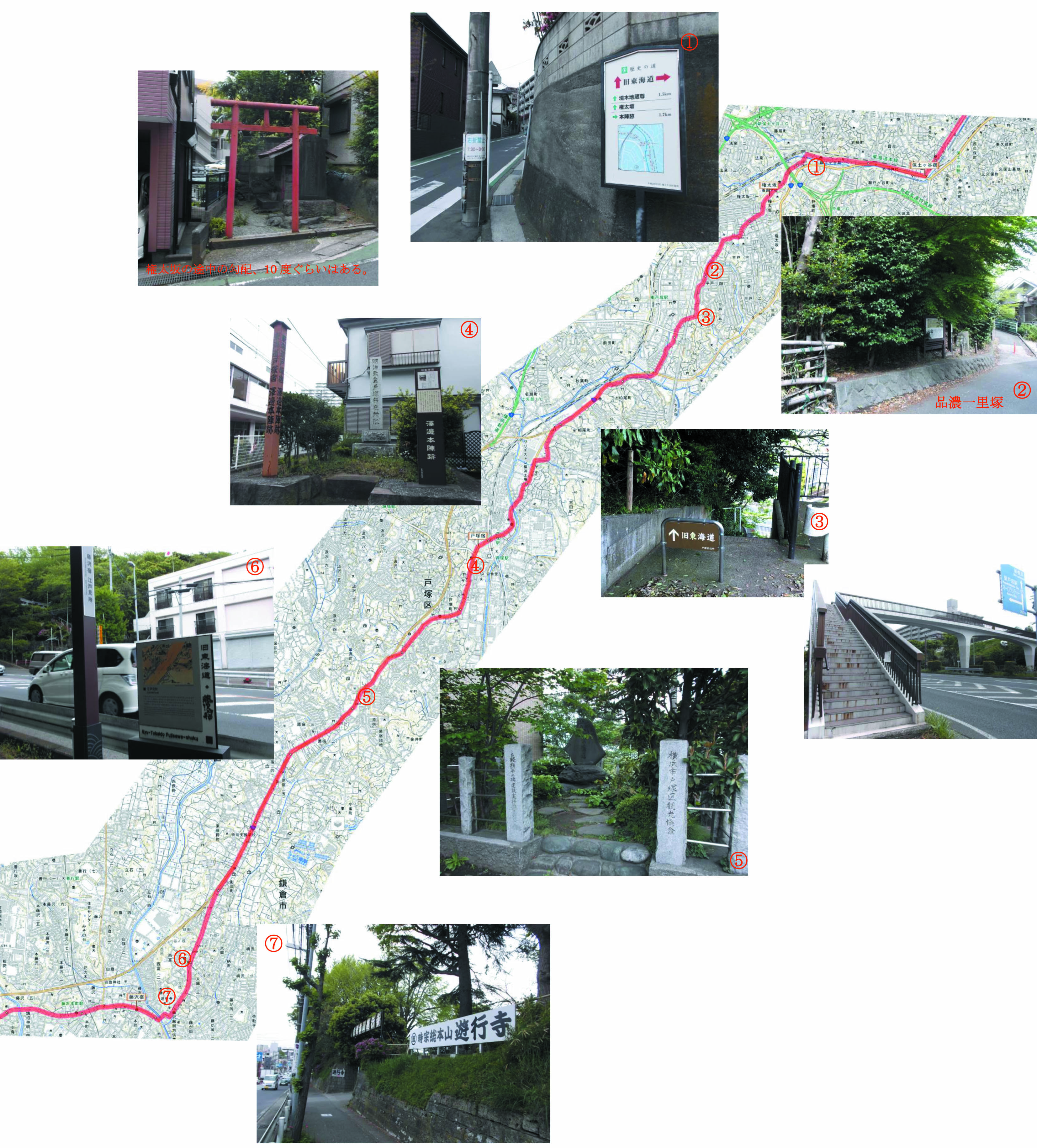

急坂の入口の標識をみると「権太坂」の表示がある(写真①)。権太坂は箱根駅伝でよく聞く名称だったが、本当の元々の東海道の権太坂はこんなにもキツイ急坂だったか、

いや、現在よりもっと急で行き倒れの人馬も少なくなかったと伝わっている。雨の日などは、急坂のうえにぬかるんで大変だったので、

江戸時代も何回かの改修工事が行われたと伝わっている。万治2(1659)年8月の改修では、当時の庄屋でもあったのだろうか、藤田権左衛門という人が尽力し、

その名が坂の名の由来とも伝えられる。坂の途中には、昭和の時代の改修記念碑が小さな鳥居の奥に建てられていた(①の左の写真)。

坂を上って平坦になったところを進むと、樹木が生い茂った塚が見えた。品濃一里塚である。一里塚の起源は古代中国にあり、日本では戦国時代末期にはすでに存在していたが、

慶長9 (1604) 年、徳川家康が子の2代将軍・秀忠に命じ、金山奉行の大久保長安が総監督となって設置したものである。江戸日本橋を起点として、各街道に1里ごとに5間 (約 9m) 四方の塚を築かせ、

塚の上にはえのきや松を植え休憩場所・目印等、旅行者に便宜を与えてきた。

一里塚を過ぎて地図にしたがって10分ほど歩くと、なんと! 道がなくなってきて「階段を下りる方向が東海道」との表示(写真③)が見えた。階段を降りると、

そのまま歩道橋につながっており、この歩道橋が旧東海道とは! 元々の東海道が権太坂につながる丘から品濃坂を下り戸塚方面に通っていたのだが、

その途中の丘を切り通す形で横浜の環状2号線が作られたので、このように旧東海道が分断され、やむを得ず歩道橋の形になってしまったようだ。

そこから1時間あまり、約5kmほど歩くと戸塚宿である。1868(明治元)年9月20日、京都を発った明治天皇は、東京へむかうため、

およそ20日間の時間をかけて東海道を東に進んだ(現在これを明治天皇の「東幸(とうこう)」と言われている)。明治天皇は東幸の過程で初めて現在の横浜市域を通過、

10月11日に戸塚宿の本陣である澤邉九郎右衛門宅で休憩されたが、その場所が戸塚行在所跡(写真④)である。

更に30分ほど歩くと、樹木に囲まれた記念碑の建つ場所が見えてきた。歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」で有名な「戸塚山中道行の場」の場面の舞台に建つ

「お軽勘平戸塚山中道行の場の碑」⑤である。昔、忠臣蔵がどれほどの人気だったかが偲ばれるというものだ。萱野三平というモデルが居たにしても、架空の物語の登場人物の記念碑が建てられているのだから。

碑の裏を見ると、建てられたのは、割合新しく昭和47年とあった。初日に通った生麦事件の現場にまともな記念碑などがなかったのと大違いである。

食事休憩を取りながら4kmほど進むと、「藤沢宿・江戸見附」跡の案内⑥が見えた。「見附」というのは、宿場の街道からの入口付近に設けられる見張りの施設で、

江戸からの入口付近には、「江戸方見附」京都方からの入口付近には「上方見附」が設けられた。したがって、この見附の位置から宿場の中ということになる。

坂を下っていくと、時宗の総本山「遊行寺」の表示(写真⑦)が見えてきた。寺は正中2(1325)年の開山で正式名称は「藤沢山 無量光院 清浄光寺」と号した。

藤沢の街はこの寺の門前町として東海道の宿場町(写真⑧)として栄えてきたのである。

藤沢を離れ、1時間半ほど歩くと、大きな赤の鳥居(写真⑨)が見えてきた。鶴嶺八幡宮の大鳥居である。八幡宮は、この大鳥居の北約1kmほどのところにあるのだが、

往復2km移動する余裕はないので遥拝にとどめるが、この社は源氏が関東へ進出する際、創建した最初の八幡社であるという。鎌倉の鶴岡八幡宮は、

元々この社の旧社が移されたことが始まりと伝えられる。

40分ほど歩を進めると、「馬入一里塚」の表示があった。「馬入」というのは、このあたりの地名で残念ながら特別な意味はないようだ。案内表示を見ると、

この一里塚が日本橋から15番目だという。ということは、日本橋から約60kmということになる。さらに20分ほど進むと、見附町という地名も現れ、

旧東海道の案内地図(写真⑪)があった。ここからが旧平塚宿ということになる。平塚の街は、七夕の時季になると人通りも多くなり、大変な盛り上がりを見せるのだが、今「昭和の日」の17:00頃という時間であるが、歩いてみても人通りは多いとは言えず、やや寂しい感じだ。

10分ほど歩いて、平塚の街を抜けると、正面に丸い小さな山が見えてきた。手前の信号を見ると「高来神社入口」と表示されている。

この名称は、間違いなく「高麗」(こうらい、「こま」とも読む。朝鮮半島の「高句麗」あるいは「高麗」に由来)から来たものと思われる。ちなみに埼玉県日高市に

高麗神社という名称の神社があるが、これは668年に唐・新羅に滅ぼされ亡命して日本に居住していた高句麗からの帰化人を、

大和朝廷が716年5月、武蔵野国高麗郡を設置し移住させたことに始まることは「続日本記」の記述から明らかであるが、こちら相模国にある

高麗の由来は、武蔵野国高麗郡設置から遡ること450年以上前、神功皇后の三韓征伐の際に渡来した高句麗人に由来すると伝えられる。「続日本記」の原文にあたると

「駿河、甲斐、相模、上総、下総、常陸、下野の七国の高麗人1799人をもって、武蔵野国に遷し、高麗郡を置く」とあることから、

神功皇后の時代から長年にわたって関東に入植していた高句麗の亡命人を含めた朝鮮からの渡来人を、この716年に至り1か所(現在の埼玉県日高市高麗地区)に集めたものと理解できる。江戸幕府は、

朝鮮通信使なども受け入れ、ある程度朝鮮半島との外交関係も維持していたから、朝鮮通信使が通る東海道沿いにある朝鮮半島由来のこの神社も保護していたとのことである。大磯駅も近くなり、もう17:30、2日目の旅も無事終了である。