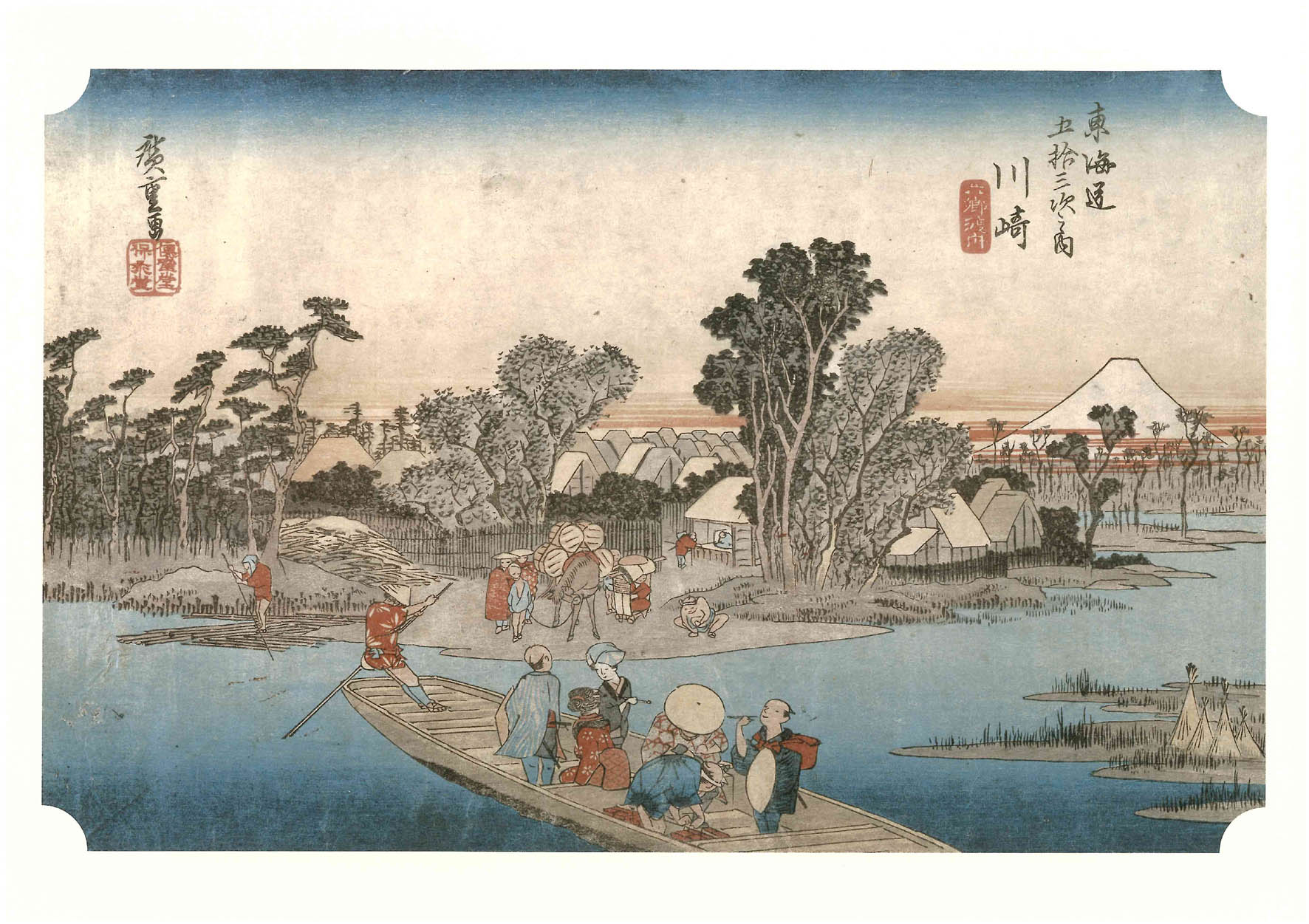

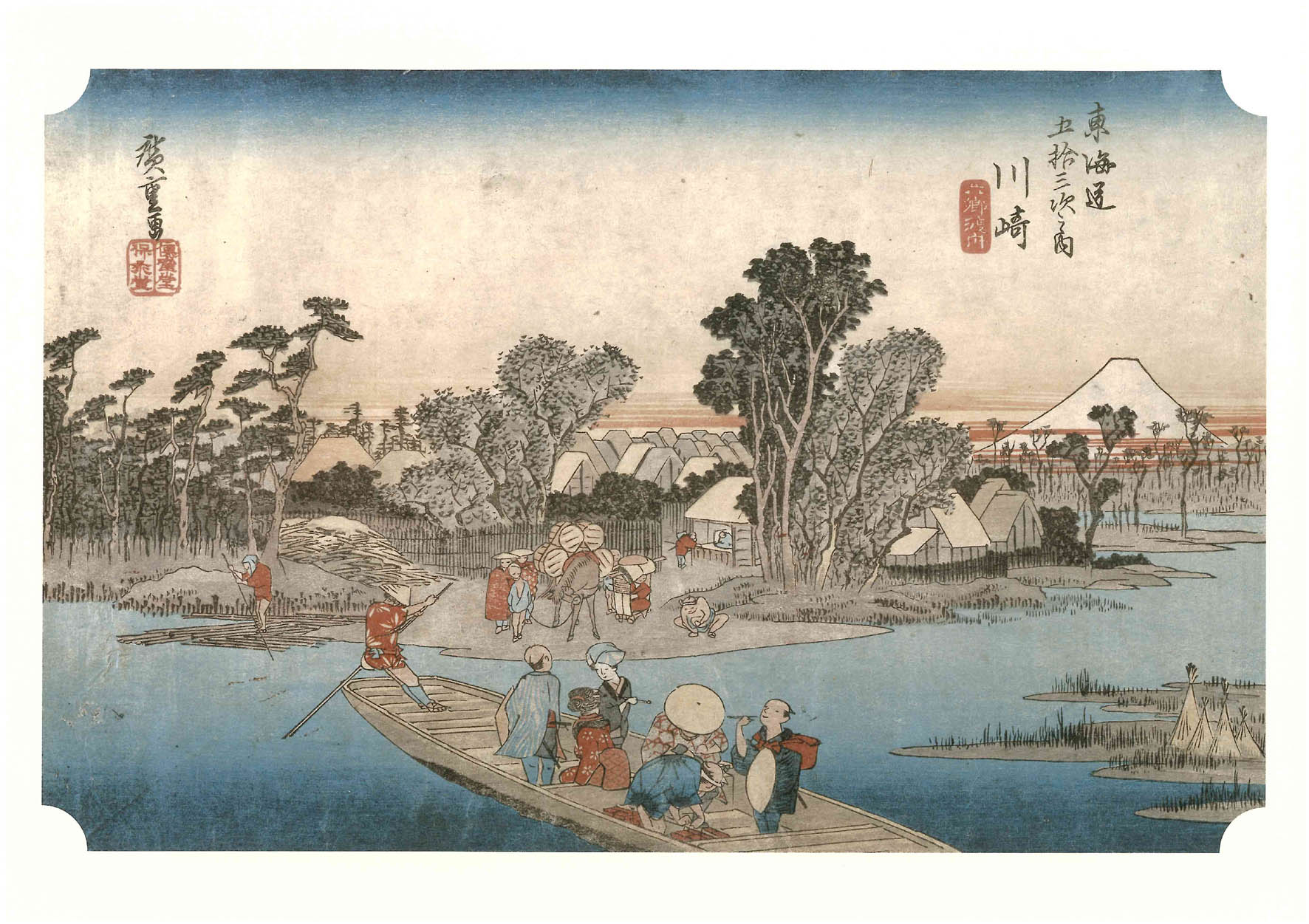

03 川崎 (六郷渡舟)

品川宿と川崎宿の間には、江戸近郊では有数の大河である多摩川が横たわっている。江戸時代初期までは川に橋が架けられていたが、洪水でたびたび流されたため、貞享5(1688)年の流失後は、六郷の渡しを舟で渡るようになった。かつての渡し場は、

現在の国道15号線が通る六郷橋の架かる付近にあり、渡し場を越えるとすぐに川崎宿となっていた。

広重は東海道の川崎宿を描く場合、ほとんどこの渡し場を描いている。風景を見る視線も、つねに品川から川崎の方(西の方角)を望んでいるが、これは広重に限らず、六郷の渡しを描く浮世絵の多くに共通するものだった。この図でも、川の上の渡し舟のあたりから川崎側の岸を望んでいる。

対岸では舟の到着を待つ人々、その右手奥には船場会所があり、船賃を払っているような人の姿が見られる。さらに後ろに続く家並みが川崎宿となる。

画面右手、川の上流に向けて鑑賞者の視線を誘導し、その先に富士山(実際の富士山の位置は、もっと右手か!)を描いて豊かな奥行きを出しているところに、やはり広重の絵づくりの特色が示されている。

渡し舟には棹(さお)を操る船頭のほかに、数人の乗客の姿が描かれている。のんびりと煙草(たばこ)をくゆらす商人風の男、対岸が近づいて振りわけ荷物の用意をはじめた男、談笑する男女三人など、思い思いの様子で船上での短い時間を過ごしている。煙草を吸う男の満ち足りたような表情がたくみに描き出され、

それがこの画面全体にのどかな雰囲気を漂わせているように、画面の中の点景人物が魅力的で、かつ作品の中で大きな役割を担っているのも、広重が描く名所絵の大きな特色のひとつといえる。