東海道歩き旅 3日目【2019(令和元)年5月3日(祝)】

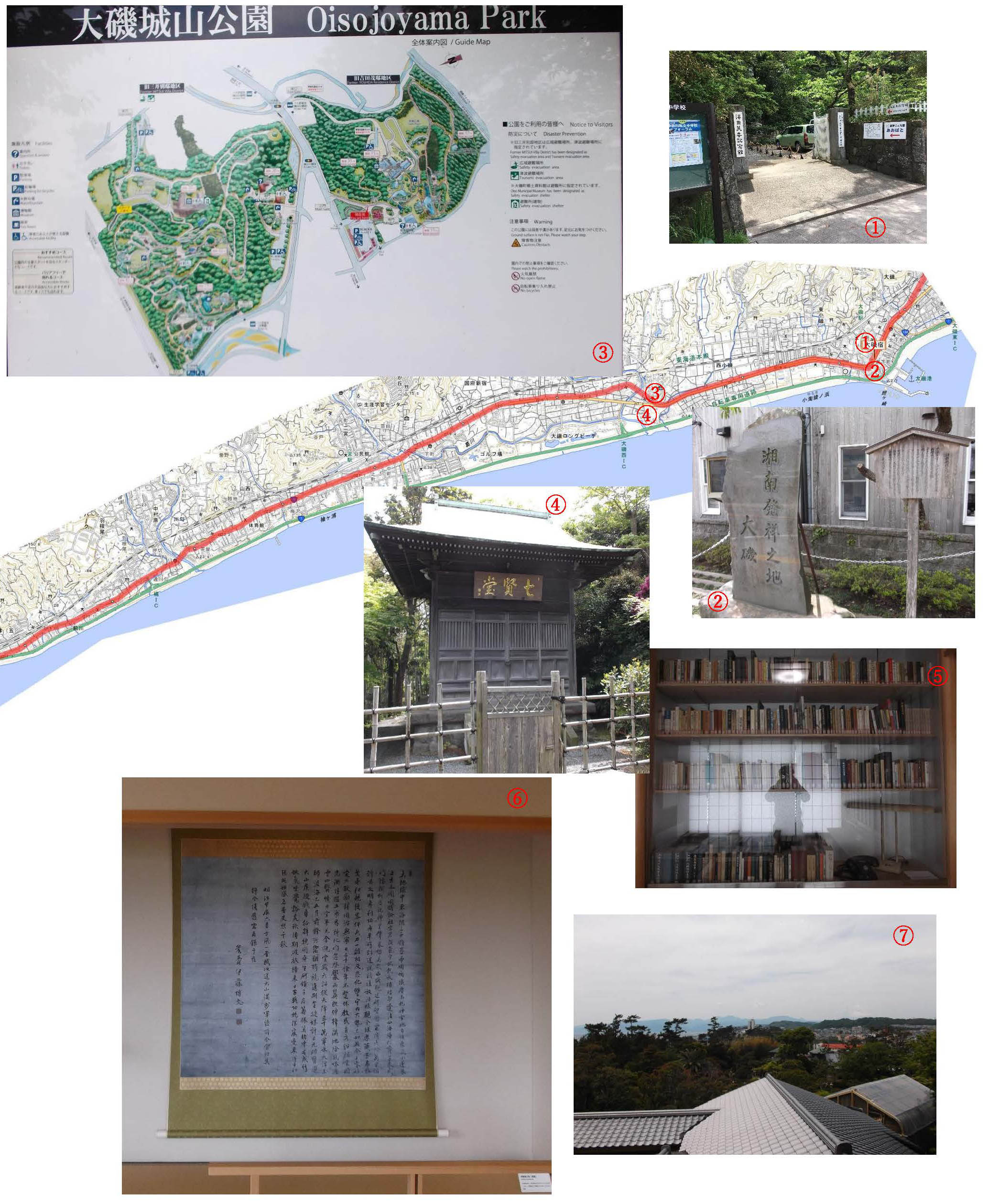

今日は、東海道歩き旅の3日目。大磯からのスタートだ。箱根山中で一日の歩きを終えることを避けるため、今日の目標は小田原までということになる。小田原まで15.7kmだから、休まず歩いて4時間足らずである。と言っても、ゆっくり家を出てきたので、既に10:30である。終点の小田原では、前に来た時工事中で見学できなかった小田原城を観光したい気もあるので、大磯駅から歩いて直ぐにある「澤田美喜記念館」①に立ち寄るのは、割愛だ。澤田美喜は、よく知られているように三菱財閥の創始者・岩崎弥太郎の孫娘で、敗戦後の日本人女性とアメリカ人との間で意に添わぬ妊娠によって生まれた子供たちを引き取り、養育するための施設として、この大磯に「エリザベスサンダース・ホーム」を設けたことで知られる。

更に少し歩き国道1号に出ると、「湘南発祥の地」②の石碑が目に留まった。碑の説明文等によると、江戸時代初期(1664)に小田原の崇雪という人が、西行法師が昔この地で詠んだ「心なき身にもあはれは知られけり鴫立沢の秋の夕暮」に因んで建てたのが鴫立沢の標石という。その裏に「著盡湘南清絶地」("湘南は、清らかですがすがしい、このうえもない素晴らしい所"という意味)と刻まれているのが、湘南という言葉の始まりといわれている。湘南という言葉はそもそも中国の湘江の南方一帯の景勝地の称であり、これにちなんで、相模国南部、つまり"相南"が湘南と書かれるようになったとのこと。

鴫立沢の標石の場所には鴫立庵が建てられ、現在も俳句道場として活用されているとのことだ。伝統が400年近くも引き継がれているとは、素晴らしい。

ここから30分ほど進んでいくと、吉田茂邸を含む大磯町立「大磯城山公園」③である。吉田茂邸の敷地にある「七賢堂」④は、もともと同じく大磯にあった伊藤博文の自邸「滄浪閣」に建てられた「四賢堂」(明治維新の元勲で、西郷を除く大久保、木戸、岩倉、三条の4名を祀る)を吉田茂が引き継ぎ、伊藤博文、西園寺公望が加えられ、更に吉田の死後、吉田茂も加えられ、七賢となったものという。七賢堂の額の字は、佐藤栄作の筆によるものだ。

吉田邸の建物の中に入ると、再建されたばかりで、どこもきれいだったが、逆に本棚⑤の中のダイヤルもついていない、古ぼけた黒電話が目を引いた。なんと、この電話は吉田さんが存命中、首相官邸と直通のホットラインだったとのことである。さすが当時の首相は、池田、佐藤という「吉田学校」の門下生だったことが偲ばれる。

最も眺めがよく、晴れていれば富士山もきれいに見えるといわれる「金の間」(晴れていれば、赤い屋根の上部に富士山が見える⑦)は、アイゼンハワー大統領の訪問に備えて増築された部屋とのことで、吉田さん自身非常に気に入っていたとのことである。

この部屋には、伊藤博文が日露戦争で満州軍総司令官として出征する大山巌元帥に送った漢詩が掲げられていた。⑥(訓読文は以下のとおり)

『大いなる地球上の東海のすみで、3,000年余り続く帝の門戸が開かれた。神霊がいる地はいまだわずかな塵にさえ侵されたことがなく(外国からの侵略を受けたことがなく)、みずから東海の小蓬莱と称している。古くから外国との交易を行うといった議論は聞いたことがないが、歴代君主の計略は偉大で、見識は広かった。(諸外国の)長所をとり入れ、短所を補い、それらは古くからの法律・制度に即している。天下は帝の仁政に服従しており、それは子が親を慕うようである。武門(徳川幕府)の横暴なふるまいはあえて説明する必要もないが、天皇の偉大な計略の何と立派なことであるか。

ヨーロッパは最近知の技術をみがき、電信線や汽車でもって万里(の距離)を縮めている。(自らを)文明であると誇大に主張し、利益や功績をほしいままにしている。船や鉄道はいたるところで怪しい動きを盛んに行っている。誰が物事を見抜く力を発揮し、全世界を観ているだろうか。どうして玉と錦織物(貿易などの平和的手段)が武器(武力的手段)でないと認識できるだろうか。

世界の大勢はすでにこのような状況であり、今上(明治天皇)はすぐれた英知で大きな計略を定められた。内政を治めることに尽力していたため、やすらかな日はなく、30年余りもの間休むこともなかった。民衆を教育し、才能ある人物を育て、祖先の開いた事業を継ぎ、国の栄光はようやく、今にも輝こうとしているところだった。

(そうしたなか)にわかに思いがけず、ロシアとの戦端が開かれ、すでにロシアの勢力は朝鮮・満州に及んでいる。北風は薄暗く、雲が四方を覆っている。始終何もせずに手をこまねいていていれば、外国の侵略を受ける危険がある。宣戦の大詔が天皇よりくだり、30万の陸海軍が海に浮かぶ。天皇の軍隊が海を渡ってすでに5月、前鋒が向かうところ、旗がひるがえっている。進撃して全勝を期す望みはもう間もなく達せられることだろう。元帥に選ばれたのは大山巌侯爵。大山侯は天皇から征討の命を受け、遠征に専念するために朝廷をあとにした。常日頃より研鑽をつみ、中国古代・漢の軍師であった張子房のごとく謀に長けている。胸の内では十分な勝算の見通しがある一方で、この大空が拡がるときに、悪い予感もなんとなしにあるだろう。ぜひとも敵を破って帰還し、百戦の功績を遂げて天皇の憂慮を取り除いてくれたまえ。東洋の平和はこれより始まる。(貴方の)立派な名声は歴史に長く輝くだろう。

明治37年6月、古風一首を作り、大山満州軍総司令官に送り、その旅立ちを盛大にする。

今また求めに応じ、ふたたびここに記す。 侯爵 伊藤博文』

(訓読は吉田茂記念事業財団編『人間吉田茂』中央公論社、1991、栗原健「大磯・吉田茂元総理邸訪問記」付記一による。)

なるほど、明治の政治家の気概が感じられる詩だ。

時間があれば大磯城山公園の他の部分も立ち寄りたいところだが、まだ13kmもあるので小田原へ急ごう。途中昼食を摂りながら、10kmほど進むと、「日本橋から80km」の標識⑧が見えた。日本橋から、ここまで二十里というわけで、男なら1日十里といわれているので、やはり、江戸時代の男性なら2日で小田原まで来ただろうと思われた。今回は、日本橋を「七つ立ち」出来なかったことが響いて、小田原まで3日を要してしまったが、逆に吉田茂邸もゆっくり見られたので、遅れたなりの成果はあったと、無理やり納得させているところだ。

この標識から3kmほど進むと、「小田原宿」の標識が立っていた。おそらくここが小田原宿の江戸方見附があったところであろう。ここからが小田原宿ということになる。小田原城まで、あと1kmあまりだ。小田原城へ進むと⑩、何やら大変な人の賑わいだ。うかつにも知らなかったことだか、「北條五代祭り」が毎年この時期に行われ、今回で55回になるという。とりあえず城に登ってひと通り見て回ってから、人波を避けるようにして小田原駅へ向かい、帰宅の途に就いた。