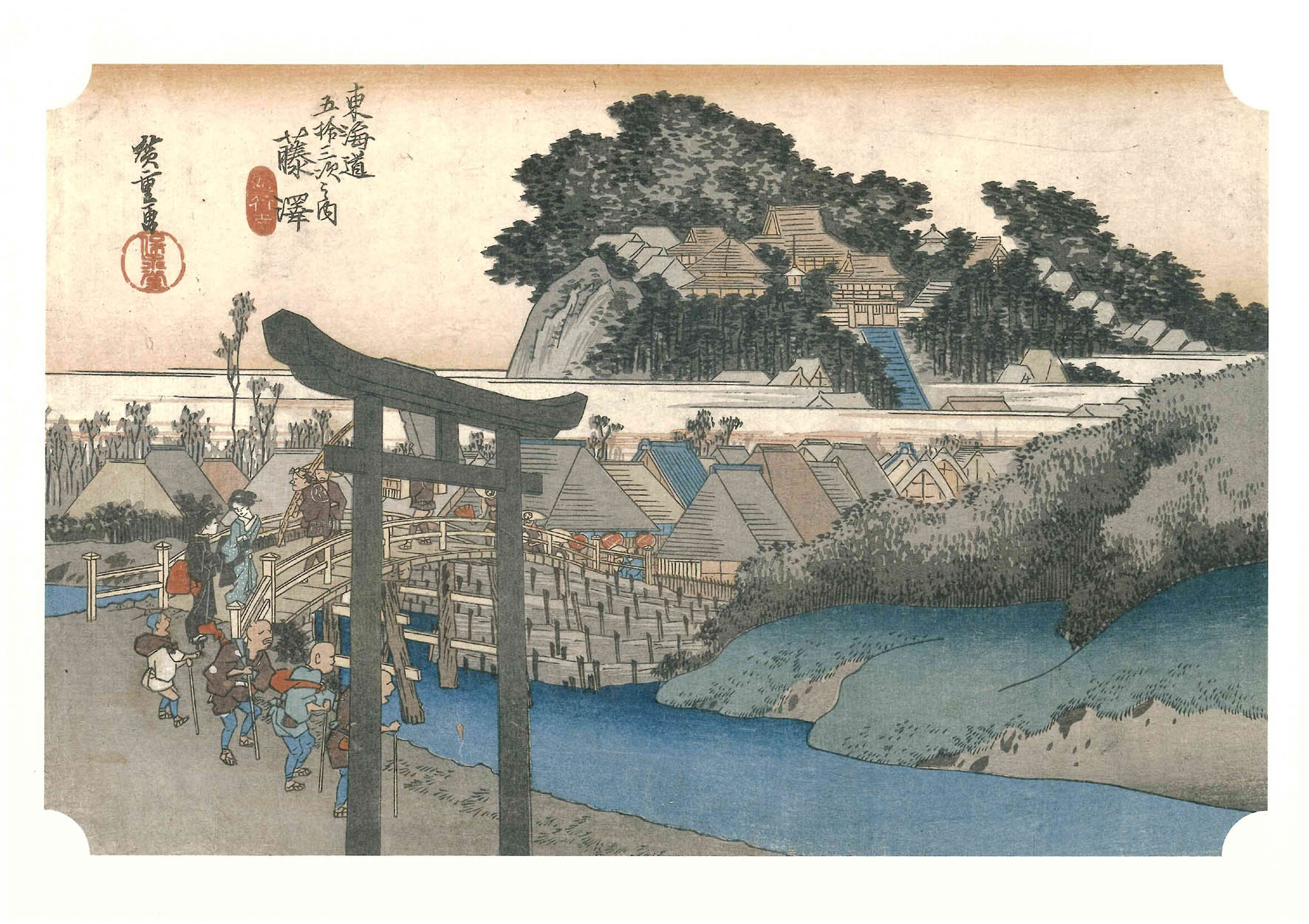

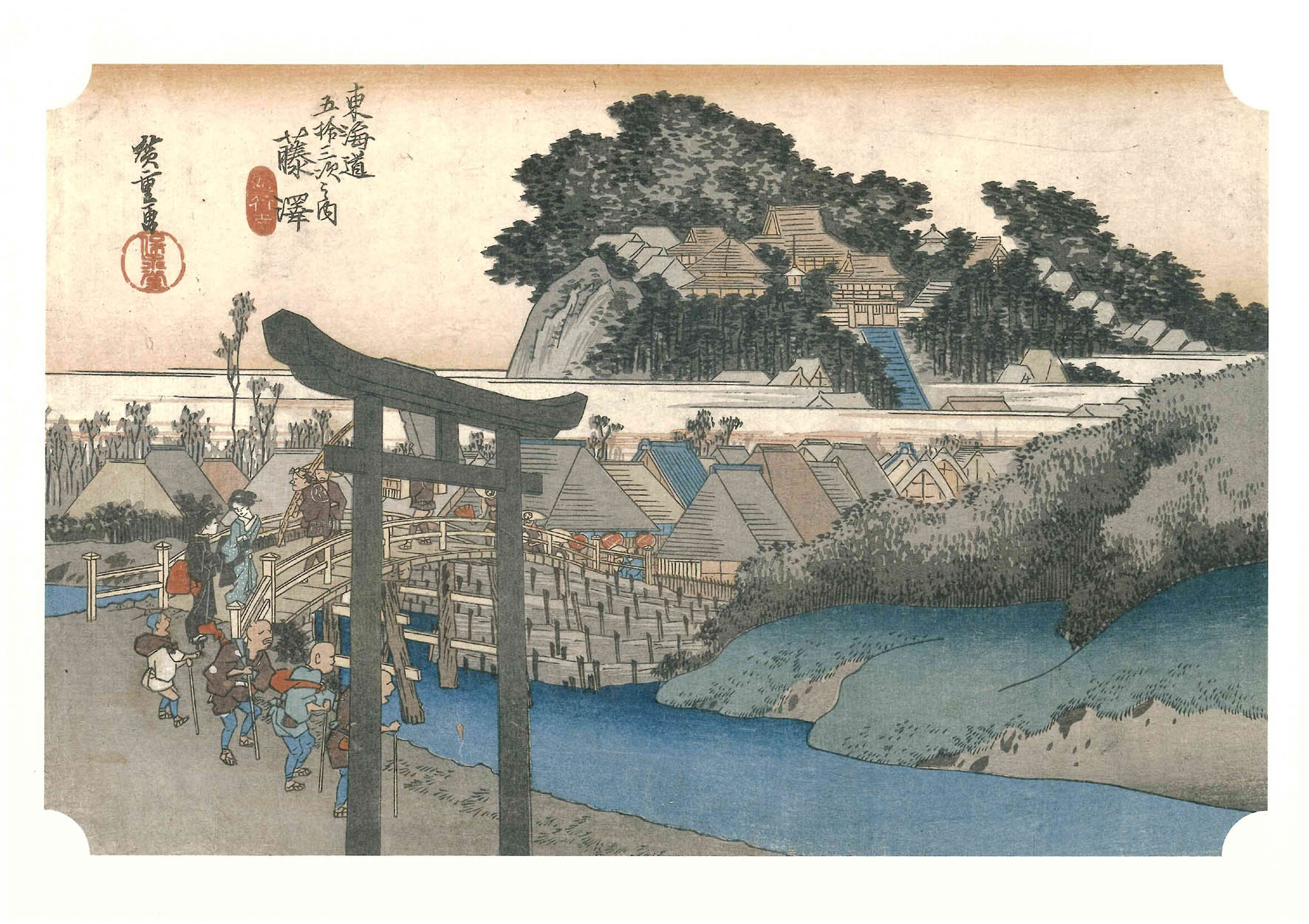

07 藤澤 (遊行寺)

ひときわ日をひく小高い岩山の上に見えるのは、副題にある遊行寺(ゆぎょうじ)の伽藍(がらん)である。

遊行寺は正式な名を藤沢山(とうたくさん)無量光院清浄光寺(しょうじょうこうじ)といい、遊行上人(しょうにん)こと一遍を開祖とする

時宗の総本山として有名だ。正月の箱根駅伝の実況アナウンスで、多くの皆さんの耳に残っていると思う。東海道は遊行寺のすぐ脇の坂道を下り、この図に描かれている境川に架かる大鋸橋(硯・遊行寺橋)を渡った。

藤沢宿は遊行寺の門前町でもあった。宿場の家並みは、寺の右側からカーブしながらこの橋まで続いているように描かれているが、実際の遊行寺の境内は、これほど険しい岩の上にはなく、地形の誇張が見られる。でも、街道の道筋はかなり実際に忠実に描かれているようである。

図中には街道をゆくさまざまな人々が描かれているが、目をひくのは鉢巻きをして大きな木太刀を担いだ男を先頭に橋を渡る一行と、

画面手前の鳥居にさしかかった四人の座頭の一行だ。揃いの法被(はっぴ)を着た前者の一行は大山講の人々で、おそらく江戸の職人だろう。

一枚前の「戸塚」と同じく、この藤沢宿からも大山石尊大権現(せきそんだいごんげん)(阿夫利(あふり)神社)へ至る道が分かれていたのである。

座頭の一行がくぐろうとするのは、1里先にある江の島弁天の一の鳥居で、藤沢宿は江の島への参詣ルートである江の島道の分岐点でもあった。

江の島弁天は杉山和一検校(けんぎょう)(1610-94)がここに参詣した折に霊験を得て鍼術(しんじゅつ)の名人となったことでも知られている。

先頭から三番目の座頭は琵琶らしきものが入った袋を背負っているが、弁財天が音楽芸能の神様であることとも関係している。

品川から戸塚まで絵師広重の目はつねに西、すなわち京都の方に向けられていたが、この藤沢ではむしろ逆に、西から東の方を向いている。

ちょっとした作画方針の転換ともいえそうだが、遊行寺と江の島弁天の一の鳥居という、この宿場を特徴付けるモチーフを一緒に描き込みたかったことが理由かもしれない。