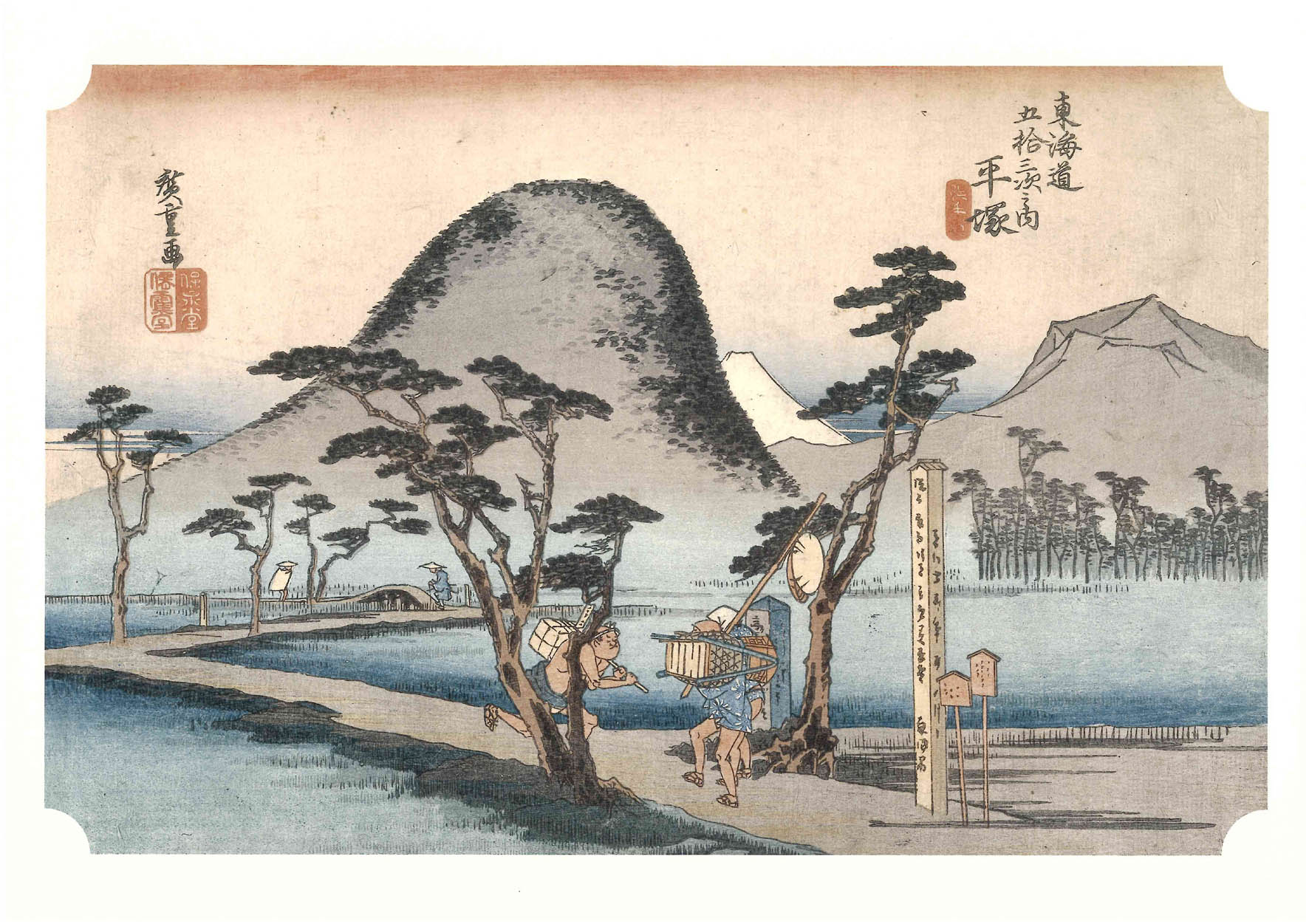

08 平塚 (繩手道)

旧東海道は、現在のJR平塚駅北口を出て200㍍ほど北にいったあたり、市街地の中を東西に走る道路が該当する。

この道を西にしばらく行くと、国道1号線と合流するあたりで視界が開けてくる。ちょうどそのあたりが宿場の西外れで、

この図に描かれているように、平塚宿の西の入り口を示す標示杭(ぼうじくい)が立てられていた。

そこから西を望むと、まるでお椀(わん)を伏せたような丸く特徴的な形をした山が見えてくるが、

これは高句麗(こうくり)からの渡来人にゆかりがある高麗山(こまやま)だ。もっとも広重は、いびつな放物線のような形に描いている。

高麗山の右奥に見えるのは、ちょっと距離があるが、丹沢山系の大山と思われる。これまたごつごつとした稜線(りょうせん)の険しい山容に描かれていて、

山や川の地理的な配置にはそれなりにリアリティーがあるが、地形はかなり誇張されているようだ。

二つの山の間には富士山がのぞいており、山々の前後の重なり具合で遠景部分の奥行き感を出している。

副題にある「縄手道」とは、田んぼの中の畦(あぜ)道のこと。この絵でも田の中を細い道が折れ曲がりながら、遠景へと鑑賞者の視線を誘っている。

道の先に見える土橋を花水川に架かる花水橋とする見方もあるが、『東海道名所図会(ずえ)』にも項目立てがあるほどの橋にしては、

小さすぎるので、花水川より東の小川に架かり、古絵図や道中図などに「花水小橋(古橋)」と書かれている橋ではないかと思われる。

低い視点から水平に風景を眺め、先に述べたように奥行き感豊かな作品だが、この図の魅力は配色にもあると思われる。田の部分を摺(す)った透明感ある青緑色と、

画面上辺部に帯状に摺(す)られた(一文字(いちもんじ)と呼ばれるぼかしかた。)朱とが鮮やかな対比となっている。それ以外で大きな面積を占める色は、山々を摺る薄墨。使っている色数はけっして多くないにもかかわらず、清新感あふれる印象的画面をつくりだすことが、広重の絵づくりの特長のひとつでもある。