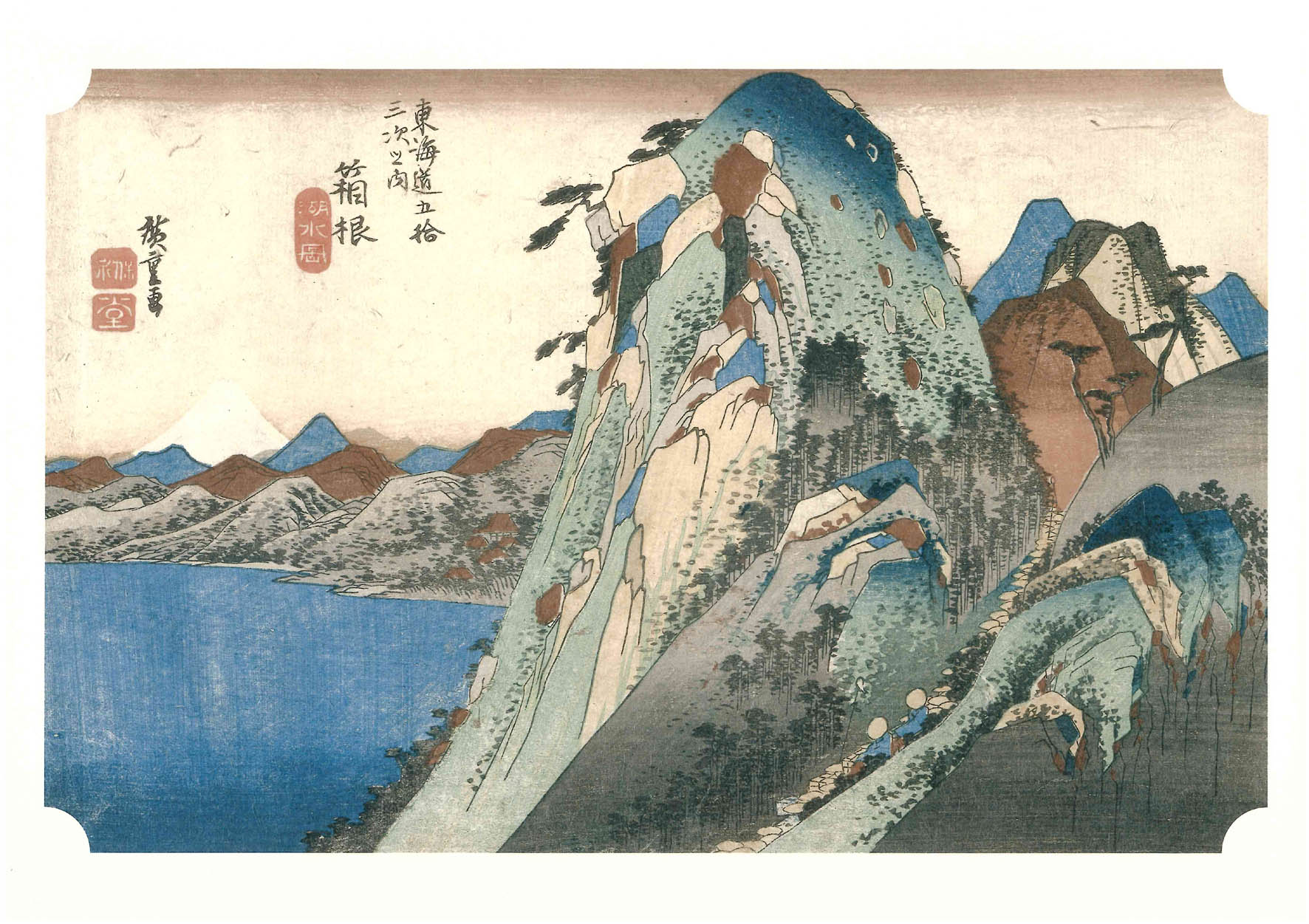

11 箱根 (湖水図)

有名な「箱根の山は天下の険、函谷関もものならず」は明治の作詩だが、箱根越えが東海道でも有数の難所であったことは、江戸時代のさまざまな紀行文学にも書き留められている。

広重はこの箱根の山の険しさを表現したかったのだろう、実際にはない画面中央に天に向かって突き上げるような放物線状の峰を配し、向かって右の背後にも急傾斜の峰々が連なっている。

この中央の山の裾を大名行列が下っているが、芦ノ湖の湖水に向かっての下り坂である権現(ごんげん)坂あたりがイメージされているのだろうか。

調べの厳しいことで知られた箱根の関所はこの坂を下り、湖岸に沿ってしばらく南に行った先にあった。

峰の左奥に見える水面がその芦ノ湖だ。岸辺には箱根権現(現・箱根神社)の屋根が見え幾重にも連なる山並みの向こうには、雪を被(かぶ)った富士山がうっすらと見えている。

湖水の向こうに富士山を望むこうした視点は、北斎の『富嶽三十六景 相州箱根湖水』と共通しており、また、画面中央の放物線状の山とその裾を通る坂道のイメージは、

寛政12 (1800)年刊の鍬形蕙斎(くわがた けいさい)の絵手本『山水略画式』にも似通うところがあり、広重がそうした先行作品からヒントを得た可能性も考えられる。

この図はこのシリーズ55図中の傑作のひとつとされているが、魅力となっているのは、大胆に誇張された山の形状と、「小田原」と同様の色面の組み合わせによる岩肌の表現だ。

「小田原」よりもこちらのほうが、ひとつひとつの色面が小さく、しかも多彩で、まるでモザイク模様を見ているようなはなやかだ。

同じような色面の組み合せによる彩色手法は、遠景の山並みにも用いられているが、手前の岩山が装飾的であるのに対して、遠山のほうは、手前から茶、青、淡灰色となっており、

色彩で遠近を表現しています。その向こうに富士山を霞(かす)ませているように、空気遠近法の原理にもとづき、深遠な空間を見事に描き出しているのである。