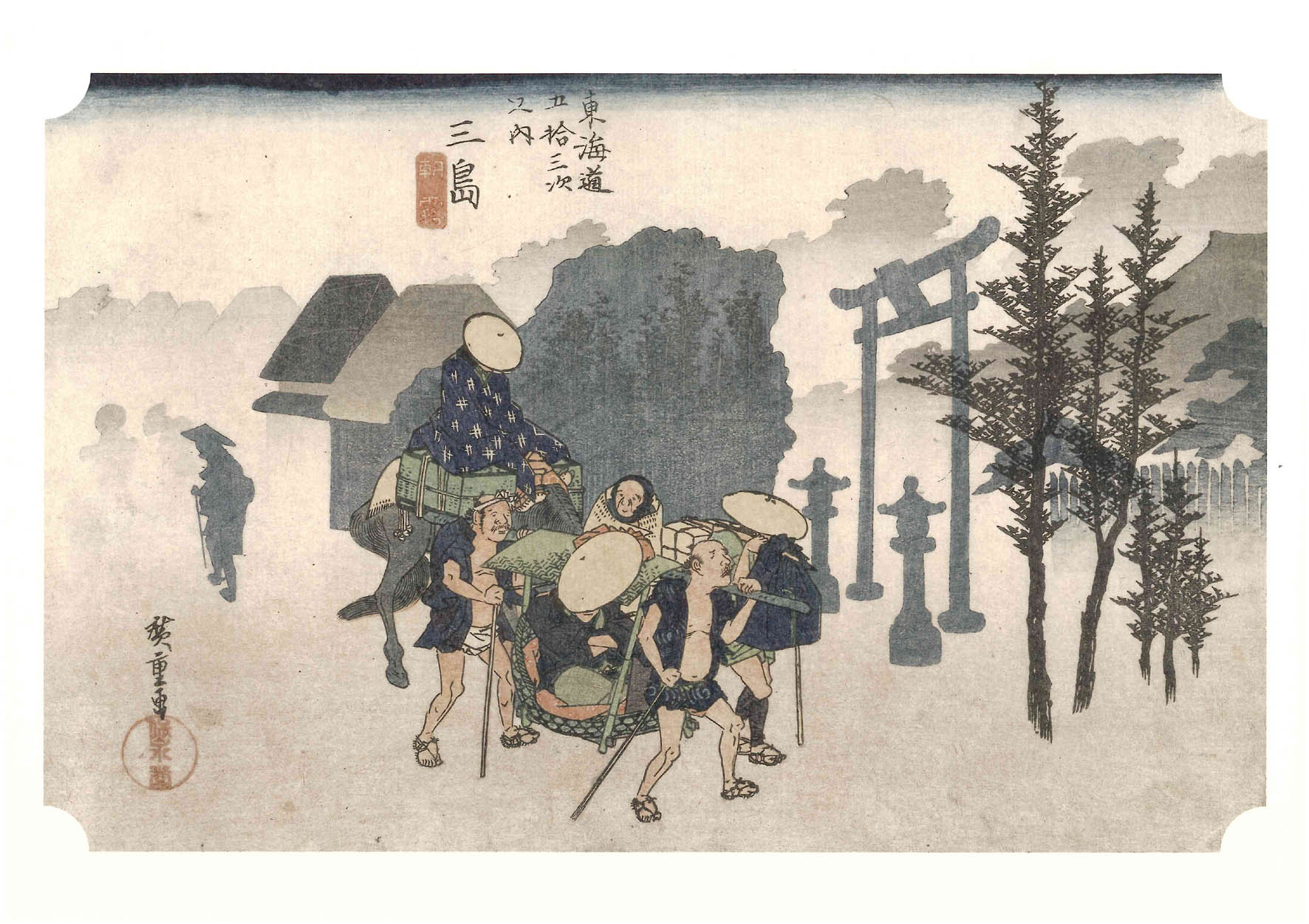

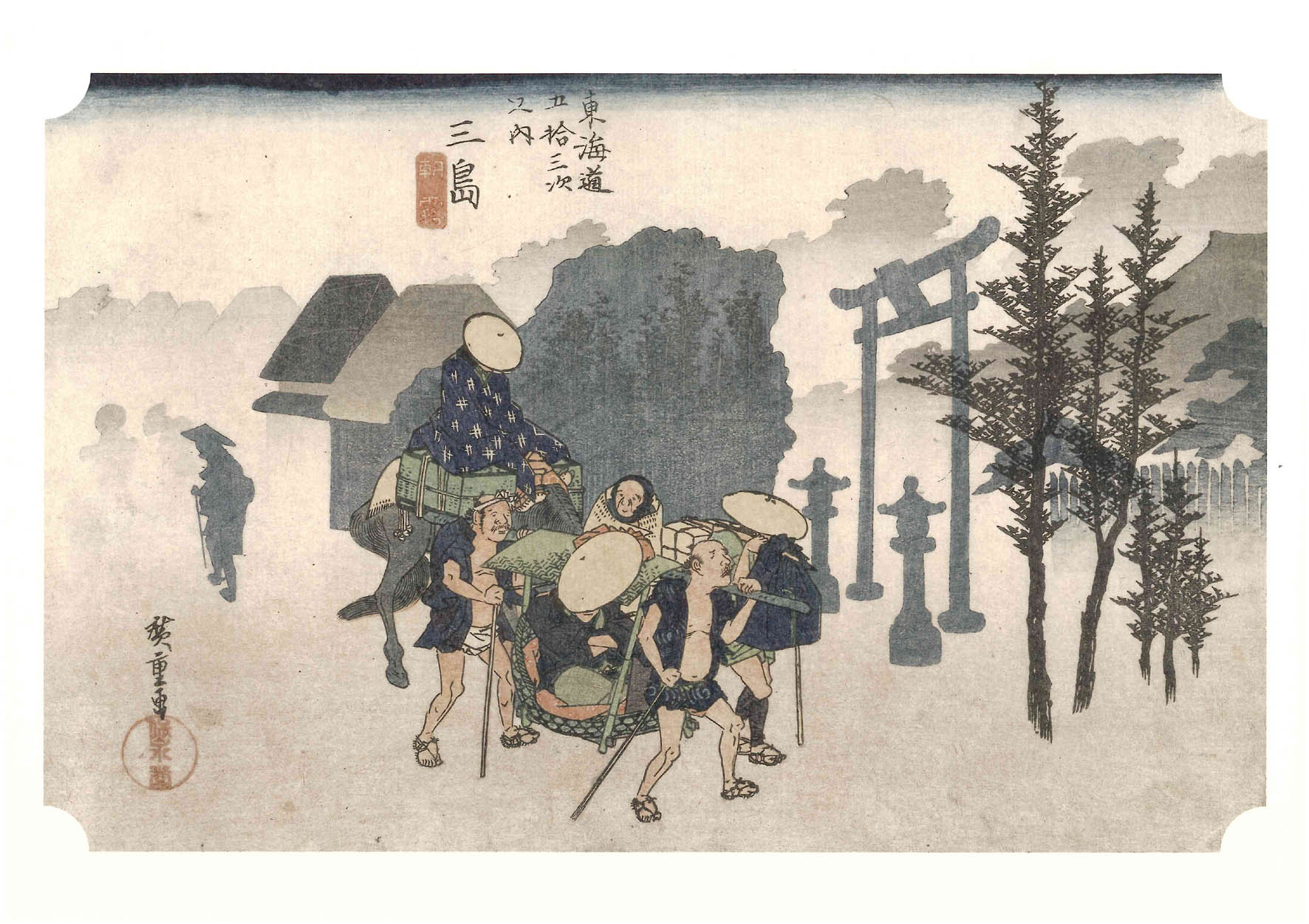

12 三嶋 (朝霧)

三島宿は伊豆国で唯一の東海道の宿場である。ここは、伊豆国の一の宮で源頼朝が源氏の再興を祈願して厚い信仰を寄せたことでも有名な

三嶋大明神(現・三嶋大社)の門前町でもあった。境内の南に位置する大鳥居は、旧東海道に面している。

『東海道名所図会』の挿絵を見ると、街道をはさんで鳥居の向かいに宿場の人家が軒を連ねている様が描かれているが、

広重がこの図で描いているのは、そうにぎした門前の賑わいの光景ではなく、副題に「朝霧」とあるように、朝まだき、霧に包まれた街道を旅人たちが行き来する情景だ。

大鳥居や、画面右方の玉垣や社殿の一部らしき屋根、左方に向かって小さくなっていく家並みは、みな藍(あい)と薄墨の濃淡のシルエットとなっている。加えて画面左方の遠ざかる旅人たちの姿も、霧にさえぎられている。

浮世絵版画は一枚一枚手作業で摺られ、また摺師によって絵に対する理解も異なるからだろうか、ぼかしかたは、同じ絵でもかなり差が出ることがある。

「三島」の場合、この三人の旅人たちの輪郭をくっきりと摺ったものもあるのだが、この図のように、霧の中に溶け込んでいくようにぼかしたものの方が、霧深い朝の風情と、空間の奥行きがよく出ているように思われる。

画面中央のひとかたまりの旅人たちは、輪郭もはっきりと、明るい色で目立つように描かれている。重労働で汗をかく駕龍昇(かごかき)の二人はともかくとして、馬の背に揺られる旅人が合羽にくるまっている様(これは一頭の馬に客一人と20貫目までの荷物を載せる乗掛(のりかけ)という運びかた。)や、

体に筵(むしろ)を巻き付けた馬子の姿からは、早朝の寒さが伝わってくる。

三島宿では箱根越えを終えた旅人、あるいは箱根越えを明日に控えた旅人が宿をとった。このひとかたまりの旅人たちは東に向かっているので、きっと、三島宿を朝早く出て、これから箱根路へと向かうところなのだろう。