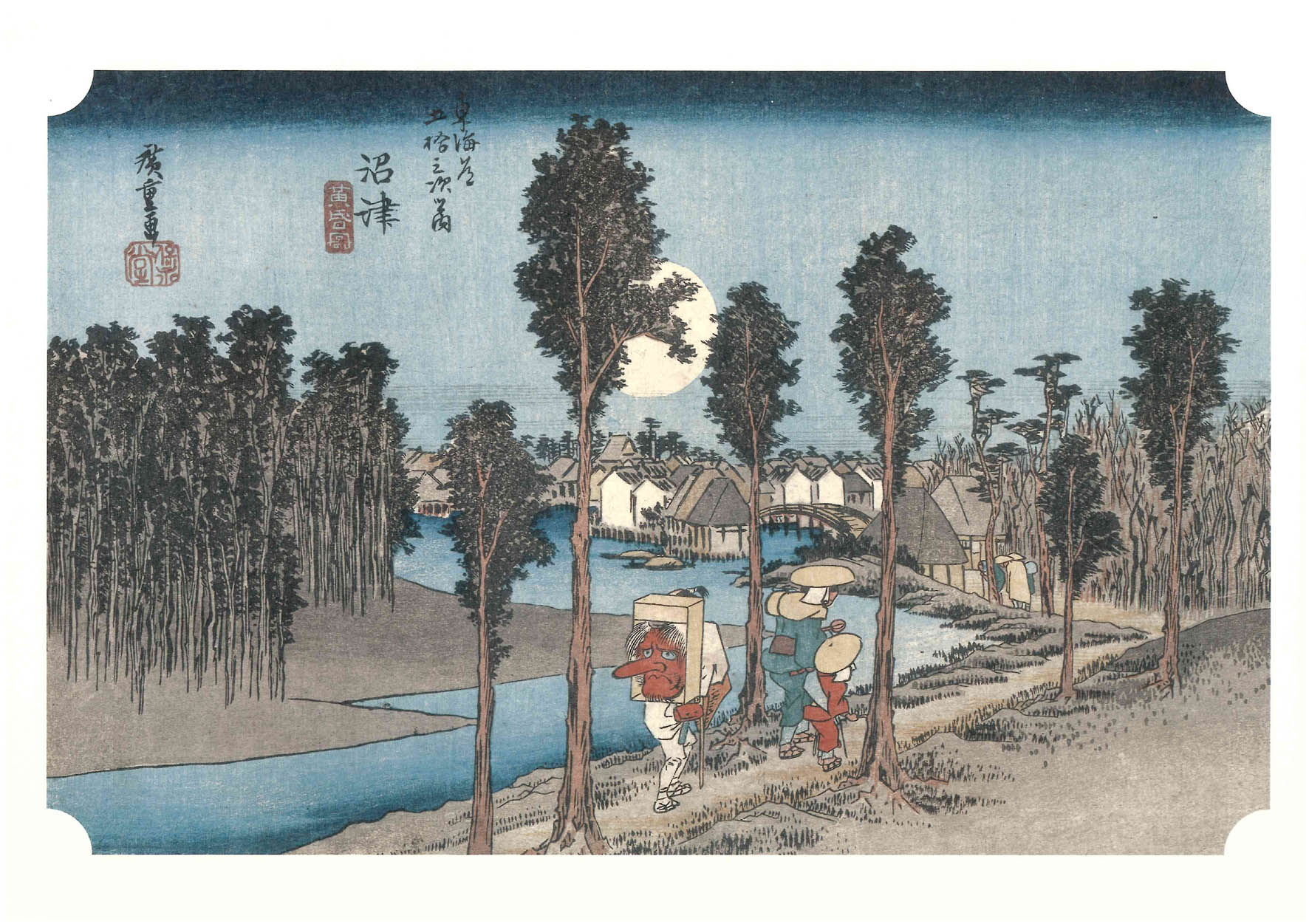

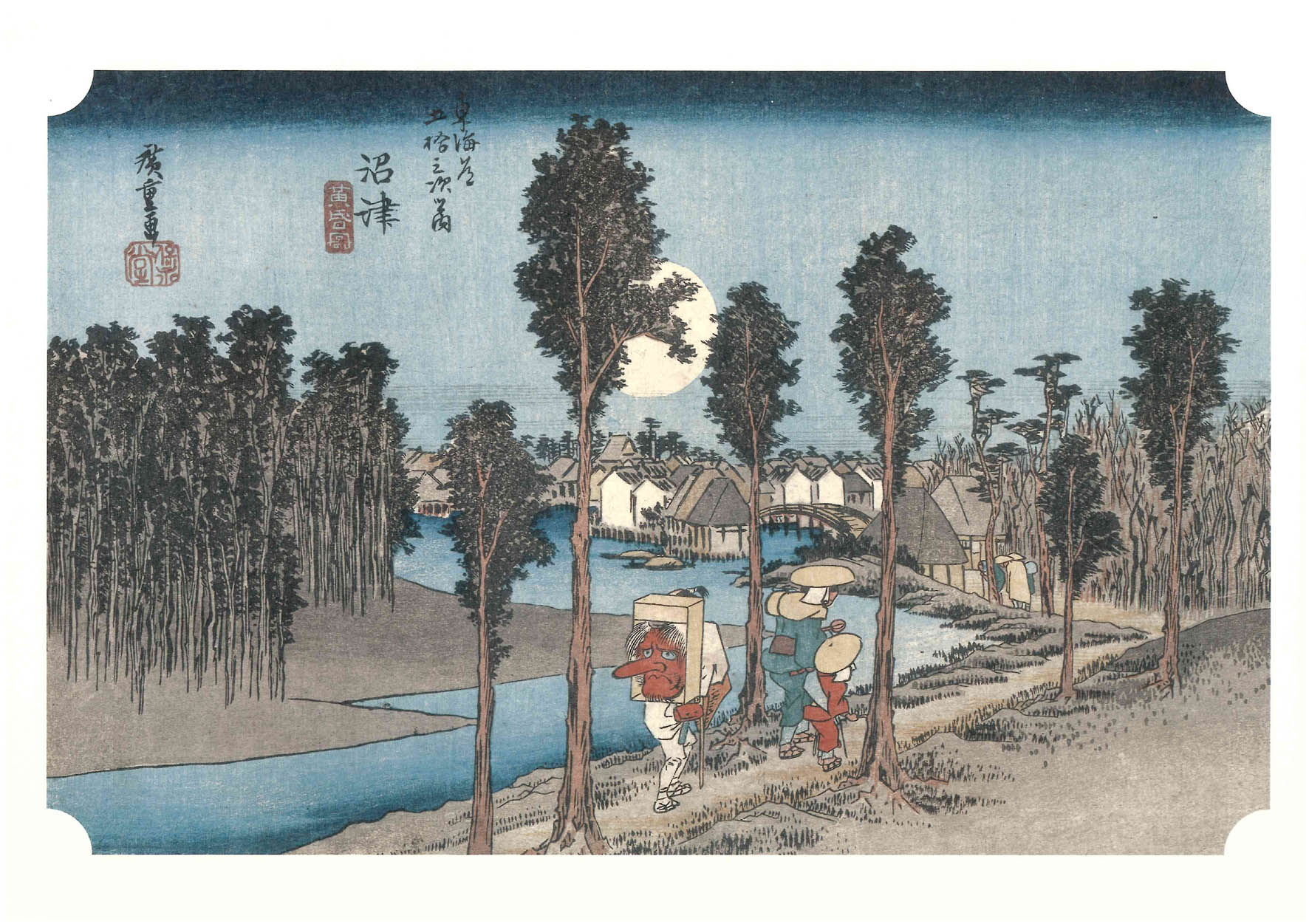

13 沼津 (黄昏図)

川沿いの街道が宿場町へと続いている。この川を黄瀬川と見る説もあるが、黄瀬川の本流で、伊豆半島に水源を持ち、駿河湾に注ぐ狩野(かの)川と見るほうが妥当だろう。

元禄時代の沼津宿の絵図(沼津市歴史民俗資料館蔵)を見ると、狩野川に注ぐ何本かの支流に橋が描かれており、仮にそれにもとづくなら、

この絵の遠方に見える橋は「牢人(ろうにん)橋」、その先の大屋根は日枝(ひえ)神社とも解される。

この絵でも、広重の視線は西に向けられており、夕暮れ時に満月が西の空から昇るという、実際にはありえない光景が措かれている。広重としては思わぬ不覚をとったようにも思えるが、

「大磯」の雨、「三島」の霧というように、天候の変化が織りなす風景の多彩な表情を描き分けてきた彼としては、ここでは月に照らされた風景を描きたかったのだろう。

木々の梢(こずえ)に懸かる満月のもとでの風景という主題には、京都の円山応挙やその門人たちが措いた山水画の影響も指摘できるが、昼間とは異なる柔らかな光に包まれた陰影に富む風景の描写は、

淡い色をうまく使いこなし、繊細な光の表現を実現したカラリスト広重の得意としたところでもある。名作として知られる図も少なくないが、この図もそのひとつに挙げられる。

大きな天狗(てんぐ)の面を背負った行者(ぎょうじゃ)風の男は、はるか讃岐の金刀比羅宮(ことひらぐう)を目指す金比羅参りだ。一方、笠(かさ)を被(かぶ)った母娘連れのように見える二人に関しては、

巡礼、あるいは伊勢神宮への抜け参りなどと考えられてきたが、近年、鈴木重三氏によって諸国遍歴の芸人である比丘尼(びくに)ではないかとの説が出された。広重が保永堂版『東海道五拾三次』の画中人物の種本に用いた十返舎一九の『続膝栗毛』4編口絵に、この二人に酷似した人物が見いだせ、

「比丘尼」と書かれているからである。金比羅参りにしろ比丘尼にしろ、いずれも道遠い旅をおこなう人々を日暮れの景の中に描くことで、見る人に旅愁を抱かせているのだと思われる。