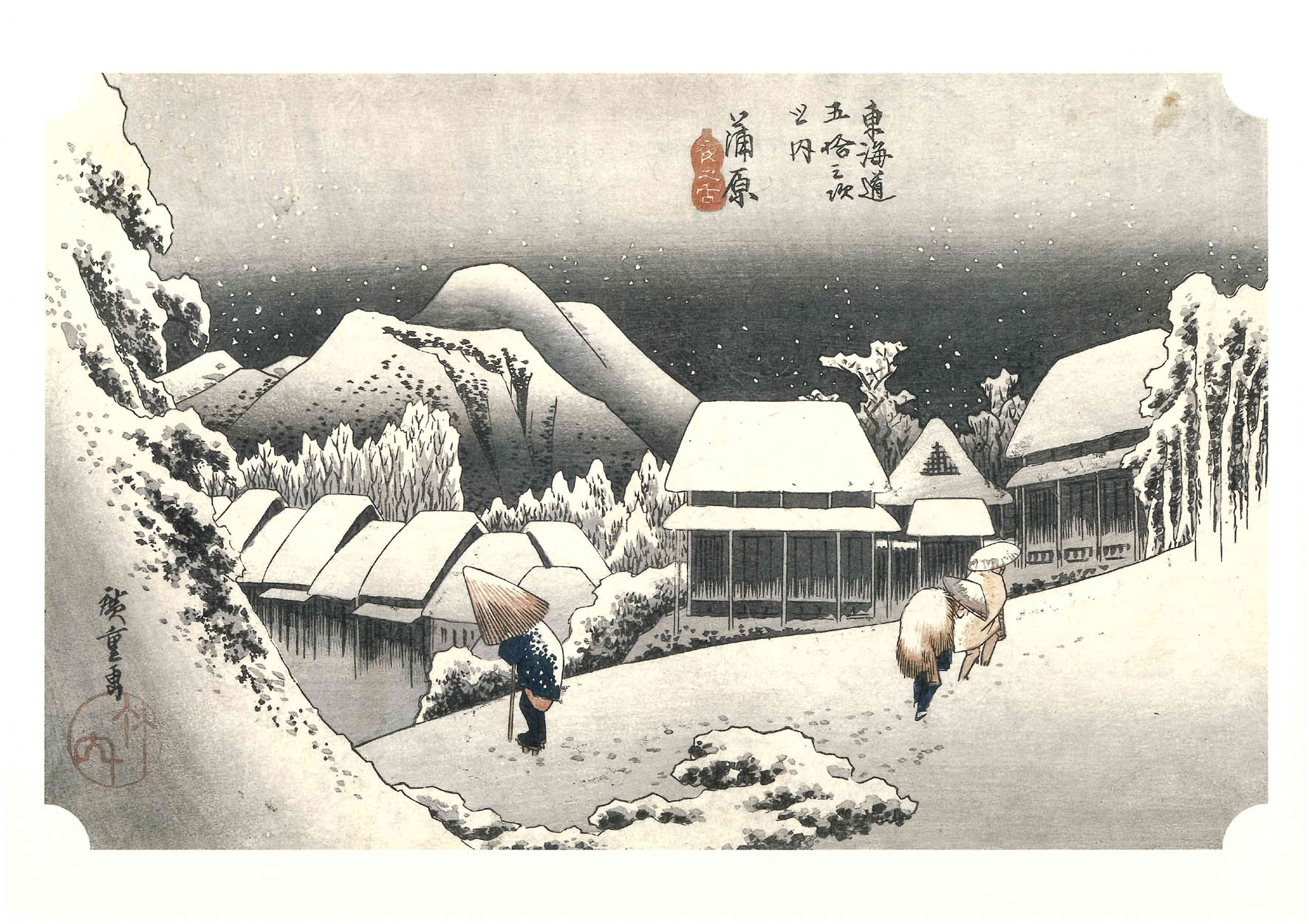

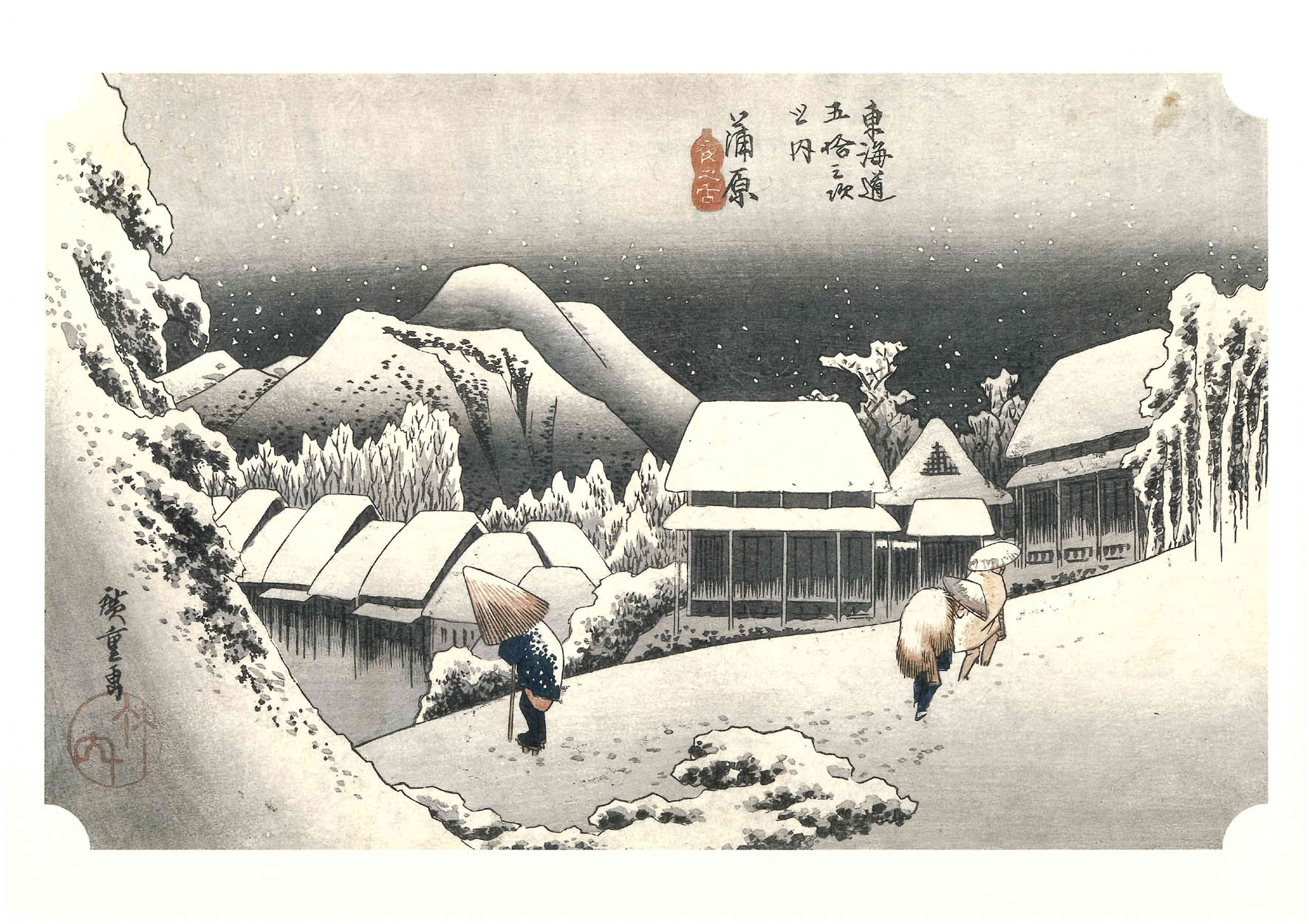

16 蒲原 (夜の雪)

夜の雪景色を描いたこの「蒲原」は、驟雨(しゅうう)の「庄野」とともに、保永堂版の中で双壁ともいえるほどの人気がある作だ。

降り続く雪の中、宿場町はひっそりと寝静まり、雪道を踏みしめる足音だけが聞こえてくるようだ。この絵のこうした静寂感をささえているのは、

ほとんど墨の濃淡のみのモノトーンで摺(す)り出した中に、人物のみにわずかに色を点じた広重の巧みな色づかいだろう。

蒲原宿は現在の静岡市清水区。かつての宿場町はJR新蒲原駅のすぐ北あたりに位置していた。東海の温暖な土地なので、

この絵の雪深い北国のようなイメージは不可解だとの見方もされてきた。しかしこれまで見てきたように、広重は、時刻による光の変化や天候の違いが醸し出す繊細な情趣を描き分けようとした絵師だった。

保永堂版に限らず、彼はたいていの揃物(そろいもの)に、雪景色も描き加えている。蒲原といえば、宿場の一里ほど東にある岩淵の渡し場が富士川越しに富士山を望む絶景の地だったが、

そこを描かずにこの雪景色を描いたところに、揃物全体の構成を考えた広重の意図がうかがえるような気がする。

ところで、この「蒲原」には、大きく分けて二通りの摺りの違いがある。ひとつは、濃い墨で、一文字(いちもんじ)と呼ばれる画面上辺部に沿って帯状にぼかした摺りかた、

もうひとつは、この東京国立博物館の所蔵品のように、空の下部を濃い墨でぼかす摺りかただ。

前者のほうが早い時期の摺り(いわゆる「初摺(しょずり)」と呼ばれるタイプ)なので、広重の当初の意図は画面上部を黒くするつもりだったと考えらる。

下部をぼかすほうは、刷毛(はけ)や馬連(ばれん)が墨板(輪郭など絵の墨線部を摺る最も大事な版木)の複雑な凹凸にひっかかって、

作業としてはより面倒なはずですが、わざわざ後の摺りでそうしたのは、しんしんと降る雪に沈むような宿場の夜の静けさを出すためには、

このほうが適していると考えたからかもしれない。