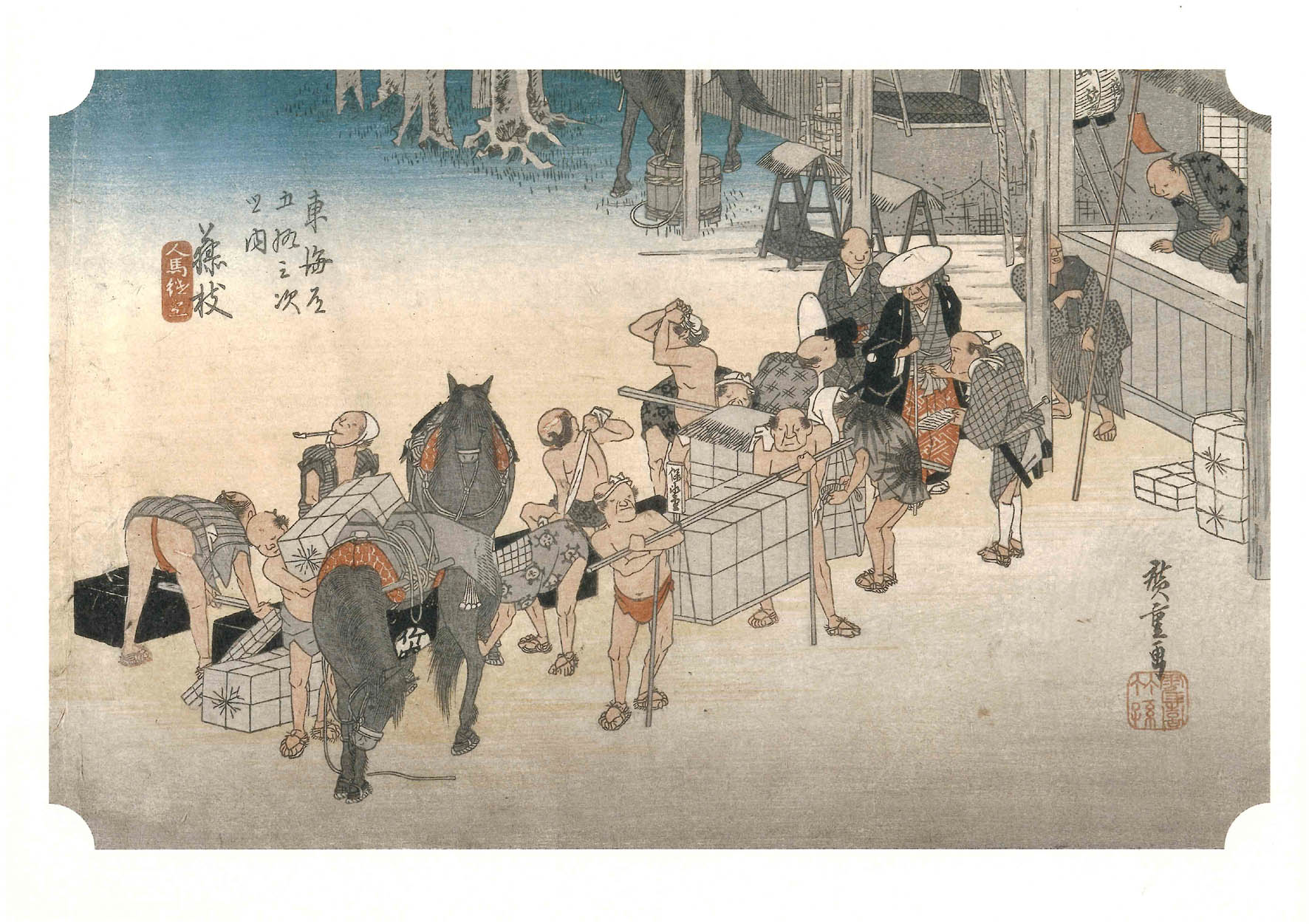

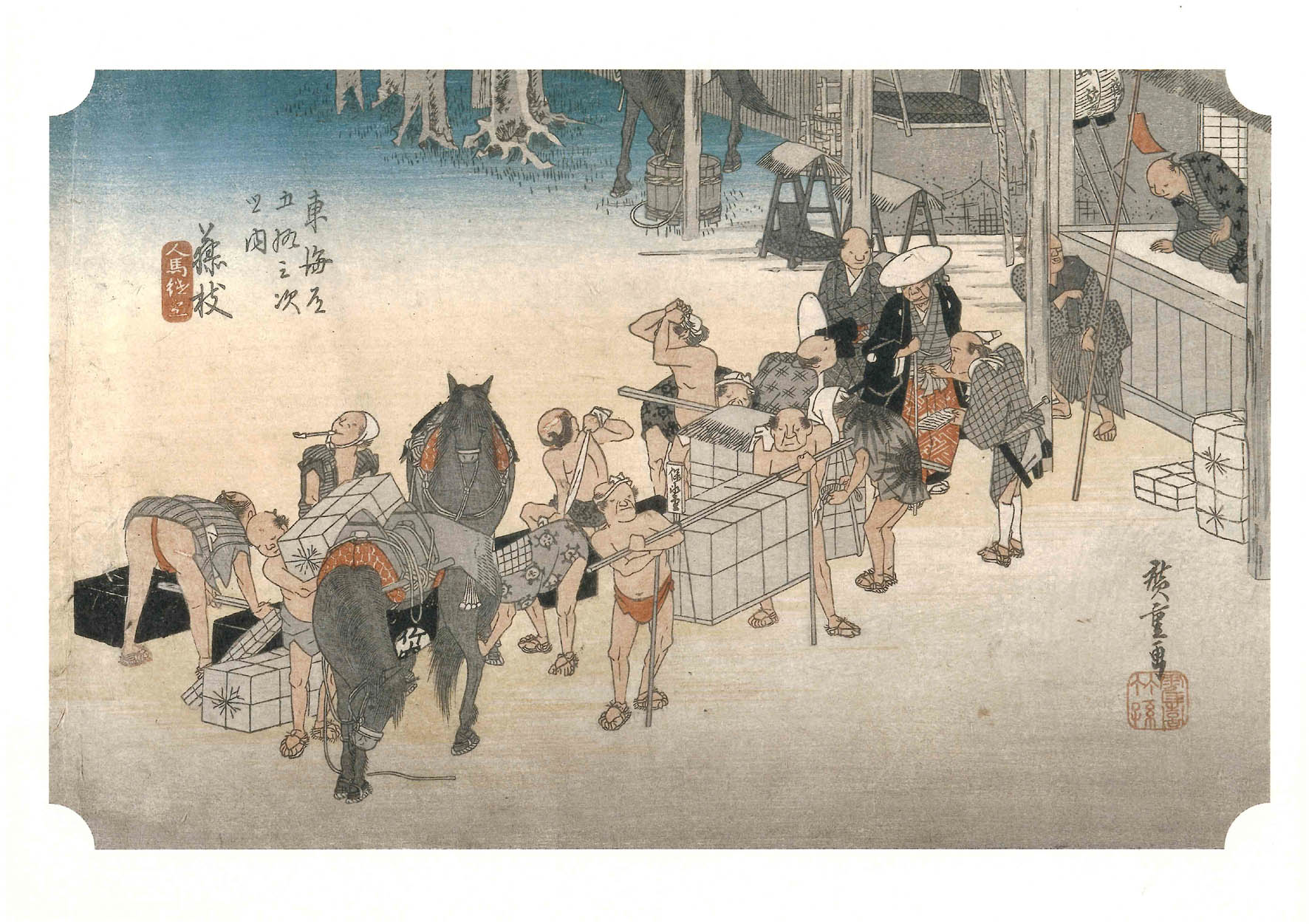

23 藤枝(人馬継立)

出版開始以来、清新な風景描写を見せてきた保永堂版だが、「府中」や「鞠子」あたりから、風俗画的な性格も強くなってきた。この「藤枝」にいたっては、風景描写がまったく見いだせないが、この傾向は以後も次第に強くなる。

副題に「人馬継立」とあるように、問屋場(といやば)で荷物を中継して積み替える様子が描き出されている。

画面右端、一段高いところから問屋場の役人が見守る中、笠(かさ)を被り黒い羽織を着た荷主らしき武士と、帳面を片手に持った帳付(ちょうづけ 問屋場の事務担当者)が荷物の確認をおこなっている。

馬から荷物を下ろす者や、煙草をくゆらせたり、あるいは背中の汗をぬぐってくつろぐ者など、人足たちの様子もさまざまだ。

本図に描かれた荷物をよく見ると、二人の人足が支えている中央の大きな荷物の上に立てられた荷札には「保永堂」、左手前の馬の腹掛には「竹内」(保永堂の主人は竹内(たけのうち)孫八)と書かれており、「府中」でも見られたような遊び心が見いだせます。

この図あたりから、構図にも大きな変化が見られるようになってきた。継立の様子は強い俯瞰(ふかん)視でとらえられ、これまでの多くの図で見られたような、低い視点から風景を奥行き深く見通すといった作画姿勢とは大きく異なっている。

人馬など主要なモチーフは、対角線上に配置されている。保永堂版にはこうした対角線構図がしばしば見られるが、これは、四条派をはじめとする京都の絵師の影響だと思われる。天保年間(1830-44)には歌川派の絵師たちの間で、四条派の画譜の図柄や構図を採り入れることが流行していたのだ。

本図の場合は、人馬が並ぶ線と問屋場の建物との間で、さらにT字状の構図がつくりだされている。この構図は、広い意味で四条派系の絵師である河村文鳳(ぶんぽう)が描いた文化8 (1811)年刊の画譜『漢画(かんが)指南(しなん)二編』中の牛市の図と、たんなる偶然とはいえないほど似通っている。