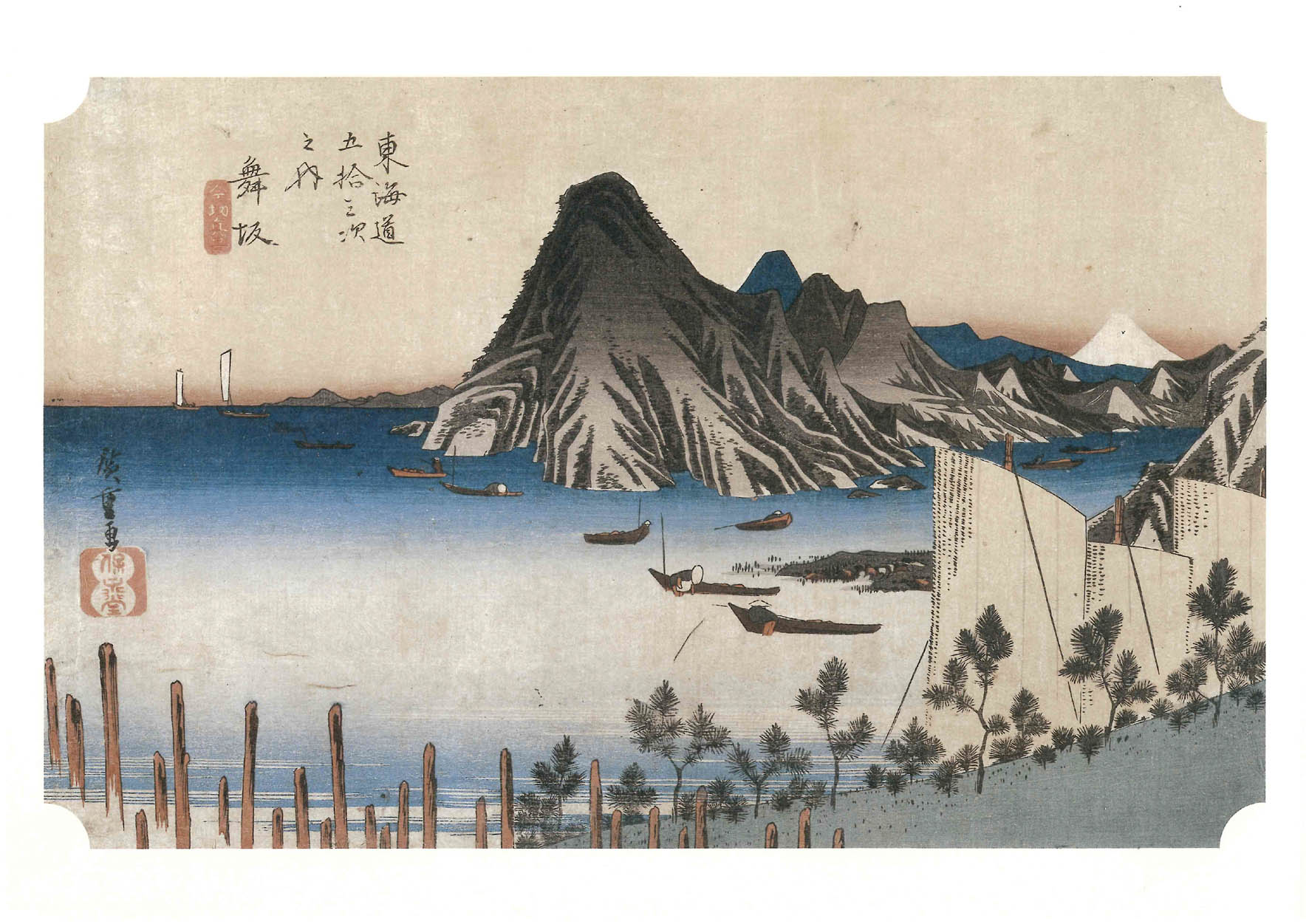

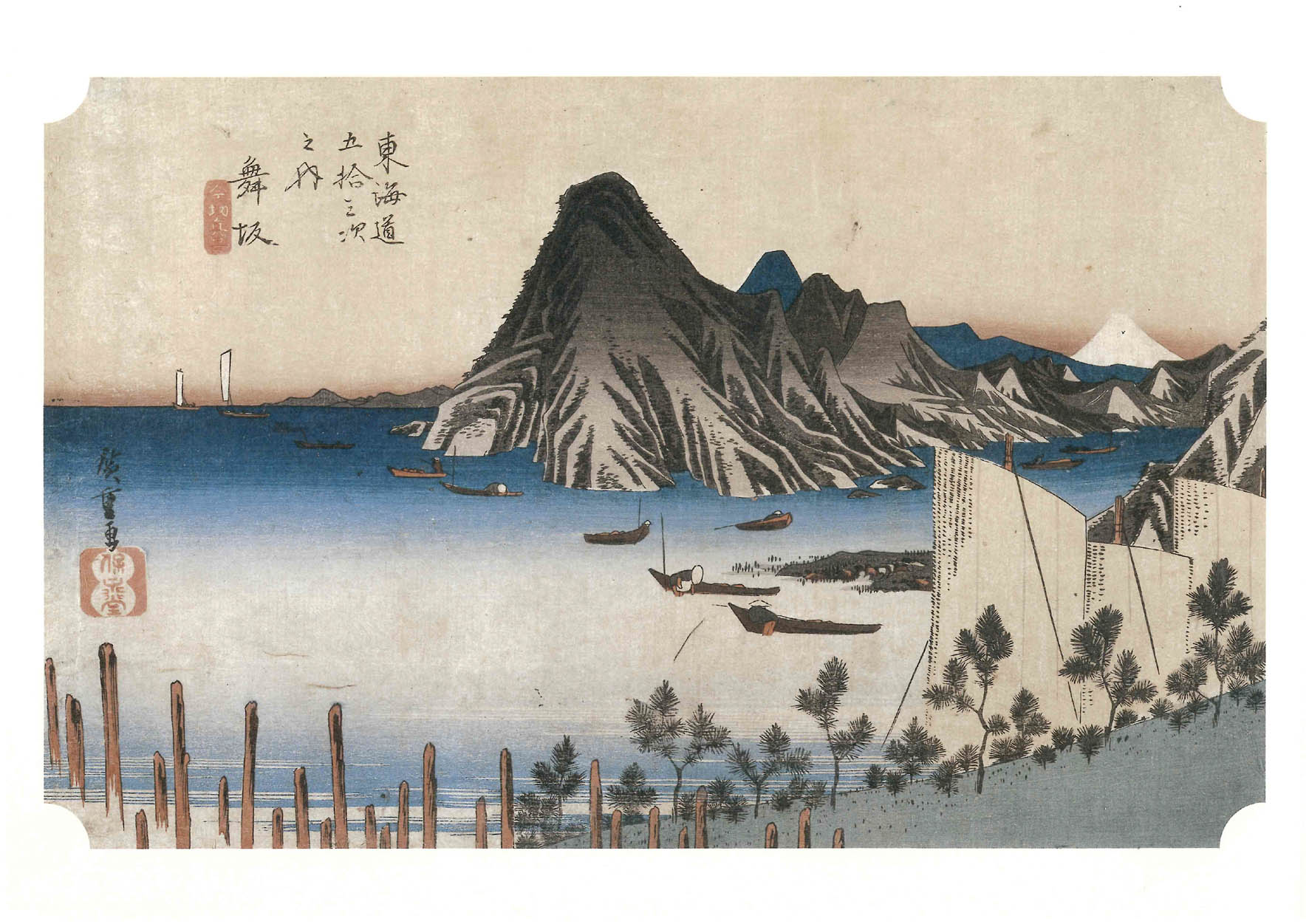

31 舞阪 (今切真景)

舞坂の宿は浜名湖の東岸に位置し、湖水をはさんで荒井(新居)の宿と向かい合っている。浜名湖は日本有数の広さを誇る汽水湖だが、室町時代までは細い砂州(さす)で海と隔てられた淡水湖だった。

明応7 (1498)年の大地震でこの砂州が決壊して遠州灘とつながり、海水と混じり合うことになった。この海とつながる陸の切れ目が保永堂版の副題にもある「今切(いまぎれ)」ということになる。東海道は、この切れ目よりも内側の湖面をおよそ1里ばかり舟で渡っていた。

広重が描いたのも、この海上1里の航路付近だと思われる。画面手前に数多くの杭(くい)が描かれているが、これは波よけのために打ち込まれたもの。遠州灘とつながっているため今切の付近は波が高く、舟の通行に難儀したから設けられた杭だ。

湖面に杭が並んだ様を描いた道中案内があり、『東海道名所図会』にも「今切の波頭に数万の杭を打ちて逆流をとどめ」と書かれている。

画面右手の岸辺に筵(むしろ)の帆が立っているあたりが舞坂付近だとすると、富士が右端にあることから、湖を北に向かって望んでいることになる。中央の山々が湖面に大きく張り出している陸地は庄内半島、その右奥に延びる湖面は庄内湖だと考えられるのだが、

現実には庄内半島にはこの図のような高く険しい山はない。深く切れ込んだ山襞(ひだ)の描写は、保永堂版の中では際だって中国画的な雰囲気がするもので、浜名湖の穏やかな風景とはだいぶ異なっている。

画面右手、尻すぼまりの湾の向こうに富士山を置くことで、見る者にこの方向への画面の奥行きを強く意識させ、また、一見、湖面に散らばっているように見える小舟も水平線に向かって配置されて、画面左奥へと鑑賞者の視線を導いている。このように、二方向への奥行きを設定するのは、広重の名所絵によく見られる構図だ。

この湖面で漁をする小舟だが、いったい何を捕っているのだろう。後年の東海道物に同じような漁労風俗が描かれており、そこには「名物鰻(うなぎ)取」と書き込まれている。