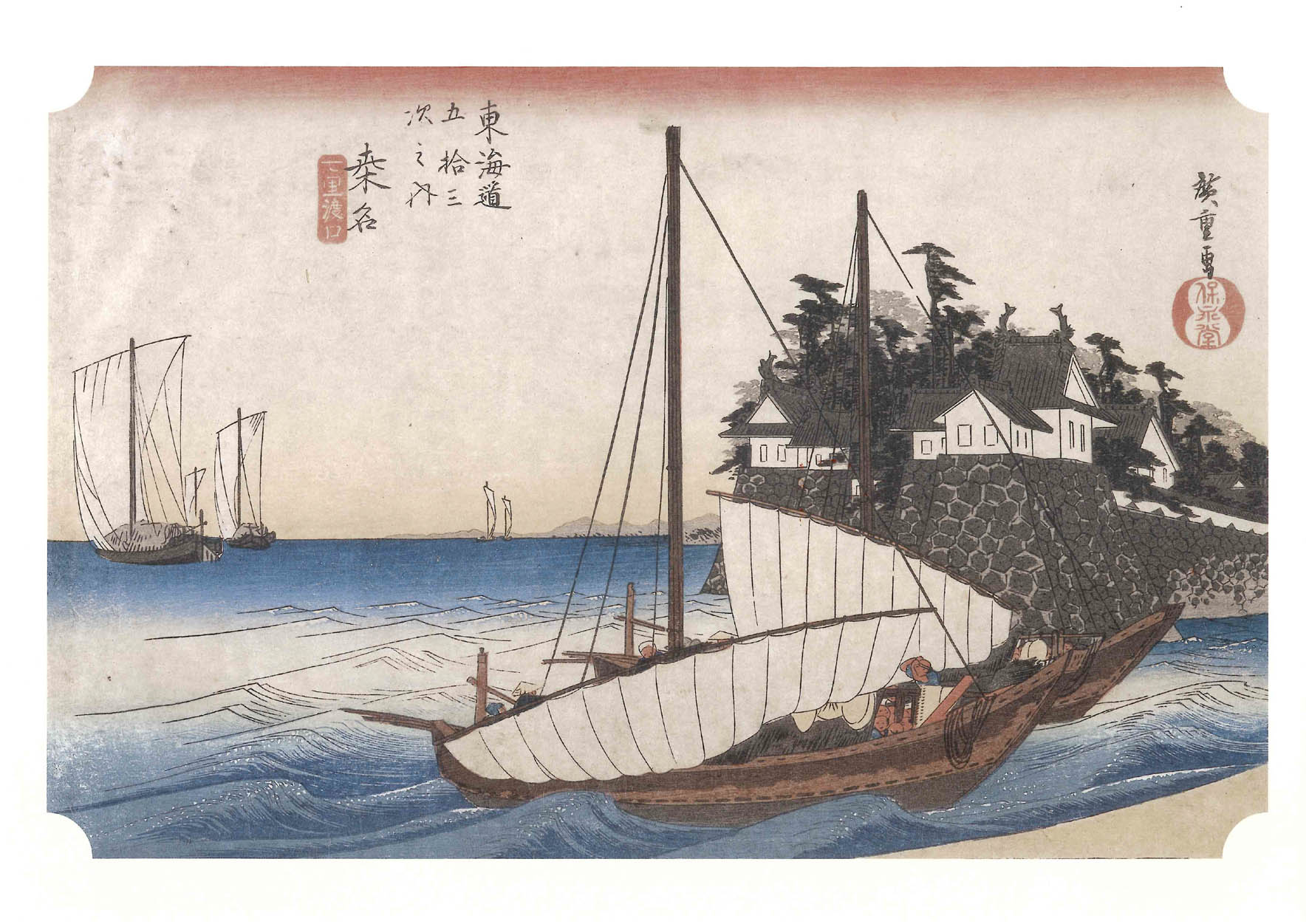

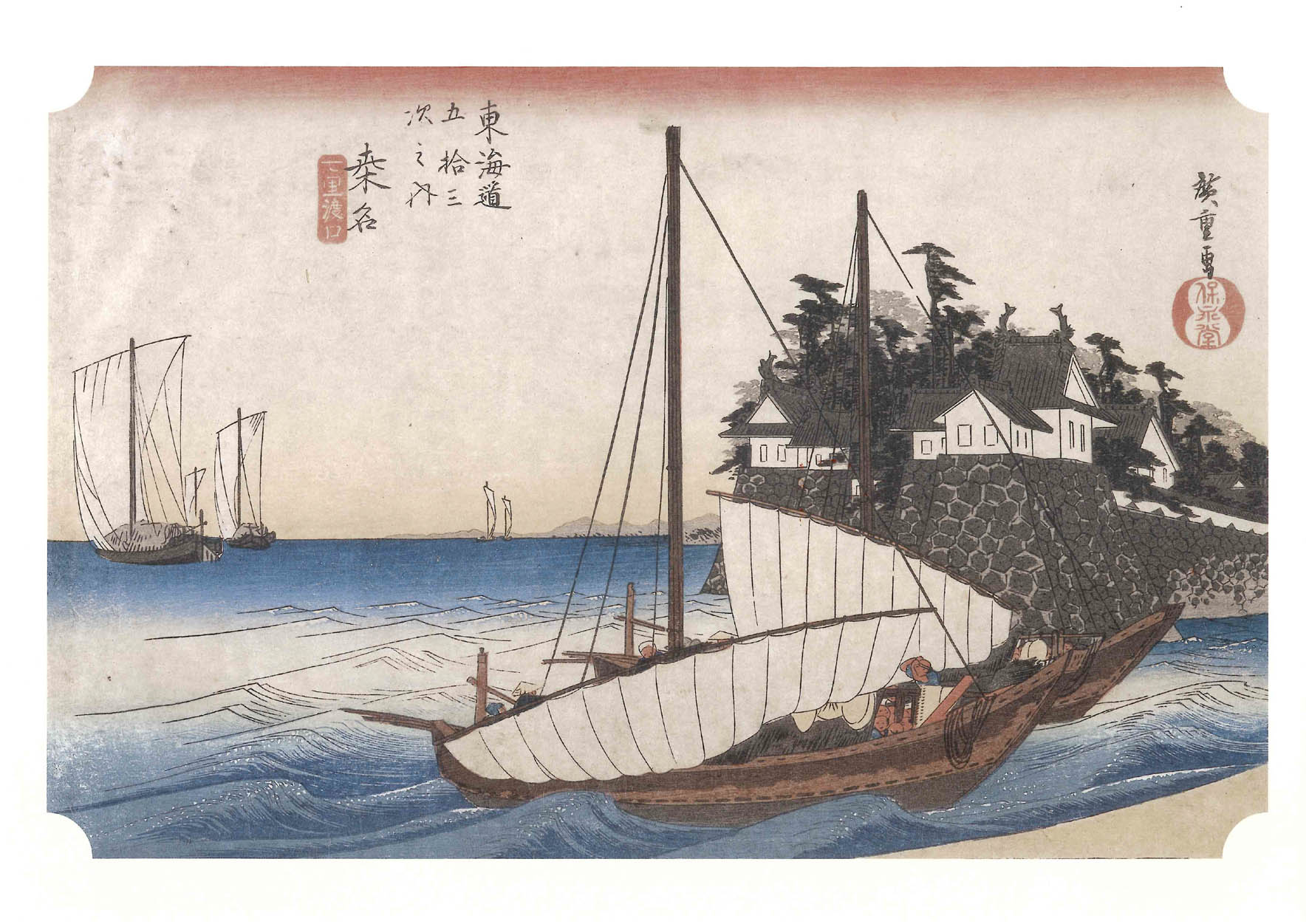

43 桑名 (七里渡ロ)

現代人は現在の鉄道や道路をもとに東海道をイメージしているため、あまり知られていないのだが、江戸時代の東海道は宮の渡し場から船に乗り、伊勢湾の最北部を横切って桑名の港と結ばれていた。つまり、東海道は、現在の岐阜県を通っていない。

この海路は慶長6(1601)年、徳川家康により東海道の宿駅が整備されたときに官道として定められ、その距離から「七里の渡し」と呼ばれていた。ちなみに船旅が苦手な人は、宮の宿から北西方向にある佐屋宿(現在の愛西市)まで陸路を6里たどり、そこから3里、木曽川(長良川)を川舟に揺られて桑名に達する佐屋街道を選ぶ人もいたようだ。

保永堂版で広重が描くのは、この七里の渡しの桑名側の船着き場だ。船着き場は桑名城の石垣の脇にあり、船を降りるとすぐに宿場の中心部だった。

桑名宿は桑名藩11万石(保永堂版が措かれた時代は松平家)の城下町であるとともに、伊勢湾交通の物資の集散地として、あるいは伊勢神宮や熱田神宮への参詣人の行き来などでにぎわい、東海道有数の宿場町として栄えた。

保永堂版は、桑名城を背にした船着き場に2艘の渡し船が帆を下ろしている様が描かれている。2艘とも船の中には大勢の客の姿が見えるので、たった今、着いたところなのだろう。反対に遠景には沖に向かって進む船が描かれ、出船、入り船の対比により、

港町の活気が描き出されている。船や城など大きなモチーフを画面右手に寄せて、画面左方を遠く水平線まで見通すことで、深い奥行きと開放感のある画面となっているが、これは「品川」や「神奈川」の構図法を久々に用いたものといえる。

それ以上に目を引くのは、波頭に見られる無数の白い点と、岸辺近くと沖合とを隔てるように白く摺り残したぼかしの表現だ。これは、海面に明るい陽光が反射し、かつ、さざ波がきらきらと輝く様子を表現したものと思われ、2、3年後の作である「江戸近郊八景之内芝浦晴嵐」にも同様の例を見いだすことができる。

こうした表現にも、光の変化が生みだす風景のさまざまな表情を巧みに描き分ける広重の、みずみずしい感性が表れているといえる。