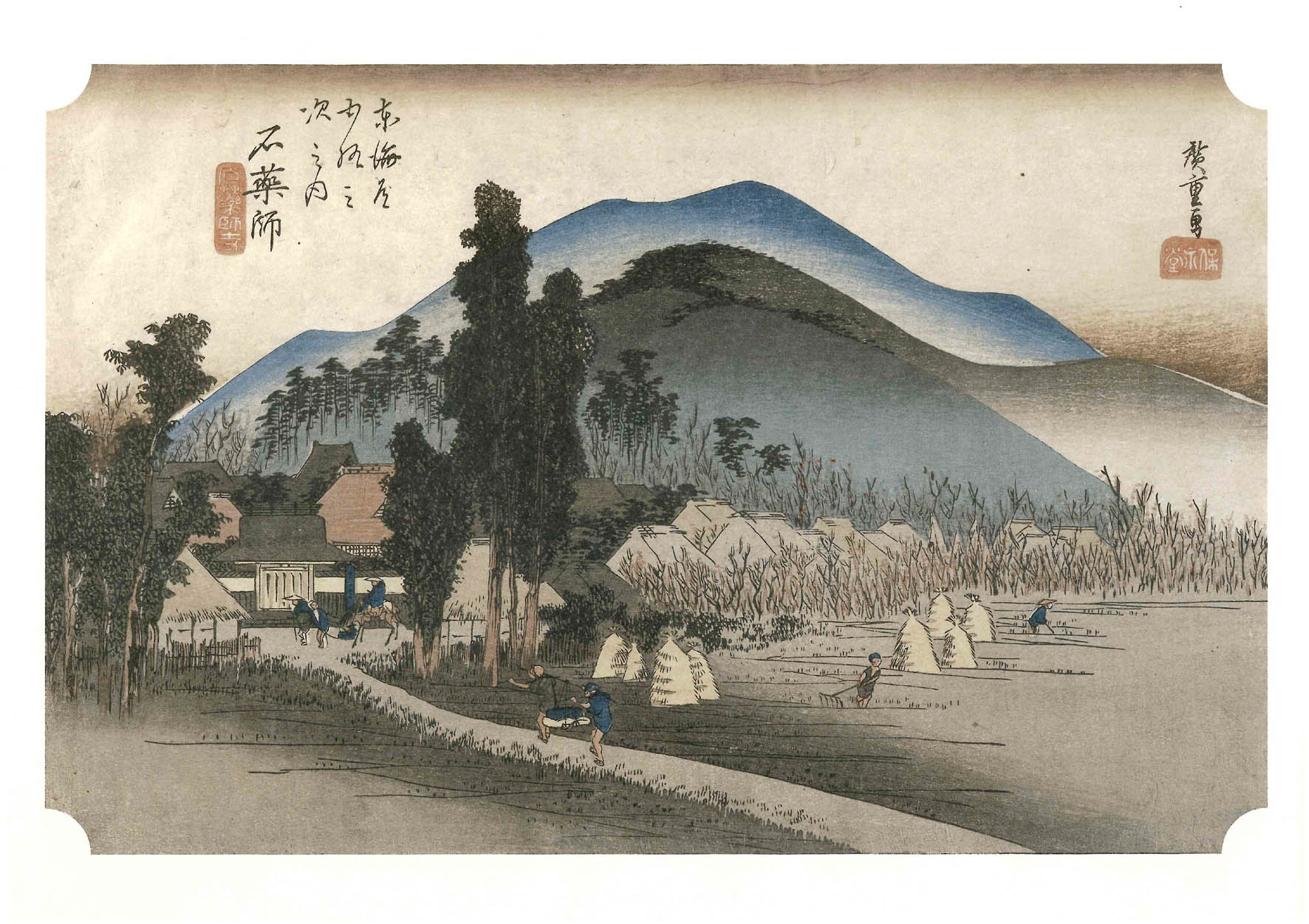

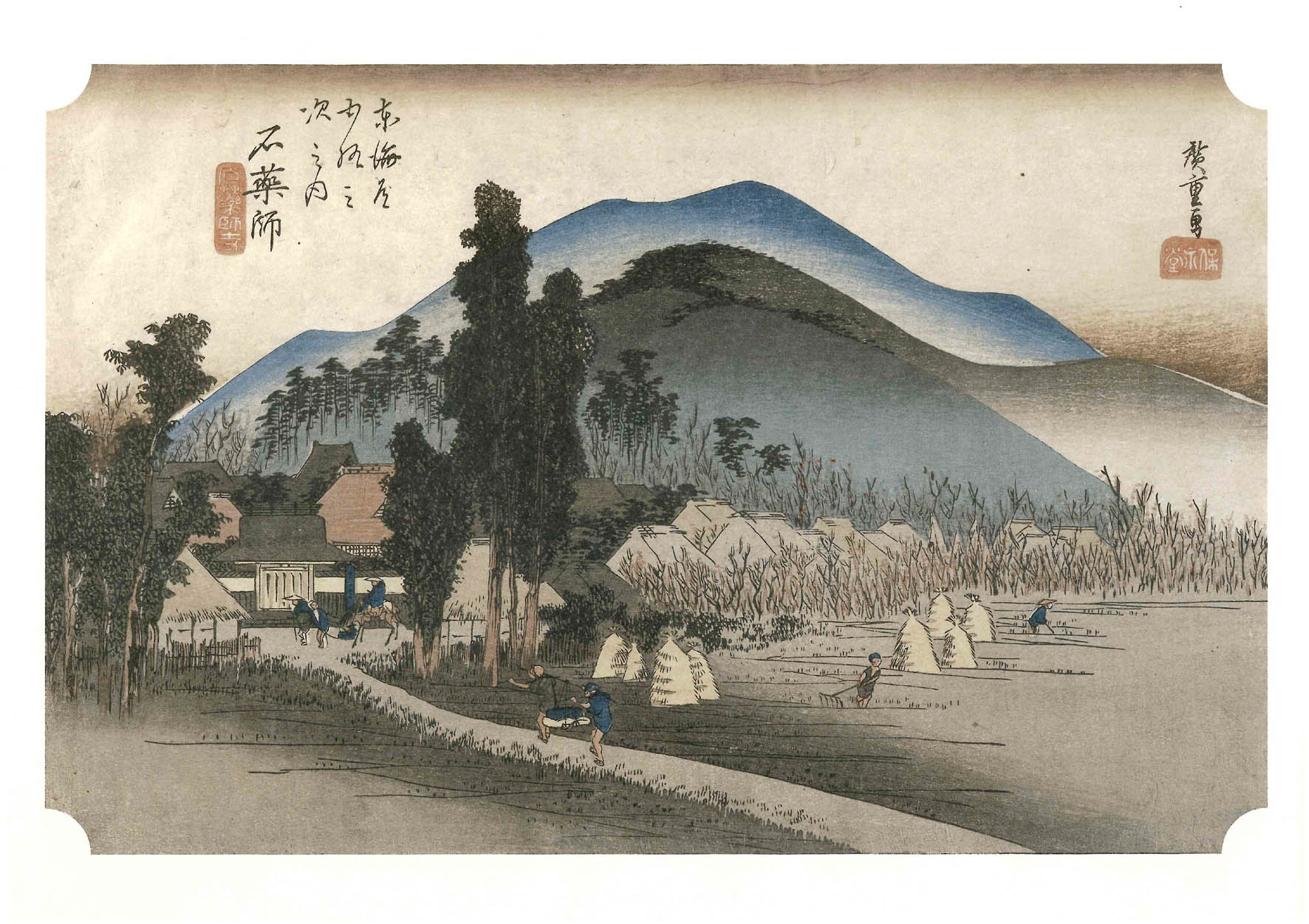

45 石薬師(石薬師寺)

石薬師はその名の通り、石薬師寺の門前町だったが、元和2 (1616)年に東海道の宿場のひとつと定められた。

石薬師寺は神亀3(726)年に開創されたとの伝承を持つ真言宗の古刺だ。寺名のもととなったのは、空海作と伝えられる自然石に線刻された薬師如来の本尊。

保永堂版はこの石薬師寺を中心とした宿場町を、やや距離をとってとらえている。画面手前の畑中を道が通っているが、これと交差して画面をほぼ左右に走るのが東海道だ。

もっとも、街道そのものはほとんど見えず、人家の屋根が続いていることで、その存在が示されている。高い木立の奥に見えるのが石薬師寺で、山門と伽藍の屋根が見えている。

港町としても繁盛した四日市宿に近いため、町の規模は小さかったとされる石薬師宿だが、そのこぢんまりとしたたたずまいがよく描き出されている。

実際、現地に赴いてみると、この絵に描かれたのと同じと見られる道も残っており (今では両側に住宅地が広がっている)、寺と街道の位置関係もほぼこの絵の通りだ。

だからといって、広重がこの場所を写生して描いたと決めつけられないことを、もうお気づきのことと思う。

そう、ここでも『東海道名所図会』の挿絵が利用されているのだ。同書巻之二の挿絵「石薬師寺」の俯瞰図をもとにしつつも、例によって視点を思い切って低くとり、風景をほぼ水平に見通す自然な視覚で描き直すことで、挿絵にはない実景感を盛り上げている。

広重は画面に奥行きを出すために、東海道沿いの家並みに透視図法的な表現を加えるだけではなく、寺の背後に見える山の色を、手前は濃い緑、奥は藍で描き、色彩の遠近法も併用している。

この山並みは方向からすると鈴鹿山脈ということになるが、実際に比べると大きく描かれすぎているようだ。