年末・四国~九州の旅 (2025.3.3)

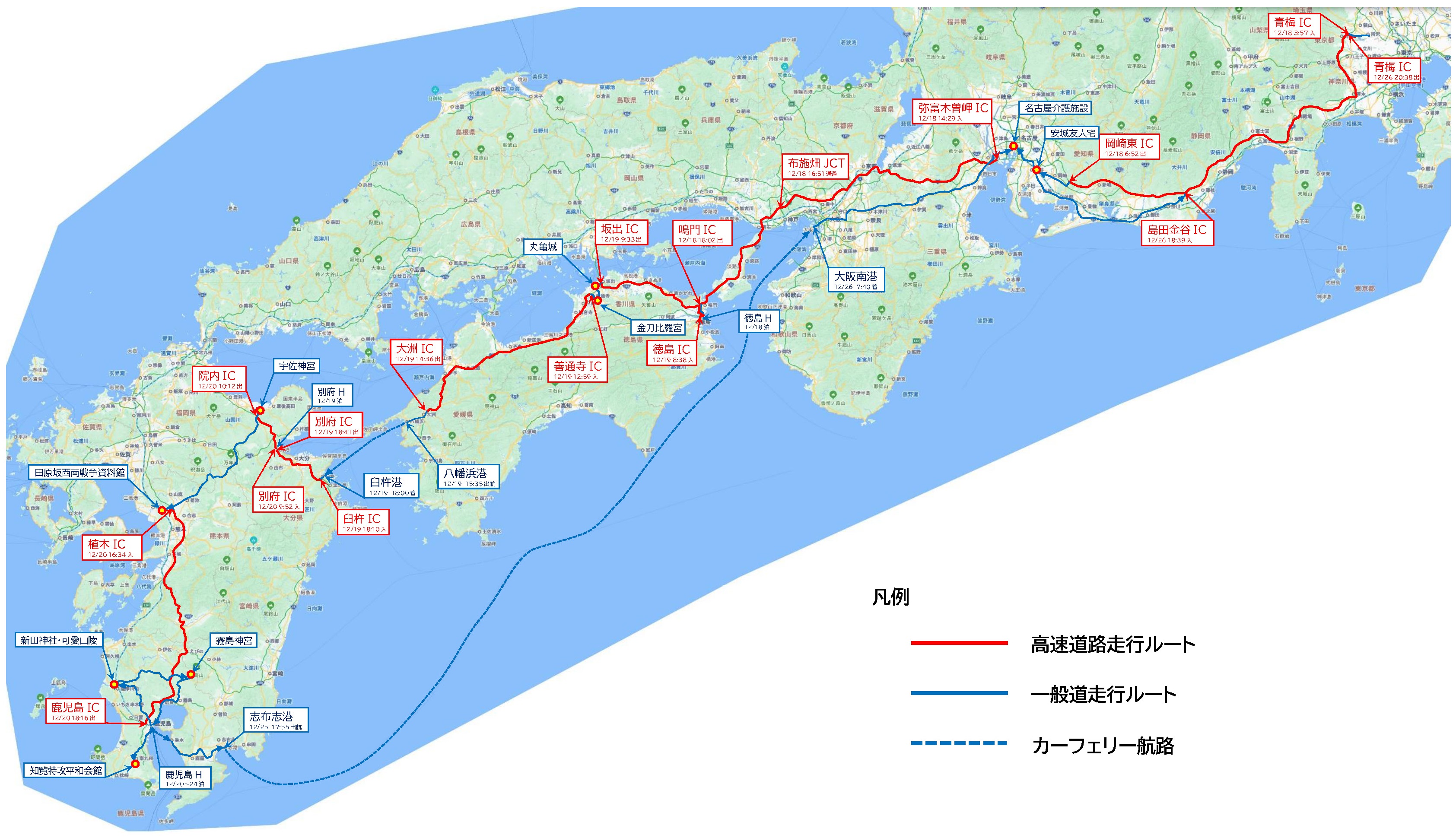

2024年12月中旬、予定よりかなり遅れて中古車を買い、ようやく鹿児島転居の準備第一段階を終えた。次は鹿児島でどこに住むかを決める段階となる。やはり直接物件を見ない訳にはいかないので、所沢から車で鹿児島に向かうことは決めていたが、 この際、愛媛県以外に行っていない四国の各県にも立ち寄りたいと何となく思っていたので、明石海峡大橋を渡るルートで行くことにした。

高速道路は、深夜時間帯(現行00:00~04:00)に高速道路内に車があれば、走行した全距離の高速料金が3割引きとなる制度があることは知っていたので、

自宅から最寄りの圏央道の青梅ICに12月18日の04:00より前の時間に入ることを目標に準備を進めていた。

自宅から最寄りの圏央道の青梅ICに12月18日の04:00より前の時間に入ることを目標に準備を進めていた。

幸い03:57に青梅ICから圏央道に入ることができたので、途中眠くなったら、どこかのSAで休憩しようと考えながら順調に進んでいくと、道も空いていた為か3時間足らずで愛知県岡崎市まで来ることができた。安城市に住む友人宅に届け物もあるので、 岡崎東ICで高速を降りて、途中コンビニで朝食のおにぎりなども買い、友人宅へ向かった。友人宅に着いたのは、08:00前である。軽く食べてちょっと眠くなってきたので、1時間あまり仮眠させてもらって、 今度は名古屋市中川区にある老人介護施設に入居の、名古屋の「母」①を見舞ってから四国に向かうことにした。「母」は思っていたより元気で安心した。しかも日本酒の土産までもらって、西へ向かった。

当初は、最初から立ち寄る予定の丸亀城などがある香川県内で1泊するつもりだったが、さすがに明石海峡を渡り始めたのが17:00過ぎで、辺りは暗くなっている。

淡路島内のサービスエリアでガソリンを入れながら、本日泊まるビジネスホテルを検索しても適当なホテルが香川県の近場にないことが分かったので、結局徳島市内のビジネスH②に泊まることにした。

当初は、最初から立ち寄る予定の丸亀城などがある香川県内で1泊するつもりだったが、さすがに明石海峡を渡り始めたのが17:00過ぎで、辺りは暗くなっている。

淡路島内のサービスエリアでガソリンを入れながら、本日泊まるビジネスホテルを検索しても適当なホテルが香川県の近場にないことが分かったので、結局徳島市内のビジネスH②に泊まることにした。

翌朝は、8:00頃にホテルを出て香川県へ向かった。全国で12しか残っていない明治以前からの木造天守が残っている丸亀城に立ち寄ることが当初からの目標である。丸亀城のあと、金刀比羅宮にも寄らなければならない。徳島ICから高速道路に入り、 そして坂出ICを出て、10:00前には丸亀城に着いた。今日は最終的には大分県内で1泊したいので、八幡浜からカーフェリーで渡ることになる。豊後水道の景色も見たいので、16:00前にはカーフェリーに乗りたい。そんなことを考えると、今日松山城に立ち寄るのは無理だな。

松山は、昔名古屋に住んでいた頃、道後温泉に入る為に来て、城にも登りたかったが、ちょうど修復工事中で断念した思い出がある。今度こそ登れると思っていたが、今から丸亀城天守に登って、金刀比羅宮にも立ち寄り、豊後水道の景色を眺めながらフェリーに乗る。

どう考えても松山城に立ち寄る時間はない。現存天守12城のうち、今まで登ったのは、姫路城、弘前城、松本城、犬山城の4つのみである。今日丸亀城を訪れても、まだ半分も訪ねていない。四国には、あと宇和島城、高知城と松山城の3つ現存天守の城がある。

将来鹿児島からこの3つを訪ねることを宿題として、松山立ち寄りは諦めることとした。そんなことを考えながら丸亀城天守まで登っていくと、かなり小じんまりした天守③が見えてきた。

松山は、昔名古屋に住んでいた頃、道後温泉に入る為に来て、城にも登りたかったが、ちょうど修復工事中で断念した思い出がある。今度こそ登れると思っていたが、今から丸亀城天守に登って、金刀比羅宮にも立ち寄り、豊後水道の景色を眺めながらフェリーに乗る。

どう考えても松山城に立ち寄る時間はない。現存天守12城のうち、今まで登ったのは、姫路城、弘前城、松本城、犬山城の4つのみである。今日丸亀城を訪れても、まだ半分も訪ねていない。四国には、あと宇和島城、高知城と松山城の3つ現存天守の城がある。

将来鹿児島からこの3つを訪ねることを宿題として、松山立ち寄りは諦めることとした。そんなことを考えながら丸亀城天守まで登っていくと、かなり小じんまりした天守③が見えてきた。

昔、約40年前の学生の頃、付き合っていた高知出身の彼女が、あまりにも「南海道随一の名城」と高知城を自慢するので、天守閣のある城を持たなかった鹿児島出身者として、悔し紛れに「南海道随一の『火の見櫓』の間違いじゃないのか」と言って、

彼女の心を傷つけたことがあったのが想い出される。風の噂で彼女が早くに亡くなったとも聞いているので、鹿児島から供養に必ず高知は訪ねたいと思う。

昔、約40年前の学生の頃、付き合っていた高知出身の彼女が、あまりにも「南海道随一の名城」と高知城を自慢するので、天守閣のある城を持たなかった鹿児島出身者として、悔し紛れに「南海道随一の『火の見櫓』の間違いじゃないのか」と言って、

彼女の心を傷つけたことがあったのが想い出される。風の噂で彼女が早くに亡くなったとも聞いているので、鹿児島から供養に必ず高知は訪ねたいと思う。

丸亀城もやはり急こう配の階段があり、登っていき最上階に達すると、瀬戸内海が良く見えた④。なるほど、ここは長く京極家が治めていたが、瀬戸内海を通る、特に西国からの船を監視する役目も担っていたのかなと思う。

丸亀城を後にして、金刀比羅宮へ向かうと、ほどなく最寄りの駐車場に着いたが、駐車場から金刀比羅宮に向かう石段は、年末に訪ねた神奈川・大山の阿夫利神社に負けず劣らない石段だった。これほどまでの石段の上に築かれている神社なら、瀬戸内海もよく見えるだろう、と思われた。

当初石段を上る途中にあった足湯⑤にも帰りに入ろうと思っていたが、石段の登り降りが思っていたより長く時間がかかってしまったので、足湯に入ることなく帰ったのは残念だった。

当初石段を上る途中にあった足湯⑤にも帰りに入ろうと思っていたが、石段の登り降りが思っていたより長く時間がかかってしまったので、足湯に入ることなく帰ったのは残念だった。

金刀比羅宮は、昔から船の安全の神様とは知られていたが、大昔、金刀比羅宮の本宮が鎮まる琴平山は瀬戸内海に浮かぶ島であったという。

参道には、「日本水難救済会」の創立者で、金刀比羅宮の宮司でもあった琴陵宥常(ことおかひろつね 1840-1892)の銅像をはじめ海防関係者、海軍関係者の石碑、石柱が多く建つ。

参道には、「日本水難救済会」の創立者で、金刀比羅宮の宮司でもあった琴陵宥常(ことおかひろつね 1840-1892)の銅像をはじめ海防関係者、海軍関係者の石碑、石柱が多く建つ。

本殿⑥に達すると、後ろを見れば瀬戸内海が良く見えた。

お参りを済ませると、もうそろそろ12:00である。参道で名物のさぬきうどんを食べて昼食を済ませると、12:30。豊後水道を明るいうちに渡るためには、少しでも早く八幡浜に向かわねばならない。ほぼ13:00という時間に善通寺ICから高速に入ることができ、1時間半ほどで八幡浜港最寄りの大洲ICを出ることが出来た。 フェリーターミナルには15:00頃には着いたが、フェリーの時刻表を見ると、15:35発の臼杵行と17:25発の別府行がある。

17:25では日没後で豊後水道の景色を見ることはできない。ネットでビジネスHを検索すると、適当なホテルは臼杵にはないことは分かっていて、普通なら別府行きを選択するところだが、今回は豊後水道の景色が見えなければ意味がないので、臼杵行き(18:00着予定)に乗ることとした。

17:25では日没後で豊後水道の景色を見ることはできない。ネットでビジネスHを検索すると、適当なホテルは臼杵にはないことは分かっていて、普通なら別府行きを選択するところだが、今回は豊後水道の景色が見えなければ意味がないので、臼杵行き(18:00着予定)に乗ることとした。

出航すると⑦、いつもこうなのかは分からないけど、割合波が穏やかに見える海である。この感じは、これから行く鹿児島湾の波と同程度である。季節風が弱いためかもしれない。豊後水道の北側の入口で、愛媛の佐田岬半島と大分の佐賀関半島との間の豊予海峡は流れが速く、早い海流に鍛えられた「関サバ」で有名なので、水上では波は立たなくても海中では流れが速いのかも知れない。 ともかく予定通り18:00に臼杵港に着き、高速を使って別府に行き、19:00前にはホテルに入ることが出来た。

翌12月20日は、宇佐神宮に行き、熊本の田原坂に寄ってから鹿児島入りする予定なので、結構時間もかかる。

と思っていたのだが、昨夜、別府の居酒屋で少々飲みすぎて、ホテルを出るのが9:30を過ぎてしまった。急いで高速に乗り、20分余り北上して、院内ICを出たのが10:12。宇佐神宮には20分ほどで着いた。

たまたま神宮の無料駐車場に車を駐めたところが、神宮への勅使が通る勅使街道脇で、勅使専用の呉橋⑧も見ることが出来た。

と思っていたのだが、昨夜、別府の居酒屋で少々飲みすぎて、ホテルを出るのが9:30を過ぎてしまった。急いで高速に乗り、20分余り北上して、院内ICを出たのが10:12。宇佐神宮には20分ほどで着いた。

たまたま神宮の無料駐車場に車を駐めたところが、神宮への勅使が通る勅使街道脇で、勅使専用の呉橋⑧も見ることが出来た。

宇佐神宮が、ほかの神社とは異なり、勅使専用の門や橋があるところなど、古代からいかに朝廷から厚く信仰されていたかが分かる。

道鏡事件解決の鍵となった神社でもあるし、また全国4万社とも言われる八幡宮の総本宮でもある。今日ようやく参拝がかなって長年の宿題を提出できた思いだ。

道鏡事件解決の鍵となった神社でもあるし、また全国4万社とも言われる八幡宮の総本宮でもある。今日ようやく参拝がかなって長年の宿題を提出できた思いだ。

神宮の上宮本殿⑨は、正月の初詣の準備か、工事でやや慌ただしい感じだった。参拝を済ませて表参道を出ると11:30である。どこかで昼食をと考えながら歩いていると、「大分名物とり天、大分名物だんご汁、宇佐名物あみご飯」をセットにしたとの表示が目に入った。よし!これにしよう! 配膳されると⑩、まず汁物の「だんご汁」を食べてみたが、

どうやら「だんご」とは、名古屋のきしめんに似た、平べったく伸ばした小麦粉の麺のことを言うらしい。名古屋の味噌煮込みうどんにも似てなかなか美味しかった。あみご飯、とり天も旨く、満足して駐車場に向かい、車に乗り込んだのが12:30。これから熊本の田原坂に立ち寄ってから鹿児島へ向かわねばならない。

どうやら「だんご」とは、名古屋のきしめんに似た、平べったく伸ばした小麦粉の麺のことを言うらしい。名古屋の味噌煮込みうどんにも似てなかなか美味しかった。あみご飯、とり天も旨く、満足して駐車場に向かい、車に乗り込んだのが12:30。これから熊本の田原坂に立ち寄ってから鹿児島へ向かわねばならない。

ここ宇佐市から田原坂へは、高速道路を使うルートも、福岡県久留米を経由してかなり遠回りすることになるので、一般道で行くことにして進んで行ったが、九州山地を横切ることになるので、次第に高度が上がってくると、車のカーナビが古いこともあるのか「この先、チェーン規制があるかもしれません。」とか恐ろしいことを言ってくる。 本当にチェーン規制のようなことになったら引き返すしかない、と思いながら進んでいった。

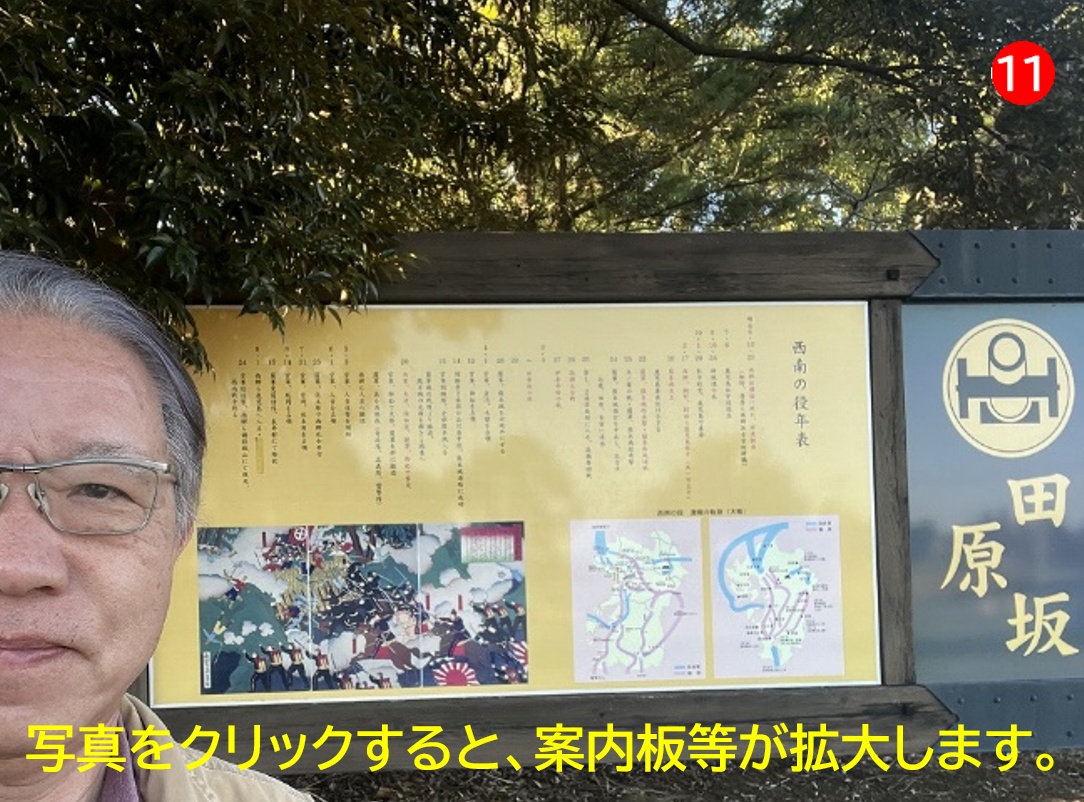

結局、チェーン規制に会うこともなく、田原坂の「西南戦争資料館」に15:30に着くことが出来た。

「田原坂」は、今の若い人の感覚はどうか知らないが、筆者(昭和34年生)ぐらいから上の世代の鹿児島人にとっては、忘れることのできない地名である。

征韓論(正しくは、遣韓論)の政策論争に敗れた西郷隆盛が、自身に対する刺客が政府から送られてきたとする説に端を発して弟子たちが政府糾弾に沸騰したことで、軍を率いて政府と内戦状態になった(西南戦争)時の、最大の激戦地が田原坂なのである。政府軍の要職にも薩摩人が多くいて、場合によっては、親兄弟で戦うことになった家族もあったと伝えられる。

「田原坂」は、今の若い人の感覚はどうか知らないが、筆者(昭和34年生)ぐらいから上の世代の鹿児島人にとっては、忘れることのできない地名である。

征韓論(正しくは、遣韓論)の政策論争に敗れた西郷隆盛が、自身に対する刺客が政府から送られてきたとする説に端を発して弟子たちが政府糾弾に沸騰したことで、軍を率いて政府と内戦状態になった(西南戦争)時の、最大の激戦地が田原坂なのである。政府軍の要職にも薩摩人が多くいて、場合によっては、親兄弟で戦うことになった家族もあったと伝えられる。

筆者が高校を卒業して上京し、最初に居候した大正生まれの伯父の家で、伯父が酒に酔うたびに、田原坂の民謡「雨は降る降~る、人馬は濡れ~る」と唸っていたのを思い出す。歌詞も細部ではいろいろなパターンがあるようだが、昭和30年代には三橋美智也や美空ひばりなども歌っていて、全国的に有名な歌になっていたようだ。 今日田原坂を訪ねられて、これも長年提出できなかった宿題を済ませることが出来た思いだ。資料館を16:00過ぎに出て、植木ICから九州道に入り、鹿児島市内のビジネスHにチェックインしたのが19:00少し前。

翌21日は、朝から事前に連絡していた不動産屋に行って、これも事前にネットで目星を付けていた物件を見せてもらった。最初に見せてもらった物件は、鹿児島市内の高台の地域にある物件で、賃料も安く、それ以上に桜島が良く見える所が気に入ったが、もうひとつ市内の物件も見せてもらい、やはり最初に見せてもらった物件に決めることにした。 家探しも2日ぐらいを予定していたのだが、半日で終わり、23日の用事を済ませる以外、残りの時間がかなりある。24日の志布志港からのカーフェリーを予約するつもりだったが、空きがなく早くて25日しか予約できなかったので、23日午前は用事があるとしても、今日21日の午後、22日終日、23日午後、24日終日は全くフリーで時間がありすぎる。県内の気になるところを訪問するしかない。

とりあえず、今日21日の午後は、知覧に行ってみることにした。

そのほか、天照大神が地上に遣わした瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を祀る新田神社や霧島神宮などを参拝し、県立図書館で調べ物をして時間を過ごしたが、そのあたりは関連していることでもあるので、別途報告したい。

そのほか、天照大神が地上に遣わした瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を祀る新田神社や霧島神宮などを参拝し、県立図書館で調べ物をして時間を過ごしたが、そのあたりは関連していることでもあるので、別途報告したい。

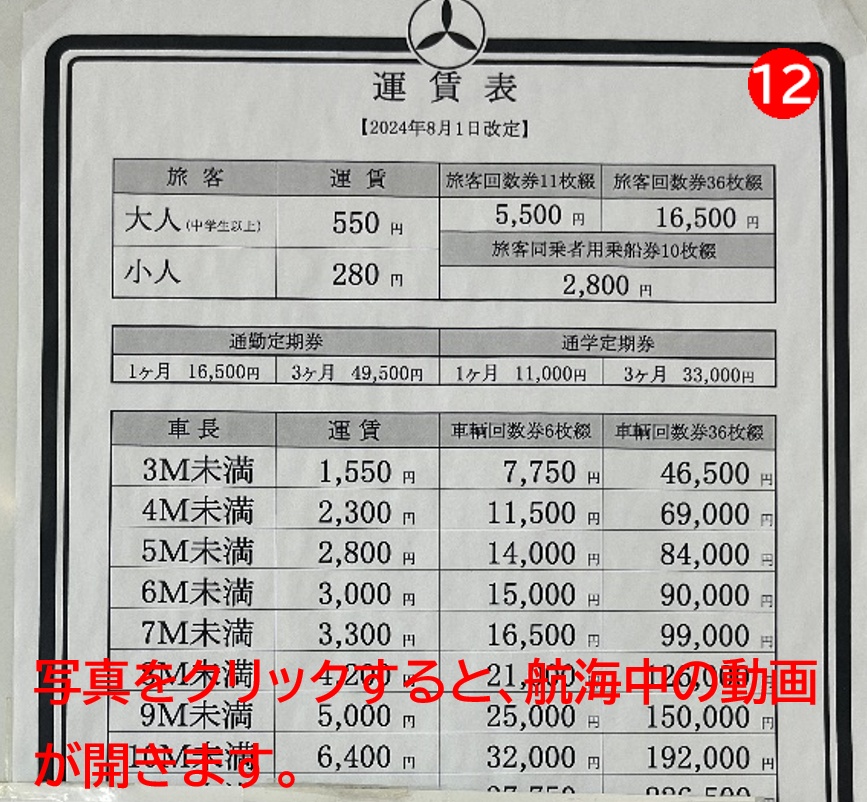

12月25日小型車両1台2,300円で大隅半島へ鴨池・垂水フェリー⑫で鹿児島湾を渡り、祖父母・両親の墓参りをして、志布志港へ向かった。

大阪南港へ向かう「さんふらわあ」に乗る為である。前回は10年余り前に往復の航路を夫婦で帰省した時に使ったのだが、久しぶりに乗船するのが、とても楽しみだ。

乗ってみると、バイキング形式の夕食を焼酎をのみながら愉しみ、いつもは手に取ることはないのだが、25日ということで、クリスマスに因んだスイーツ⑬も食べ、とても楽しいひと時だった。

大阪南港へ向かう「さんふらわあ」に乗る為である。前回は10年余り前に往復の航路を夫婦で帰省した時に使ったのだが、久しぶりに乗船するのが、とても楽しみだ。

乗ってみると、バイキング形式の夕食を焼酎をのみながら愉しみ、いつもは手に取ることはないのだが、25日ということで、クリスマスに因んだスイーツ⑬も食べ、とても楽しいひと時だった。

大阪港には、予定通り朝7:40に着いた。帰りは、費用節約の意味もあり、出来るだけ高速は使わずに行こうと思っていたが、とりあえず名古屋の「母」に鹿児島の土産を渡す為に名古屋まで一般道を進んで行った。昼過ぎに名古屋の施設に着き、鹿児島の菓子等を届けて、帰路に着いた。 出来るだけ一般道をと思い、愛知県内は23号線を、静岡県内は1号線を進んで島田市ぐらいまで進むと、さすがに暗くなってきたので、高速を使うことにして、青梅ICまで約2時間。所沢の自宅には21:00頃に帰り着くことが出来た。

筑波登山の記録 (2024.12.10)

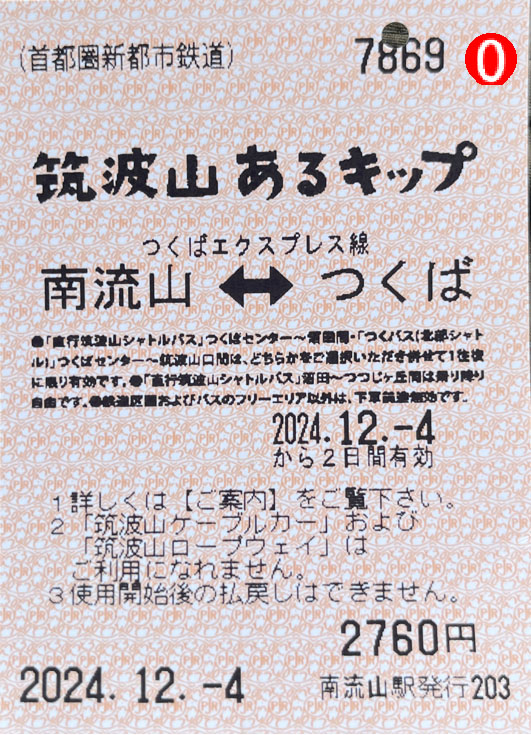

今、12月4日朝7:12 武蔵野線の南流山に来ている。

関東に居る間の登山の最後の宿題、つくば登山を実行するためだ。

関東に居る間の登山の最後の宿題、つくば登山を実行するためだ。

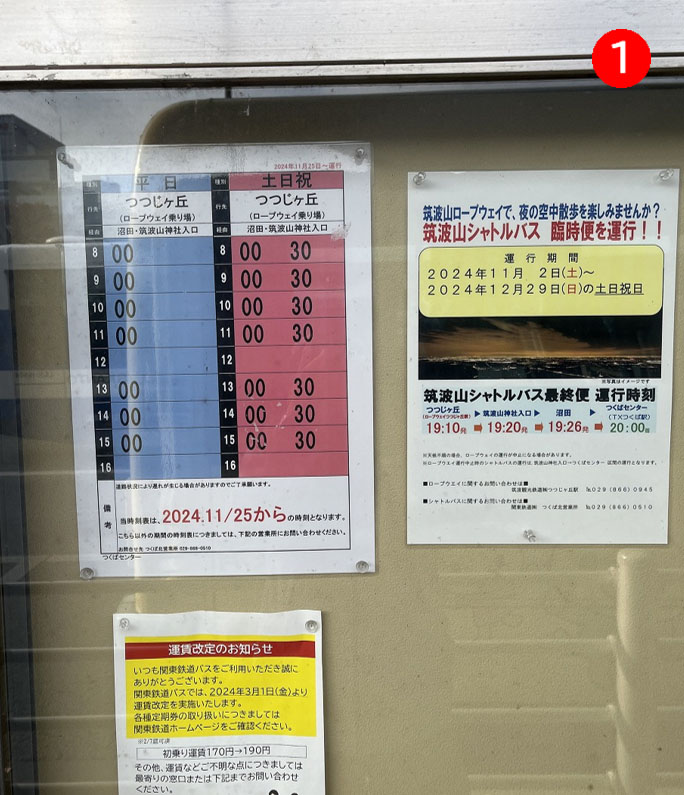

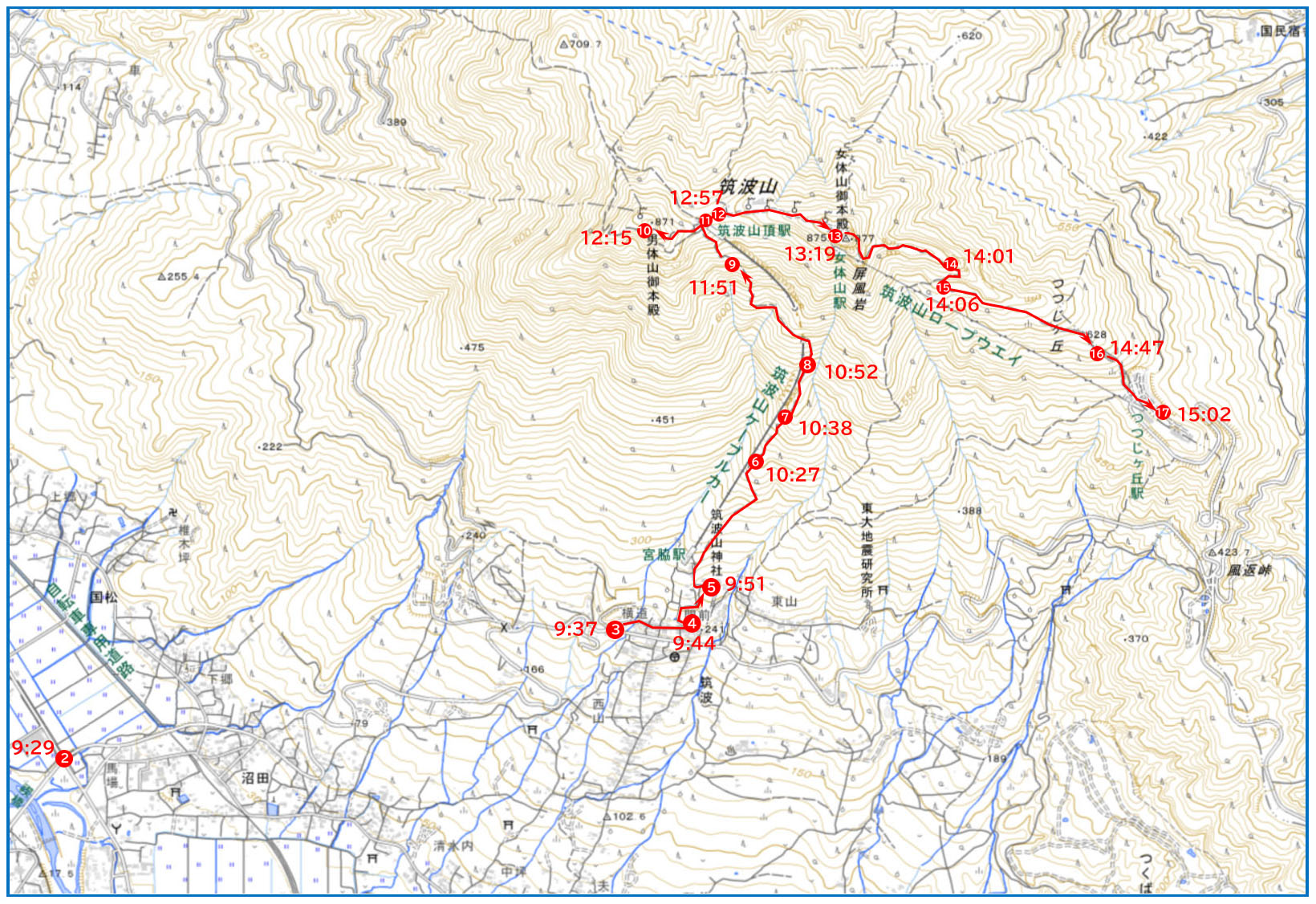

つくばエキスプレス南流山駅で、フリー切符(0)を購入。電車は順調で8:30には「つくば」駅に着いたのだが、登山道がある「筑波山神社」へ行くバスは、なんと今の時季の平日は、1時間に1本である①。つくば駅でバスを30分待つことになった。

先週登った神奈川の大山では、登山道までもっとバスの本数が多かったが、ここは人気の割にはシャトルバスの本数は多くない。後で登山道で知り合った人に聞いた話では、登山道入り口まで自家用車で来ている人も少なくないとのことである。

先週登った神奈川の大山では、登山道までもっとバスの本数が多かったが、ここは人気の割にはシャトルバスの本数は多くない。後で登山道で知り合った人に聞いた話では、登山道入り口まで自家用車で来ている人も少なくないとのことである。

土日のバスのダイヤは1時間に2本なので、今後登られる方は、十分お気を付けいただきたい。しかも、今の時季のダイヤと夏の時季では異なるようだから、注意が必要だ。

9:00発のシャトルバスに乗って、

約30分北上して、ようやく筑波山を正面に臨む「筑波山入口」の交差点②に着いた。正面に筑波山の山頂が見えるが、やや霞んでいるようにも見えるのが気になる。

この後、バスは高低差200mあまりを進んで、約8分で、「筑波山神社入口」のバス停③に着いた。バス停から見える赤い大鳥居は、この神社の名物で1979(昭和54)年8月1日建立されたものである。筑波山(神社)のシンボルともなっており、麓からも見える巨大さが特徴で、柱間15m、全高17m、笠木25m、柱径1.5mあるという。

約30分北上して、ようやく筑波山を正面に臨む「筑波山入口」の交差点②に着いた。正面に筑波山の山頂が見えるが、やや霞んでいるようにも見えるのが気になる。

この後、バスは高低差200mあまりを進んで、約8分で、「筑波山神社入口」のバス停③に着いた。バス停から見える赤い大鳥居は、この神社の名物で1979(昭和54)年8月1日建立されたものである。筑波山(神社)のシンボルともなっており、麓からも見える巨大さが特徴で、柱間15m、全高17m、笠木25m、柱径1.5mあるという。

神社にお参りしてから登山だ。と思いながら登り坂を歩いて行き、神社の境内に入ったのかなという石段を登っていくと、

若武者の銅像④があった。銘を読むと「藤田小四郎」とある。

幕末、水戸の烈公・徳川斉昭の腹心として名を挙げ、水戸藩のみならず全国の尊王攘夷思想をリードした「藤田東湖」の四男として生まれ、水戸天狗党の首領として活動した人物である。幕府の大老・井伊直弼による横浜開港に反対して筑波山にて挙兵したが、捕縛されて24歳で処刑された。なるほど、筑波山あるいは地元茨城県には縁のある人物だ。

若武者の銅像④があった。銘を読むと「藤田小四郎」とある。

幕末、水戸の烈公・徳川斉昭の腹心として名を挙げ、水戸藩のみならず全国の尊王攘夷思想をリードした「藤田東湖」の四男として生まれ、水戸天狗党の首領として活動した人物である。幕府の大老・井伊直弼による横浜開港に反対して筑波山にて挙兵したが、捕縛されて24歳で処刑された。なるほど、筑波山あるいは地元茨城県には縁のある人物だ。

筑波山神社⑤に登山の安全を祈願してお参りするとともに、まもなく中古車を買って、近く転居予定の鹿児島へ行く予定なので、久しぶりに交通安全のお守りも購入した。 そして、いよいよ山登りだ。登山道を歩いていて感じることは、この山は、大きな石が多いということだ。くわえて、登山道に地中から現れている木の根も実に太い。 当初は緩やかで楽な登山道かな?と思って来たが、先週登った神奈川の大山より険しい所もある感じだ。それでも、結構年配の方々も登って来られる。やはり、昔から多くの人に愛されている山であることの証だろう。 登山道を30分ほど登ると、円柱の不思議な石碑⑥が建っている。周りに案内版も何もない。地図等で確認すると、ここが「桜塚」ということらしいが、この石柱が桜塚の石柱ということでもないらしい。

「桜塚」の名称は、この辺りに昔から桜の木が多く、男女の出会いを願い、麓から小石を携えて登り、桜の木の根本に置く風習があったという。その積まれた小石の山から桜塚と呼ばれるようになったという説がある。いずれにしてもこの石柱とは関係がなさそうに見える。

「桜塚」の名称は、この辺りに昔から桜の木が多く、男女の出会いを願い、麓から小石を携えて登り、桜の木の根本に置く風習があったという。その積まれた小石の山から桜塚と呼ばれるようになったという説がある。いずれにしてもこの石柱とは関係がなさそうに見える。

ちなみにこの石柱から上は、「国定公園特別保護地区」に指定されているとのことである。

ここの高度が400mぐらいで、まだ400m以上登らねばならない。筑波山神社が250mぐらいなので、まだ150mぐらいしか登っていない。まだまだ、先は長い。10分ほど登っていくと、また岩の多い登山道になってきた⑦。さらに10分ほど進むと、休憩小屋があった。

「MINANO HUT」とあるから、日本語で「みなの小屋」⑧である。

ちょっと休んでいると、小さなせせらぎの音も聞こえてくる。とすると、百人一首にも選ばれている陽成院の「つくばねの峰よりおつる みなの川 恋ぞつもりて 淵となりける」が思い出される。やはり「みなの小屋」の「みなの」とは、この歌の「男女(みなの)川」から名付けられているのであろうことが分かる。

そうだとすると、先ほどの円筒形の石柱に融という文字も確認できたので、陽成院が17歳で退位させられた時の左大臣が源融(河原左大臣)であったことから、

ここの高度が400mぐらいで、まだ400m以上登らねばならない。筑波山神社が250mぐらいなので、まだ150mぐらいしか登っていない。まだまだ、先は長い。10分ほど登っていくと、また岩の多い登山道になってきた⑦。さらに10分ほど進むと、休憩小屋があった。

「MINANO HUT」とあるから、日本語で「みなの小屋」⑧である。

ちょっと休んでいると、小さなせせらぎの音も聞こえてくる。とすると、百人一首にも選ばれている陽成院の「つくばねの峰よりおつる みなの川 恋ぞつもりて 淵となりける」が思い出される。やはり「みなの小屋」の「みなの」とは、この歌の「男女(みなの)川」から名付けられているのであろうことが分かる。

そうだとすると、先ほどの円筒形の石柱に融という文字も確認できたので、陽成院が17歳で退位させられた時の左大臣が源融(河原左大臣)であったことから、 もしかしたら、あの円柱の石碑には陽成院に関係することが刻まれていたのでは?とも思えてきた。勝手な想像だが、そんなことを考えながら、この小屋からまだ高低差300m登らなければならないので、少しの休憩で登山を再開した。

もしかしたら、あの円柱の石碑には陽成院に関係することが刻まれていたのでは?とも思えてきた。勝手な想像だが、そんなことを考えながら、この小屋からまだ高低差300m登らなければならないので、少しの休憩で登山を再開した。

小休憩のあと、1時間ほど登って、木の枝の隙間から山頂らしき影も見えてきた⑨。

でも、まだまだ険しい感じだ。切り立った岩影も見えている。

そうこうして12:00ちょうどぐらいに男体山と女体山の山頂に挟まれた広場(平地)の「御幸ヶ原」に着いた。

でも、まだまだ険しい感じだ。切り立った岩影も見えている。

そうこうして12:00ちょうどぐらいに男体山と女体山の山頂に挟まれた広場(平地)の「御幸ヶ原」に着いた。

トイレを済ませて、そこから男体山山頂を目指して、結構険しい登山道を登ること10分あまり、ようやく山頂に着いた⑩。この登山道では、ケーブルカーで「筑波山頂駅」まで登ってきて、そこから山頂を目指す人も少なくないので、どう見ても登山の服装ではないな、という人も多く見かける。

残念ながら見晴らしは今ひとつだ。関東平野は一面靄っている。

天気が良ければ、富士山も浅間山も遠望できるはずだが、まったく見えない。眺めが良くないのでは長居しても始まらない。

山頂のご本殿にお参りして下山しようとすると、木の枝に多くの「おみくじ」が括りつけられている。今日は平日で開いていないが、どうやら、土日は山頂の社務所も開いていて「おみくじ」を売っているのであろうと思えた。

残念ながら見晴らしは今ひとつだ。関東平野は一面靄っている。

天気が良ければ、富士山も浅間山も遠望できるはずだが、まったく見えない。眺めが良くないのでは長居しても始まらない。

山頂のご本殿にお参りして下山しようとすると、木の枝に多くの「おみくじ」が括りつけられている。今日は平日で開いていないが、どうやら、土日は山頂の社務所も開いていて「おみくじ」を売っているのであろうと思えた。

御幸ヶ原まで下りて、ベンチで家から持参した野菜の煮物を食べて昼食休憩。昼食を摂りながら目の前(北の方角)の遠くを見ると、北側は、南西側ほど霞んでいない。

真壁町あるいは桜川市は良く見えている⑪。

15分ほど昼食休憩したあと女体山(筑波山の最高峰がある。)方向へ歩いて行くと、岩は多いものの、

真壁町あるいは桜川市は良く見えている⑪。

15分ほど昼食休憩したあと女体山(筑波山の最高峰がある。)方向へ歩いて行くと、岩は多いものの、 男体山へ登る登山道よりは緩やかに見える⑫。

そのようなことから、私見だが男体山、女体山の名称が付いたのかとも思える。

この男体山、女体山の名称もいつから名付けられたか不明とのことで、そもそも筑波山が信仰の対象となったのも、いつからか不明とのことである。今、言われているのは、関東地方に人が住み始めた時から信仰の対象となったのであろうとのことである。

男体山へ登る登山道よりは緩やかに見える⑫。

そのようなことから、私見だが男体山、女体山の名称が付いたのかとも思える。

この男体山、女体山の名称もいつから名付けられたか不明とのことで、そもそも筑波山が信仰の対象となったのも、いつからか不明とのことである。今、言われているのは、関東地方に人が住み始めた時から信仰の対象となったのであろうとのことである。

ま、とにかく筑波山の最高峰には登って帰らねばと思い女体山へ登ることとした。概ね緩やかな女体山への登山道を15分ほど登っていくと、次第に大きな岩が増えてきた。 先週登った神奈川の大山より、ここの方が岩が多い感じがする。「せきれい石」などを過ぎて、ようやく女体山山頂(すなわち筑波山山頂877m)に着いた⑬。

やはり今日の眺めは今一つである。

やはり今日の眺めは今一つである。

それでは長居は無用だ。つつじヶ丘のバス停まで下山して、さっさと帰ろうと思いながら下山するのだが、山頂近くの参道はゴツゴツした岩が多く、

両手を使って身体を支えながらでなければ降りられないような登山道だった。やはり軍手を持ってきたのは正解だった。ようやく普通に歩ける道に来て、下山を始めて30分あまり進んだところに、標識の立っている岩が見えた。「母の胎内くぐり」⑭と言われている岩である。

安全であるとは理解していても、なるほど大きな岩に押しつぶされるのでは?との恐怖心も湧いてくるスリルある岩であった。このような岩場を通るのは、もしかしたら昔、

両手を使って身体を支えながらでなければ降りられないような登山道だった。やはり軍手を持ってきたのは正解だった。ようやく普通に歩ける道に来て、下山を始めて30分あまり進んだところに、標識の立っている岩が見えた。「母の胎内くぐり」⑭と言われている岩である。

安全であるとは理解していても、なるほど大きな岩に押しつぶされるのでは?との恐怖心も湧いてくるスリルある岩であった。このような岩場を通るのは、もしかしたら昔、 名古屋に住んでいた頃、三重県の御在所岳を登った時以来かもしれない。御在所岳も忘れることのできない奇岩・岩場が多い山だった。

名古屋に住んでいた頃、三重県の御在所岳を登った時以来かもしれない。御在所岳も忘れることのできない奇岩・岩場が多い山だった。

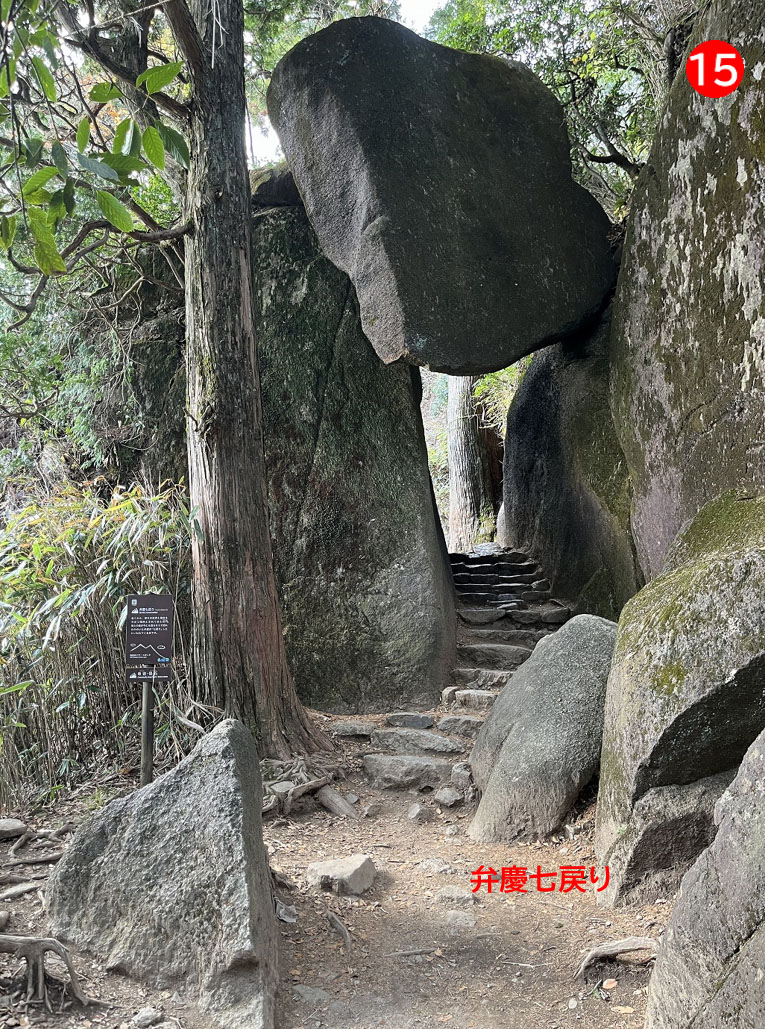

さらに少し進むと「弁慶七戻り」⑮と言われている岩が現れた。昔、武蔵坊弁慶が、奥州平泉へ義経に従い頼朝の追手から逃れる途中にでも寄ったのか? でも、安宅の関の歌舞伎の演目にもあるように、義経一行は北陸道を通って平泉へ行ったのではなかったのか?

あぁ、そうか! 最初に平泉から鎌倉に来る途中に寄ったのか! 一体いつ弁慶がここ常陸の国を通ったのだろう? などと野暮なことを考えながら岩をくぐったが、弁慶は、この今にも落ちそうな岩をみて、7回後ずさりしたという伝説が伝わる。

「弁慶七戻り」を後にして割合緩やかな下山道を40分ほど進んで行くと、つつじヶ丘の駐車場も眼下に見える「つつじヶ丘高原」⑯に着いた。あともう少しで下山も終わりだ。今の時間は14:47 。

少し安心して周りの景色を観ながら、そこで小休憩してからつつじヶ丘の駐車場に降りると⑰、なんと目の前をシャトルバスが麓方向へ通り過ぎて行った。1時間に1本しかないシャトルバスに、あと1分というところで乗り遅れた訳である。

少し安心して周りの景色を観ながら、そこで小休憩してからつつじヶ丘の駐車場に降りると⑰、なんと目の前をシャトルバスが麓方向へ通り過ぎて行った。1時間に1本しかないシャトルバスに、あと1分というところで乗り遅れた訳である。

あーあ、高原で休憩しないで、さっさと降りれば良かった!ちゃんと、ネットで時刻表を調べておくべきだった! 次の16:00の最終バスまで1時間近くも待たなければならない。そうすると、つくば駅に着くのは17:00近く。自宅に帰り着くのは19:00近いな。などと今更考えていてもしようがないから、レストランで焼き鳥をつまみに熱燗を飲んで待つことにした。

レストランはガラガラでほとんど客は居なくて静かに飲みながら時間を過ごしていたが、よく見ると窓からの眺めも良くなかなか良いレストランのようである。地図で見ても、このレストランの高度は海抜550m近くもある。 まだ高尾山の山頂に近い高さがある。

最後は、ちょっと失敗したが、とにかく今日も無事登山できて良かった。 先日の大山に続いて、関東の気になる山「つくば登山」を達成出来てほっとしている。

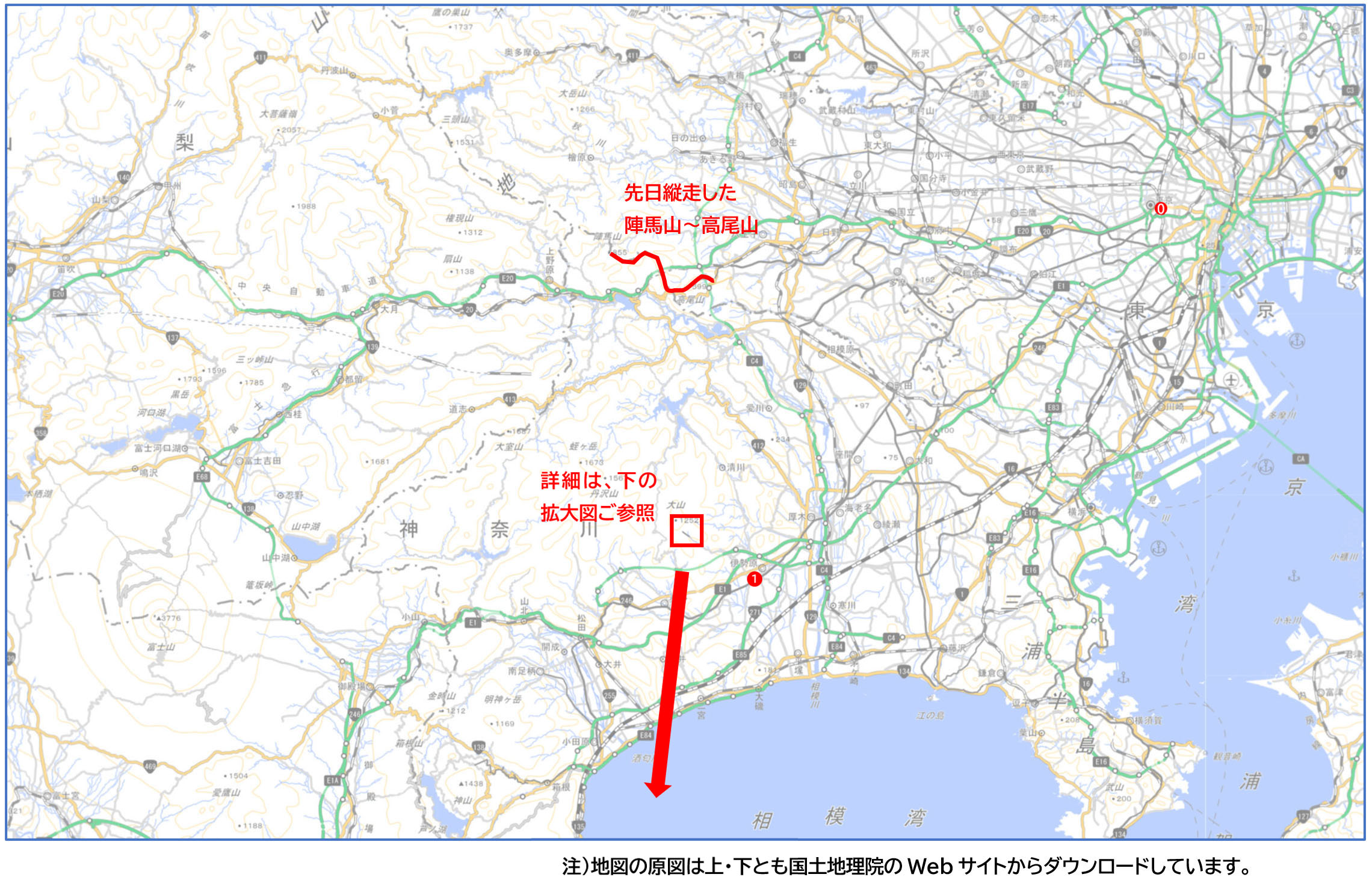

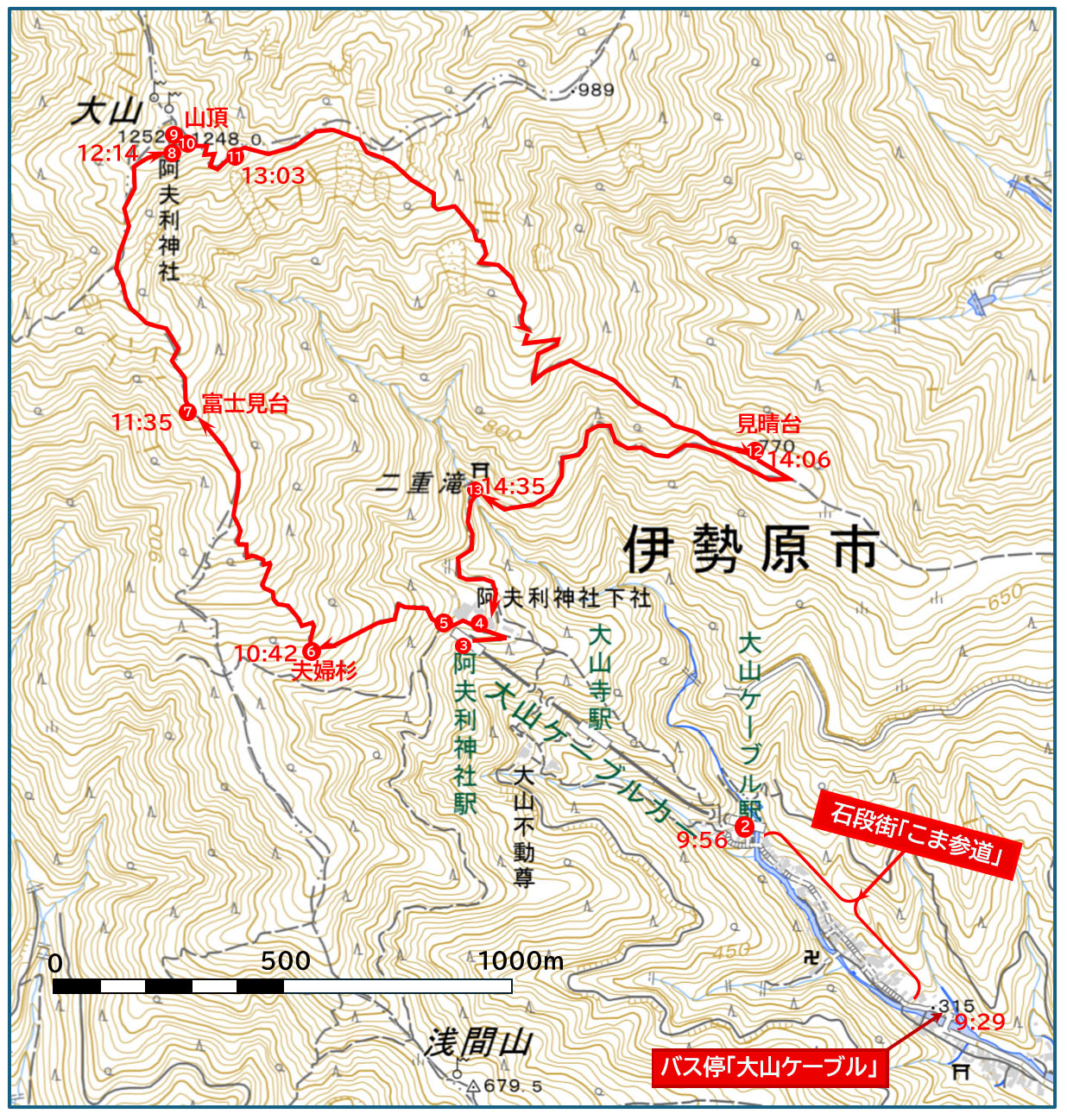

関東総鎮護の山・大山登山の記 (2024.11.28)

関東に居る間に登っておきたい山の一つが、関東の総鎮護の山とも云われる丹沢の大山である。

2024年11月24日(日)ようやく思い立って大山登山にチャレンジすることにした。

まず、自宅の最寄り駅を7:00の電車に乗り小田急・新宿駅に着いて、事前に調べておいたフリーパス(0)を購入。8:01の新宿発快速急行に乗り、伊勢原駅に8:55に着いた。

日曜日でもあるから、ある程度予想はしていたが、伊勢原駅北口の大山へ向かうバス停は、多くの人で賑わっていた①。バスは臨時便も運行しているのか、それほど待たずに乗車できた。

しかも乗客整理の警備員が自分の直前で列を切ってくれたので、

まず、自宅の最寄り駅を7:00の電車に乗り小田急・新宿駅に着いて、事前に調べておいたフリーパス(0)を購入。8:01の新宿発快速急行に乗り、伊勢原駅に8:55に着いた。

日曜日でもあるから、ある程度予想はしていたが、伊勢原駅北口の大山へ向かうバス停は、多くの人で賑わっていた①。バスは臨時便も運行しているのか、それほど待たずに乗車できた。

しかも乗客整理の警備員が自分の直前で列を切ってくれたので、 次のバスに先頭で乗ることができて、バスの座席に座ることができた。

乗車時間約25分立つことなく乗れたのは助かった。当初の計画どおりの時間で「大山ケーブル」のバス停に着くと、ここで高度315mである。残念ながら、周りを見ても紅葉の見頃には、まだまだ時間がかかりそうだ。

次のバスに先頭で乗ることができて、バスの座席に座ることができた。

乗車時間約25分立つことなく乗れたのは助かった。当初の計画どおりの時間で「大山ケーブル」のバス停に着くと、ここで高度315mである。残念ながら、周りを見ても紅葉の見頃には、まだまだ時間がかかりそうだ。

とにかくケーブルカーの駅へ急ごうと、

有名な石段街の「こま参道」を上ること約15分、ようやく「大山ケーブル駅」②に着いた。

有名な石段街の「こま参道」を上ること約15分、ようやく「大山ケーブル駅」②に着いた。 ケーブルカーの乗車賃は片道640円である。

伊勢原駅から最寄りのバス停までの神奈川中央交通のバス料金が片道370円、新宿から伊勢原までの小田急線の運賃がIC片道で607円。片道合計1,617円、往復3,234円だから、フリーパス2,520円はかなりお得である。

しかも、混雑時でも切符を買うために並ぶ必要もない。これから登られる方には、フリーパスが絶対にお奨めであることを強調しておきたい。

ケーブルカーの乗車賃は片道640円である。

伊勢原駅から最寄りのバス停までの神奈川中央交通のバス料金が片道370円、新宿から伊勢原までの小田急線の運賃がIC片道で607円。片道合計1,617円、往復3,234円だから、フリーパス2,520円はかなりお得である。

しかも、混雑時でも切符を買うために並ぶ必要もない。これから登られる方には、フリーパスが絶対にお奨めであることを強調しておきたい。

ケーブルカーに6分ほど乗車して「阿夫利神社駅」に着くと、そこは高度710mほどである。ケーブルカーの窓からは上る途中、江の島も見えたが、駅に着くと樹木に遮られて、

江の島方向は見えない。秦野市方向③のみである。

駅を出て、安全祈願に「阿夫利神社」下社方向へ歩くと多くの人で賑わっている④。服装を見ると登山の装備とは思えない人も少なくない。どうやら、ここまで来た人の3分の1程度の人のみが、

江の島方向は見えない。秦野市方向③のみである。

駅を出て、安全祈願に「阿夫利神社」下社方向へ歩くと多くの人で賑わっている④。服装を見ると登山の装備とは思えない人も少なくない。どうやら、ここまで来た人の3分の1程度の人のみが、 これから500mほど上の山頂を目指すのであろうと思えた。

参拝を済ませてから、神社脇の登山道を進むと、とても険しい石段⑤からスタートだ。感覚的には、高尾山の3割増しぐらい傾斜がキツイ登山道という感じだ。この山でも最近の関東の登山道の例にもれず、外国人の登山者が多いのには驚いた。でも、高尾山などと違って、ここでは東南アジアの人々がほとんどだ。20分ほど進んで「夫婦杉」⑥と名付けられた杉の古木に出会った。樹齢5~600年ぐらいだという。ここで高度約840mである。次のスポット「富士見台」まで高低差200mほど。

約50分登って、絶景の富士山が見えるかな?

これから500mほど上の山頂を目指すのであろうと思えた。

参拝を済ませてから、神社脇の登山道を進むと、とても険しい石段⑤からスタートだ。感覚的には、高尾山の3割増しぐらい傾斜がキツイ登山道という感じだ。この山でも最近の関東の登山道の例にもれず、外国人の登山者が多いのには驚いた。でも、高尾山などと違って、ここでは東南アジアの人々がほとんどだ。20分ほど進んで「夫婦杉」⑥と名付けられた杉の古木に出会った。樹齢5~600年ぐらいだという。ここで高度約840mである。次のスポット「富士見台」まで高低差200mほど。

約50分登って、絶景の富士山が見えるかな? と思って到着したが、残念ながら富士山頂は雲に隠れていて⑦、雪をかぶった稜線を僅かに確認できる程度だった。2週間ほど前の陣馬山登山でも、残念ながら富士山の雄姿は見られなかったので、単に実施日の選定を間違っただけなのか、それとも神様に「まだ、しばらく関東に居なさい」と言われている証なのか?少々悩むところではある。

富士山は、たまたま雲に隠れていたが、

と思って到着したが、残念ながら富士山頂は雲に隠れていて⑦、雪をかぶった稜線を僅かに確認できる程度だった。2週間ほど前の陣馬山登山でも、残念ながら富士山の雄姿は見られなかったので、単に実施日の選定を間違っただけなのか、それとも神様に「まだ、しばらく関東に居なさい」と言われている証なのか?少々悩むところではある。

富士山は、たまたま雲に隠れていたが、 この大山は、本当に絶景が見える素晴らしい山だと実感できた。江戸時代から通行手形の必要もなく来れる場所で、庶民に広く信仰され「大山詣」が江戸時代のある時期ブームでもあったことは全く頷ける話である。

この大山は、本当に絶景が見える素晴らしい山だと実感できた。江戸時代から通行手形の必要もなく来れる場所で、庶民に広く信仰され「大山詣」が江戸時代のある時期ブームでもあったことは全く頷ける話である。

富士見台から40分ほど歩いて、ようやく山頂に着いた⑧。ここには、阿夫利神社の本社があるはずだが、お参りしている人の姿も見えない。

本社の社殿とみられる建物方向へ登っていくと、張り紙がしてあって、どうやら今本社の社殿は、工事予定で閉鎖中のようである。しかし、張り紙を読むと、令和4年夏に工事完成予定と書かれているのに

2年経った現在も工事が完成していないということは、工事費の高騰もあるだろうが、寄付金がなかなか集まらないのだろうか。

本社の社殿とみられる建物方向へ登っていくと、張り紙がしてあって、どうやら今本社の社殿は、工事予定で閉鎖中のようである。しかし、張り紙を読むと、令和4年夏に工事完成予定と書かれているのに

2年経った現在も工事が完成していないということは、工事費の高騰もあるだろうが、寄付金がなかなか集まらないのだろうか。 そういえば、気になることが1つあった。それは、山頂のトイレを利用する際、チップ用の募金箱にチップを入れる人が殆どいなかったことである。高尾山でも富士山でもトイレ利用の際は、

100円程度のチップを募金するのは基本的なマナーになっているが、ここでは殆どの人が入れていなかったことは少々がっかりした。世相を反映して皆余裕がないのか?

そういえば、気になることが1つあった。それは、山頂のトイレを利用する際、チップ用の募金箱にチップを入れる人が殆どいなかったことである。高尾山でも富士山でもトイレ利用の際は、

100円程度のチップを募金するのは基本的なマナーになっているが、ここでは殆どの人が入れていなかったことは少々がっかりした。世相を反映して皆余裕がないのか?

さらに進むと、大山山頂を示す標柱前には、約30人の行列ができていた。昔、富士山の剣が峰に登った時、「日本最高峰3,776米」と書かれた標柱の前で、多くの人の行列の中、他の登山者に写真を撮ってもらったことを思い出す。ここ大山では、そこまで時間を使う必要もないか、と思って、脇から撮った写真が⑨である。 とにかく人が多い。

昼食を食べるテーブルを探していたが、ようやくただ座るだけのべンチの空きが見つかった。今回は、湯沸かしの為の登山用のバーナーも持ってきていない。

昼食を食べるテーブルを探していたが、ようやくただ座るだけのべンチの空きが見つかった。今回は、湯沸かしの為の登山用のバーナーも持ってきていない。 家から持ってきた野菜の煮物を食べるだけなので、座るスペースと脇に少しあれば十分だ。

30分ほど昼食休憩して、下山を始めると、眼前に広がる絶景にしばしば足を止めることになった。江の島から東京湾(横浜方向)まで実によく見える⑩。

家から持ってきた野菜の煮物を食べるだけなので、座るスペースと脇に少しあれば十分だ。

30分ほど昼食休憩して、下山を始めると、眼前に広がる絶景にしばしば足を止めることになった。江の島から東京湾(横浜方向)まで実によく見える⑩。

また、下山道の道の整備状況が実によく整っている⑪のが、とても嬉しくなった。登りの登山道に比べて、下山(こちらのルートからは登山道だが・・)の木道が実によく整えられている。

この時季の日の落ち方は、とても速いのは分かっているので、昼を過ぎたら下山を急がねばと思い、どんどん進んでいったつもりだったが、なかなか早くはならない。山頂から1時間余りの下山で、ようやく見晴台⑫に着いた。結局、標準的所要時間と同じである。

見晴台と名付けられているので、もう少し見晴らしがいいのか、と期待していたが、湘南方面は木の枝で眺望が遮られ、見晴らしは必ずしも良くなかった。見える方向は東京都心方向のみである。東京方向を向くと、筑波山と思える山影も見えたので、確かにこの山からの眺望は絶景だと思える。

関東に住んで40数年、今までこの景色を知らなかったことは、とても残念だったと感じた瞬間だった。見晴台を過ぎて30分ほど行くと、国土地理院の地図でも表記されている二重滝「二重社」⑬である。戦前は特に、大工・鳶・左官等の建設に関わる職人の尊崇を集めた社であったと伝えられる。

関東に住んで40数年、今までこの景色を知らなかったことは、とても残念だったと感じた瞬間だった。見晴台を過ぎて30分ほど行くと、国土地理院の地図でも表記されている二重滝「二重社」⑬である。戦前は特に、大工・鳶・左官等の建設に関わる職人の尊崇を集めた社であったと伝えられる。

二重滝を後にして、10分ほどで阿夫利神社の下社に戻ってきたが、見晴台から二重滝へ進む下山の途中でも、この15:00近い時間で登ってくる人が少なくないことに驚いたが、途中思い切って若い人に、「どこまで行くのですか?」と尋ねてみて、 「見晴台まで」と答えた高校生ぐらいの若者に出会って、彼らの下山時の薄暗いはずの状況に心配するには及ばないことに安心するとともに、この山は地域で愛されている山なのだな!と改めて感じて嬉しくなった。

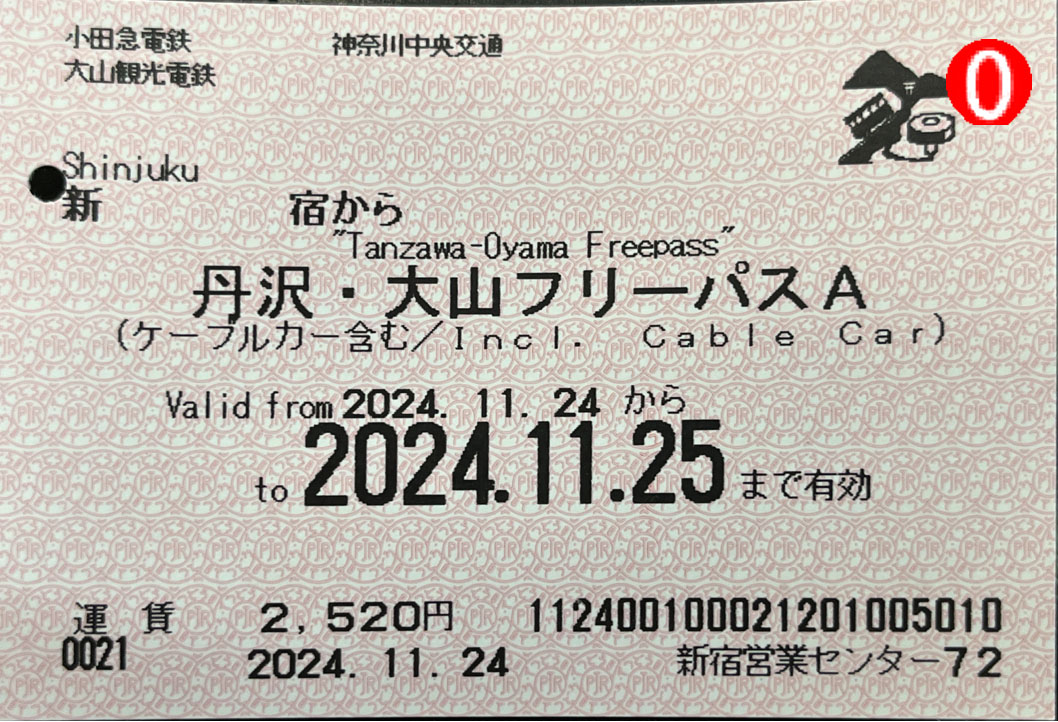

陣馬山~高尾山縦走 (2024.11.15)

自宅近くの散歩で、ほぼ毎日7km程度を歩いているのは、下の記事「散策追加ルート」で紹介したとおりだが、たまには、もっと本格的に運動をしてみたいと考えていると、昔、40歳ぐらいの時に一度だけ実施した陣馬山~高尾山の縦走を久しぶりに実施してみたくなった。

天気予報をみると、11月13日ぐらいで実施するのが良かったのだが、都合により本日14日実施することになった。自宅の最寄り駅を7:00の電車に乗り、スタート地点・JR中央線の藤野駅に着いたのは8:21である。

本当は、もう少し早い電車で来れば、「陣馬山登山口」まで駅からバス(所要時間5分)も通っていたのだが、しばらくバスも無いので、歩いて行くしかない。

天気予報をみると、11月13日ぐらいで実施するのが良かったのだが、都合により本日14日実施することになった。自宅の最寄り駅を7:00の電車に乗り、スタート地点・JR中央線の藤野駅に着いたのは8:21である。

本当は、もう少し早い電車で来れば、「陣馬山登山口」まで駅からバス(所要時間5分)も通っていたのだが、しばらくバスも無いので、歩いて行くしかない。 約30分ほとんど下り気味の道を歩いて陣馬山登山口①についた。正直なところこれから登山をするのに、下りの道はその分だけ登りの道が増えるので、あまり歓迎するところではない。

約30分ほとんど下り気味の道を歩いて陣馬山登山口①についた。正直なところこれから登山をするのに、下りの道はその分だけ登りの道が増えるので、あまり歓迎するところではない。

登山道は、尾根道に到達するまでは道の脇に普通の民家や墓地②等もあり、あまり登山道という感じではなかった。そうこうしながら登っていくと、10:00過ぎぐらいに尾根道に着いた。尾根道なので割合平たんかと思っていたが、そうでもなかった。 尾根道に入った所の高度は約531mである。陣馬山は855mであるので、あと2kmほどで320m登らねばならない。けっこうキツイ登りの道もあったが、どうにか11:00少し前に陣馬山頂③に到達できた。 山頂に到達して、いろいろ説明書きを読むと、

「陣馬山」の名前の由来は、戦国時代に北条と武田が対陣したところであったことから「陣張山」と言われていたものが、後に「陣馬山」あるいは「陣場山」と呼ばれるようになったとのことである。

ここで、家から持ってきた野菜の煮物で昼食をとり、約30分休憩してから高尾山に向かって進むことにした。

「陣馬山」の名前の由来は、戦国時代に北条と武田が対陣したところであったことから「陣張山」と言われていたものが、後に「陣馬山」あるいは「陣場山」と呼ばれるようになったとのことである。

ここで、家から持ってきた野菜の煮物で昼食をとり、約30分休憩してから高尾山に向かって進むことにした。 本来なら綺麗な富士山の写真もお見せしたかったのだか、残念ながら富士山は見えない。やはり昨日来るべきだったかな!

今更そんなことを言っても始まらないので、高尾山へ続く尾根道を進んでいくと、40分ほどで明王峠である。

本来なら綺麗な富士山の写真もお見せしたかったのだか、残念ながら富士山は見えない。やはり昨日来るべきだったかな!

今更そんなことを言っても始まらないので、高尾山へ続く尾根道を進んでいくと、40分ほどで明王峠である。

そこの標識④を見て、ちょっと驚いた。というのは「景信山」は「ケイシンザン」と音読みしていたのだが、実際は「かげのぶやま」と読むのが正しい、とのことである。 先ほど陣馬山が戦国武将にちなんだ名称だとの説明を読んだ後なので、もしかしたら「上杉景虎」と「武田晴信」に因んだ名称ではないのか?との妄想も進んでいくばかりである。

やはり朝のスタートから遅れ気味であるので、「景信山」の由来は後で調べることとして先を急ぐと、なんだか多くの木が伐採されて、まるで焼き畑農業でも始めるのかな?という場所⑤に出た。よく見ると所々にモミジの苗木が植えられているので、観光の為、この辺り一帯をモミジ林にしょうと、杉の木を伐採しているものと思われた。

確かに秋になっても色の変わらない杉のみの山林では、観光受けはしないだろう、と思われた。将来綺麗なモミジの林になることを願うところだ。

やはり朝のスタートから遅れ気味であるので、「景信山」の由来は後で調べることとして先を急ぐと、なんだか多くの木が伐採されて、まるで焼き畑農業でも始めるのかな?という場所⑤に出た。よく見ると所々にモミジの苗木が植えられているので、観光の為、この辺り一帯をモミジ林にしょうと、杉の木を伐採しているものと思われた。

確かに秋になっても色の変わらない杉のみの山林では、観光受けはしないだろう、と思われた。将来綺麗なモミジの林になることを願うところだ。

さらに1時間20分ほど歩いて、ようやく「景信山」に着いた。

ちょっと、水分補給で休憩しながら、「かげのぶやま」の由来をスマホで調べると、北条氏照の重臣・横地将監景信(よこちしょうげんかげのぶ)が守護していて、狼煙台なども設置していた場所であり、それが名前の由来になったとの説が有力である。残念ながら、武将は関係していたが、謙信も信玄も関係なさそうだ。

そして、肝心の眺めも雲が多くて、あまりよくなかった。天気が良ければ、江の島や三浦半島まで見えるという。残念!⑥の景信山からの写真の山並みが高尾山方向である。

ちょっと、水分補給で休憩しながら、「かげのぶやま」の由来をスマホで調べると、北条氏照の重臣・横地将監景信(よこちしょうげんかげのぶ)が守護していて、狼煙台なども設置していた場所であり、それが名前の由来になったとの説が有力である。残念ながら、武将は関係していたが、謙信も信玄も関係なさそうだ。

そして、肝心の眺めも雲が多くて、あまりよくなかった。天気が良ければ、江の島や三浦半島まで見えるという。残念!⑥の景信山からの写真の山並みが高尾山方向である。 眺めもあまり楽しめないのでは、とにかく先を急ごう。今の季節日没も早いし、それにこのような天気では、高尾山に着くころには相当暗くなっているのではないか?とにかく先が急がれる。景信山で10分ほど休憩して、先を急ぐと40分ほどで小仏峠⑦に着いた。

この真下にあるトンネルでJR中央本線も中央高速も通っている訳である。今14:50、あと30分遅ければ、高尾山に向かうのは諦めて、「小仏バス停」へ向けて下山するのが正しい選択かもしれないが、ここは当初予定どおり何とか高尾山を目指そう。

眺めもあまり楽しめないのでは、とにかく先を急ごう。今の季節日没も早いし、それにこのような天気では、高尾山に着くころには相当暗くなっているのではないか?とにかく先が急がれる。景信山で10分ほど休憩して、先を急ぐと40分ほどで小仏峠⑦に着いた。

この真下にあるトンネルでJR中央本線も中央高速も通っている訳である。今14:50、あと30分遅ければ、高尾山に向かうのは諦めて、「小仏バス停」へ向けて下山するのが正しい選択かもしれないが、ここは当初予定どおり何とか高尾山を目指そう。

さらに30分あまり歩くと、小仏城山⑧である。

ここには茶屋(売店)もあるのだが、このような天気で来客も少ないためか、先ほど閉店したようで、店の人が静かに店じまいの準備をしていた。

今15:25。15:00で閉店なのか? 後でネットで調べてみると、冬季の営業時間は9:30または10:00~15:30となっているから、来客が少なかったので、早めに閉店したのだろう。

ここには茶屋(売店)もあるのだが、このような天気で来客も少ないためか、先ほど閉店したようで、店の人が静かに店じまいの準備をしていた。

今15:25。15:00で閉店なのか? 後でネットで調べてみると、冬季の営業時間は9:30または10:00~15:30となっているから、来客が少なかったので、早めに閉店したのだろう。

とにかく明るいうちに高尾山に到着しなければならない。本当に登ったり下ったりの連続で、高尾山頂に着く直前の登り道はキツかったが、なんとか16:30に着いた。高尾山に来たのも数年ぶりだったが、山頂の標高が書かれた看板が小さくなっているのには驚いた。5分ほどベンチに座り休憩したが、もう辺りは暗くなって来た。高尾山は、登山客も多く登山道に外灯もあるので、何とか歩けるが、ほかの山なら間違いなく道に迷うところだ。

今日は、朝家を出るのが20分ほど遅れて、更に全体の行程も予定より30~50分遅れてしまったが、スマホに入れているアプリの歩数計も4万4千歩あまり。まあ、充実した山歩きとなった。

とにかく明るいうちに高尾山に到着しなければならない。本当に登ったり下ったりの連続で、高尾山頂に着く直前の登り道はキツかったが、なんとか16:30に着いた。高尾山に来たのも数年ぶりだったが、山頂の標高が書かれた看板が小さくなっているのには驚いた。5分ほどベンチに座り休憩したが、もう辺りは暗くなって来た。高尾山は、登山客も多く登山道に外灯もあるので、何とか歩けるが、ほかの山なら間違いなく道に迷うところだ。

今日は、朝家を出るのが20分ほど遅れて、更に全体の行程も予定より30~50分遅れてしまったが、スマホに入れているアプリの歩数計も4万4千歩あまり。まあ、充実した山歩きとなった。

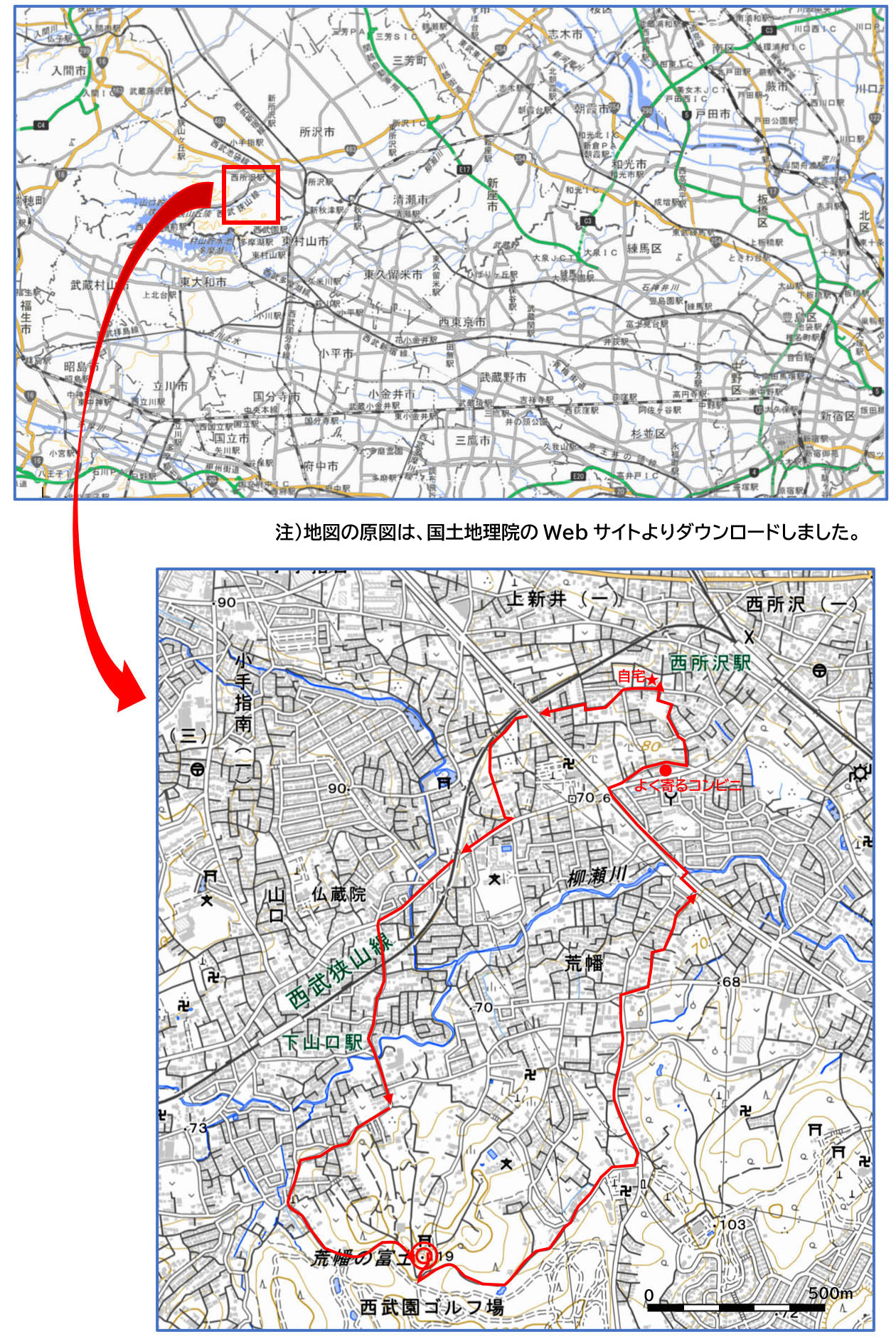

散策追加ルート (2024.11.7)

この前、荒幡富士に登る散歩ルートを、このサイトにアップした頃から、何となく、この距離では、1万歩にも足りないし、ちょっと物足りなく感じていたので、もう少しルートを長く出来ないかと考えていた。

地図を眺めながら考えていると、昔、所沢に住み始めた頃2か月に1回ぐらいお参りしていた「鳩峯八幡宮」も参拝するというアイデアが浮かんだ。鳩峯八幡さまは、その本殿も埼玉県の重要文化財に指定され、この地域でも最も歴史のある神社である。

創建は延喜21年(921年)、山城国(現在の京都府八幡市)の男山に鎮座する石清水八幡宮より分祀を受け、これを狭山丘陵の一部である現在地に祀ったことによる。社号や鎮座地の「鳩峯」は、男山の正式名・鳩ヶ峰にちなむとのことである。

この前、荒幡富士に登る散歩ルートを、このサイトにアップした頃から、何となく、この距離では、1万歩にも足りないし、ちょっと物足りなく感じていたので、もう少しルートを長く出来ないかと考えていた。

地図を眺めながら考えていると、昔、所沢に住み始めた頃2か月に1回ぐらいお参りしていた「鳩峯八幡宮」も参拝するというアイデアが浮かんだ。鳩峯八幡さまは、その本殿も埼玉県の重要文化財に指定され、この地域でも最も歴史のある神社である。

創建は延喜21年(921年)、山城国(現在の京都府八幡市)の男山に鎮座する石清水八幡宮より分祀を受け、これを狭山丘陵の一部である現在地に祀ったことによる。社号や鎮座地の「鳩峯」は、男山の正式名・鳩ヶ峰にちなむとのことである。

八幡神は、誉田別命(ほんだわけのみこと)すなわち応神天皇を指し、そして八幡神社は、その母・神功皇后すなわち気長足姫尊(きながたらしのひめみこ)や比売大神(ひめのおおかみ、いわゆる宗像三女神)を合わせて祀る神社である。 元々源氏の守り神ということもあり、関東には、八幡神社が実に多い。

その中でも、ここの鳩峯八幡は、1333(元弘3)年5月8日 群馬の太田で鎌倉幕府討幕の兵を挙げた新田義貞が5月11日に小手指が原の戦いで幕府軍を退けたあと、戦勝の祈願をした神社である。

翌5月12日、新田軍は久米川の幕府軍を撃破し、幕府軍は多摩川の分倍河原(ぶばいかわら)に後退したと伝わる。そのような由緒ある神社であるが、最近では、交通の便もあまり良くない為か、摂社である「久米水天宮」より、お参りする人が少ないぐらいである。

多くの人は、「鳩峯八幡」の由来をご存じないのであろう。

その中でも、ここの鳩峯八幡は、1333(元弘3)年5月8日 群馬の太田で鎌倉幕府討幕の兵を挙げた新田義貞が5月11日に小手指が原の戦いで幕府軍を退けたあと、戦勝の祈願をした神社である。

翌5月12日、新田軍は久米川の幕府軍を撃破し、幕府軍は多摩川の分倍河原(ぶばいかわら)に後退したと伝わる。そのような由緒ある神社であるが、最近では、交通の便もあまり良くない為か、摂社である「久米水天宮」より、お参りする人が少ないぐらいである。

多くの人は、「鳩峯八幡」の由来をご存じないのであろう。

ちなみに「水天宮」は、源平の戦い・壇ノ浦で幼くして亡くなった安徳天皇と天御中主神(あめのみなかぬしのかみ、日本神話で最初に現れる神)・高倉平中宮(建礼門院、平徳子)・二位の尼(平時子)を祀る神社で、安産や子授かりの神として江戸時代末期から盛んに信仰されてきた。 元々、九州の久留米藩主・有馬家により、久留米で祀られていた水天宮を、江戸・三田の久留米藩・江戸上屋敷に分霊を勧請したのが関東の水天宮の始まりである。

荒幡富士散策の記 (2024.10.26)

この夏、まもなく65歳になるので鹿児島に帰ろうと思って、会社を退職し家でぶらぶら過ごしていたら、なんとなく体調が宜しくないような感じになってきた。やはり会社勤めをしていた頃は、少なくとも朝夕の通勤で合計2km、その他仕事で動いて1km、合計毎日少なくとも3km程度は歩いていたと思えるのだが、それが今では1日500mも歩いていないのでは!

この夏、まもなく65歳になるので鹿児島に帰ろうと思って、会社を退職し家でぶらぶら過ごしていたら、なんとなく体調が宜しくないような感じになってきた。やはり会社勤めをしていた頃は、少なくとも朝夕の通勤で合計2km、その他仕事で動いて1km、合計毎日少なくとも3km程度は歩いていたと思えるのだが、それが今では1日500mも歩いていないのでは!

ということでは、体調も変になるのももっともなことだと思った。このままではダメだ。少なくとも毎日1万歩(6~7km)前後は歩くようにしようと思って設定したのが、昔何度か行ったことのある、自宅から2kmあまり離れている「荒幡富士」まで行って、「富士塚」に登って帰ってくるという散歩コースである。

ここのWebサイトでも何度かレポートしているが、今まで、本物の富士山にも6回登っているので、浅間神社をお祀りしている荒幡富士に行くのは良いアイデアだと思った。 出来るだけ、早朝に行くようにしているが、天気によっては午後出かけることもある。荒幡富士に着くまで32~33分、約2.8kmである。富士塚に登って、天気が良ければ、富士山を眺めることができるが、今のところ富士山を眺めることができるのは、5~7回に1回程度である。

改めて整理しておくと、富士塚(ふじづか)は、富士信仰に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚である。江戸時代には一般的に「お富士さん」などと呼ばれ、現代ではミニ富士などとも呼ばれている。由来には、富岳信仰に関連した「講」である富士講が関わっている場合が多い。ということで、東京には各地に富士塚もあり、また富士見〇〇という坂や地名が極めて多い。

小生も1978(昭和53)年に初めて東京で生活するようになった頃は、まだスモッグ有りというか、それほど都内から富士山を見ることはなかったが、平成になった頃から、高架線を走る電車からしばしば富士を眺めることが多くなった気がする。江戸時代は、江戸の町各地から富士を眺めることができたのだろうと想像できて、その荘厳な姿を見ると、やはり神様の存在を感じざるを得ない。

大正10年、高知出身で主に紀行文の文筆家として著名であった大町桂月が撰文した石碑がここ荒幡の富士塚の入口に建っているが、まさに彼が書いたように、関東一円でも、この富士塚は最大のものなのであろう。本当に地域の人々の熱情を感じられ、また自分自身、毎日ここに来られるような所に住むことになった神様の導きに感謝する思いだ。

この荒幡富士に登ると、天気が良ければ、近郊の街はともかく富士山はもとより、遠く池袋の高層建築も、スカイツリーも確認できた。遮る木の枝が無ければ、新宿の高層ビル群も、そして東京タワーも望めることは間違いない。(右の写真をクリックして、関連写真を確認いただきたい。) 荒幡富士は、高さ18mもあることから、つづら折りの登山道には、毎角ごとに1合目~9合目までの石柱も立っている。

大正10年、高知出身で主に紀行文の文筆家として著名であった大町桂月が撰文した石碑がここ荒幡の富士塚の入口に建っているが、まさに彼が書いたように、関東一円でも、この富士塚は最大のものなのであろう。本当に地域の人々の熱情を感じられ、また自分自身、毎日ここに来られるような所に住むことになった神様の導きに感謝する思いだ。

この荒幡富士に登ると、天気が良ければ、近郊の街はともかく富士山はもとより、遠く池袋の高層建築も、スカイツリーも確認できた。遮る木の枝が無ければ、新宿の高層ビル群も、そして東京タワーも望めることは間違いない。(右の写真をクリックして、関連写真を確認いただきたい。) 荒幡富士は、高さ18mもあることから、つづら折りの登山道には、毎角ごとに1合目~9合目までの石柱も立っている。

今のところは、自宅からこの山頂に来るまで息が切れることもないが、毎日登っていると将来の自分の体調管理に役立つな!と思えることだった。

今のところは、自宅からこの山頂に来るまで息が切れることもないが、毎日登っていると将来の自分の体調管理に役立つな!と思えることだった。

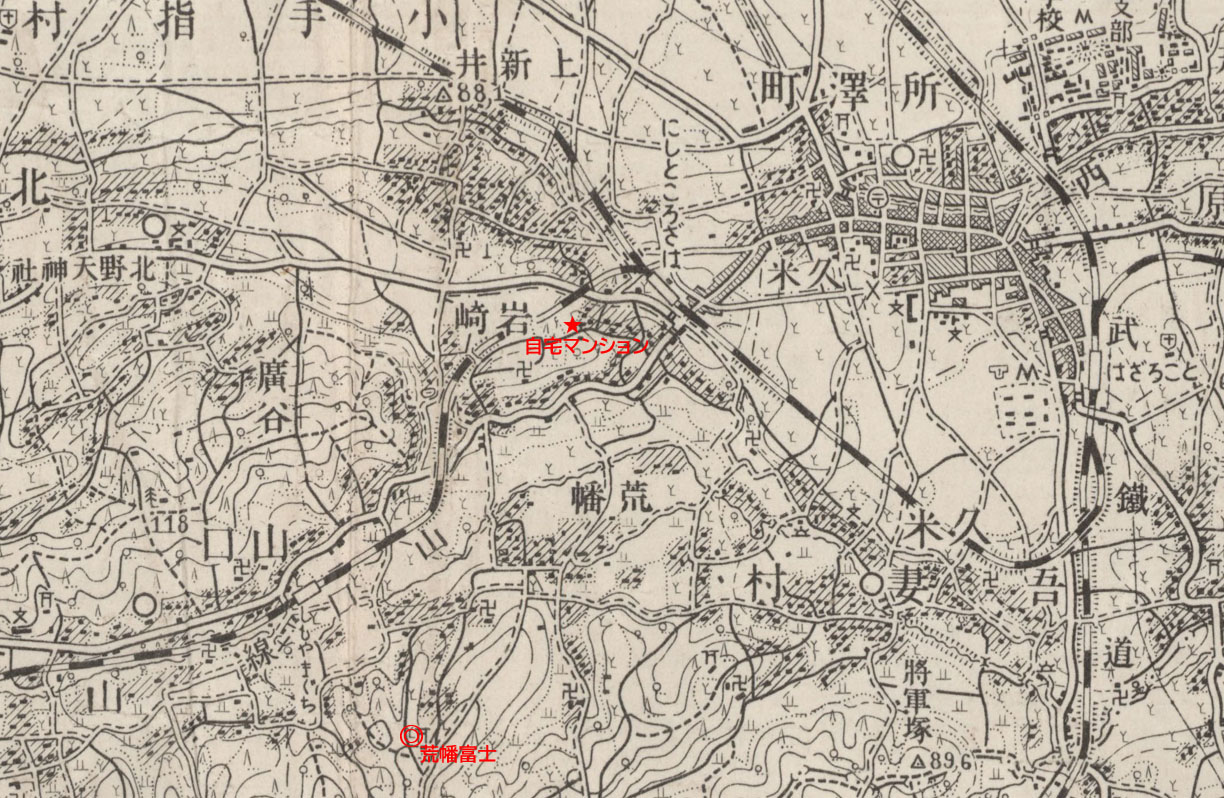

荒幡富士を後にして、浅間神社でお参りしたら、少し下り坂を下って自宅へ向かって帰るのみである。途中コンビニに寄り、軽食などを買ったりするが、そのあと急坂の丘を越えて自宅に戻る。この丘も今では周り全て住宅地だが、50年前は、まったくの山林だったことだろうと思われるようなところだ。 ちょっと古い、約90年前・昭和8年の五万分の一の地形図(左の図)を見ると、今自分が住んでいる所も、ぎりぎり山林だったようだ。周りは、桑畑も多かったことが伺える。というか、所沢市内の市街地以外のほとんどの平地が桑畑だったようだ。 近所の散策でも、ちょっと調べてみると新しい発見があって面白い。それもこれも荒幡富士への散策を始めなければ考えもしないことだった。皆さんも、近所を知るためにも、散策いかがでしょう。

米沢、小田原を訪ねて (2024.9.22)

最近、関東を後にして、鹿児島に帰ろうと思い始めて、いくつか、関東に居る間に訪ねておきたいと思った場所として、米沢が頭に浮かんだ。上杉の米沢城跡に行きたかったわけではなく

(もちろん、来たからには訪ねてみた。米沢市上杉博物館なども訪ねて、上杉鷹山公に関する書籍なども購入した。)、

僕らの年齢までの世代で大学の法学部で学んだ者にとっては、神様のような存在「我妻栄」先生の生家を訪ねることが今回の旅の主目的である。

徴兵で取られて、戦後帰還してから農業に従事しながら、中央大学の通信教育で法律の勉強をした筆者の父にとっては、我妻先生は神様のような存在だった。父の従兄たちからは、「お前の親父は農作業から帰ってきた時、風呂が沸くまでの間も、座敷に本を広げ、庭に立ったままその法律の本を読んでいた。」と、かなり後年になって聞かされたものだった。

たぶん、その時読んでいた本は、我妻先生の「民法講義」だったことだろう。残念ながら、不肖の息子は、親父の期待に背いて法曹の道には進めなかったが、子供の時から親父には、我妻先生のことは度々聞かされていた。自分の名前も、実は、我妻先生より少し年長の、高名な刑法学者にあやかって名付けたと聞かされていたので、法律を学ぶ者にとっての聖地とも言える我妻先生の記念館には、是非とも訪ねたいと思っていた。

(もちろん、来たからには訪ねてみた。米沢市上杉博物館なども訪ねて、上杉鷹山公に関する書籍なども購入した。)、

僕らの年齢までの世代で大学の法学部で学んだ者にとっては、神様のような存在「我妻栄」先生の生家を訪ねることが今回の旅の主目的である。

徴兵で取られて、戦後帰還してから農業に従事しながら、中央大学の通信教育で法律の勉強をした筆者の父にとっては、我妻先生は神様のような存在だった。父の従兄たちからは、「お前の親父は農作業から帰ってきた時、風呂が沸くまでの間も、座敷に本を広げ、庭に立ったままその法律の本を読んでいた。」と、かなり後年になって聞かされたものだった。

たぶん、その時読んでいた本は、我妻先生の「民法講義」だったことだろう。残念ながら、不肖の息子は、親父の期待に背いて法曹の道には進めなかったが、子供の時から親父には、我妻先生のことは度々聞かされていた。自分の名前も、実は、我妻先生より少し年長の、高名な刑法学者にあやかって名付けたと聞かされていたので、法律を学ぶ者にとっての聖地とも言える我妻先生の記念館には、是非とも訪ねたいと思っていた。

ようやく、30年来の念願かなって2024(本)年5月5日(日・祝)訪ねることができたという訳だ。学芸員の方の話を聞いて、やはり実際に訪ねるのと書物等で「ゆかり」を読むのとは全く違うと思ったことが2つあった。ひとつは我妻先生がカリエスを患っていらっしゃって、ずっと杖を持って歩いていらっしゃったということだ。

カリエスは正岡子規も脊髄を患っていて、結局、彼の人生を奪った難病だが、我妻先生も患っていらっしゃったということは全く知らなかった。先生の場合、足の左足? だったか、片足とのこと。一般に流布されている写真に杖を突かれている先生の写真は見たことがなかったので、驚いた。もう一つ驚いたことは、学芸員の方の説明によれば、先生は姉2人、妹2人の、5人姉弟の育ちで、女の姉妹に囲まれた1人息子として育ったとのこと。

そこで先生の父上は、自身が勤めていた旧制中学の生徒たちをよく自宅に招いて泊まらせたとのことであった。

ようやく、30年来の念願かなって2024(本)年5月5日(日・祝)訪ねることができたという訳だ。学芸員の方の話を聞いて、やはり実際に訪ねるのと書物等で「ゆかり」を読むのとは全く違うと思ったことが2つあった。ひとつは我妻先生がカリエスを患っていらっしゃって、ずっと杖を持って歩いていらっしゃったということだ。

カリエスは正岡子規も脊髄を患っていて、結局、彼の人生を奪った難病だが、我妻先生も患っていらっしゃったということは全く知らなかった。先生の場合、足の左足? だったか、片足とのこと。一般に流布されている写真に杖を突かれている先生の写真は見たことがなかったので、驚いた。もう一つ驚いたことは、学芸員の方の説明によれば、先生は姉2人、妹2人の、5人姉弟の育ちで、女の姉妹に囲まれた1人息子として育ったとのこと。

そこで先生の父上は、自身が勤めていた旧制中学の生徒たちをよく自宅に招いて泊まらせたとのことであった。

実は、この話にも驚いた。小生の父も、後妻の子として生まれ、腹違いの姉たちは、父が生まれた時に既に嫁いでおり、まったくの一人っ子として生まれ、しかも祖父は父が6歳の時に亡くなっている。 そこで、1人息子を1人で育てることになった祖母が取った行動が素晴らしい。自分の甥っ子たち(父の従兄たち)を頻繁に家に招いて、寝食させ父の兄弟のように育てたということだ。一人息子で、気弱な子供に育ってもらっては困る。 そういう思いだったのだろう。我妻先生の父上も、そういう思いで、自身の教え子たちを自宅に招いたことだろうと思われた。明治生まれの親たちの子育ての気概を教えていただいた思いだ。

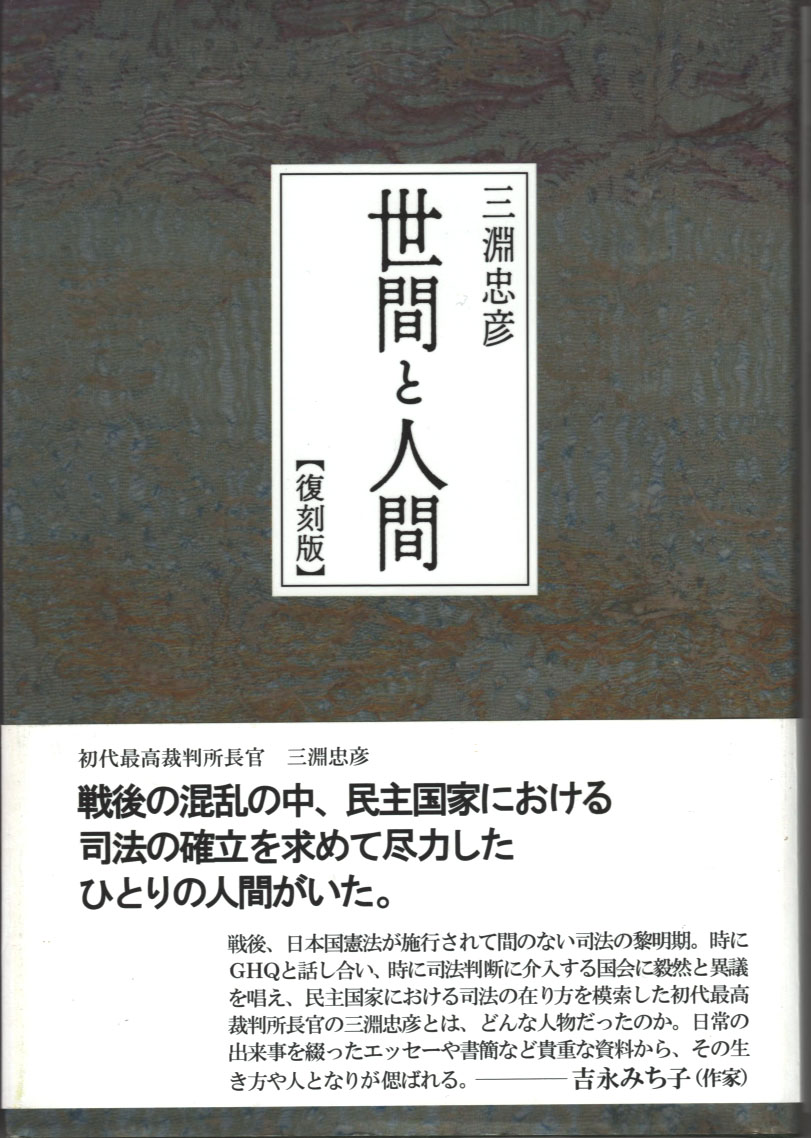

8月を過ぎて最近のNHK朝ドラに刺激を受けて、小田原を訪ねるアイデアが浮かんだ。朝ドラの主人公は日本初の女性弁護士・裁判官となった、三淵嘉子さんがモデルだが、

小生が興味があったのは、その岳父(もっとも、生前には、嫁・義父という関係ではなかった。)で、初代最高裁長官を務めた三淵忠彦氏の生きざまだった。

彼は、旧会津藩出身でしかも山形・庄内中学でも学んだという。小生の出身地・鹿児島とは浅からぬ縁もありそうだ。また、若いころは、その判決文の論理の精緻なことから「司法界の諸葛孔明」との異名も伝えられる人物である。まぁ、そんなこともあり、とりあえず小田原を訪ねることとした。

小生が興味があったのは、その岳父(もっとも、生前には、嫁・義父という関係ではなかった。)で、初代最高裁長官を務めた三淵忠彦氏の生きざまだった。

彼は、旧会津藩出身でしかも山形・庄内中学でも学んだという。小生の出身地・鹿児島とは浅からぬ縁もありそうだ。また、若いころは、その判決文の論理の精緻なことから「司法界の諸葛孔明」との異名も伝えられる人物である。まぁ、そんなこともあり、とりあえず小田原を訪ねることとした。

小田原は、数年前に東海道歩き旅で通り過ぎた所でもあり、何度か来ている街だが、細かく街を訪ねたことはない。行きつけの下北沢のスナックのママの故郷だから、ちょっと見て回ろうかという思いもあり、今回小田原散策に来たというわけだ。

9月13日(金)小田急線で小田原駅に12:00過ぎに着くと、やはりまだまだ暑い。9月の半ばなのにこんなにも暑いのかと思いつつ、旧東海道の箱根側へ小田原城の北側の道路を抜けて、板橋地区に入り、歩きながらスマホのマップで確認すると、三淵邸(甘柑荘)は間近である。

東海道から外れて、少し北側に坂を上ると、目的地に着いた。入ってみると、どうということもない、田舎の木造建築であるが、南側の海から渡ってくる風が絶え間なく心地よく吹いており、実に涼しい家屋だ。

南側・東側に広がる200㎡ぐらいの庭にある柑橘類の樹木が優しい陰を作っており、この猛暑の中でも実に優しい木陰だった。どうやら、ここと通販でしか売っていないらしい三淵忠彦氏のエッセイの復刻版「世間と人間」を記念に買って、「松永記念館」に向かった。

小田原は、数年前に東海道歩き旅で通り過ぎた所でもあり、何度か来ている街だが、細かく街を訪ねたことはない。行きつけの下北沢のスナックのママの故郷だから、ちょっと見て回ろうかという思いもあり、今回小田原散策に来たというわけだ。

9月13日(金)小田急線で小田原駅に12:00過ぎに着くと、やはりまだまだ暑い。9月の半ばなのにこんなにも暑いのかと思いつつ、旧東海道の箱根側へ小田原城の北側の道路を抜けて、板橋地区に入り、歩きながらスマホのマップで確認すると、三淵邸(甘柑荘)は間近である。

東海道から外れて、少し北側に坂を上ると、目的地に着いた。入ってみると、どうということもない、田舎の木造建築であるが、南側の海から渡ってくる風が絶え間なく心地よく吹いており、実に涼しい家屋だ。

南側・東側に広がる200㎡ぐらいの庭にある柑橘類の樹木が優しい陰を作っており、この猛暑の中でも実に優しい木陰だった。どうやら、ここと通販でしか売っていないらしい三淵忠彦氏のエッセイの復刻版「世間と人間」を記念に買って、「松永記念館」に向かった。

「松永記念館」は、「電力王」とも呼ばれた実業家・松永安左ヱ門氏が収集した美術品を一般に公開するために建てた建物等が元になって構成されている小田原市の文化施設である。美術品の展示施設だけでなく、松永翁が昭和21年に所沢から小田原に転居する際に建てられた茶室その他を備えた「老欅荘」が素晴らしい。

甘柑荘と同様に心地よい風が通り抜けて、とても涼しい民家になっている。

この建物は、国登録の有形文化財になっているとのことである。松永記念館に30分あまり滞在して、明治の元勲・山縣有朋の「古稀庵」や山縣の側近ともいえる清浦奎吾(第23代総理大臣)の別荘・「皆春荘」なども見て帰ろうと思ったが、古稀庵は、日曜日のみの公開、皆春荘は工事中ということで、いずれも見ることができなかった。ということで板橋地区を離れて、小田原城ヘ向かっていくと、まず、城内にある小田原市郷土文化館(本館、ちなみに松永記念館は、こちらの分館という扱いである。)で歴史的な資料の見学をした。

甘柑荘と同様に心地よい風が通り抜けて、とても涼しい民家になっている。

この建物は、国登録の有形文化財になっているとのことである。松永記念館に30分あまり滞在して、明治の元勲・山縣有朋の「古稀庵」や山縣の側近ともいえる清浦奎吾(第23代総理大臣)の別荘・「皆春荘」なども見て帰ろうと思ったが、古稀庵は、日曜日のみの公開、皆春荘は工事中ということで、いずれも見ることができなかった。ということで板橋地区を離れて、小田原城ヘ向かっていくと、まず、城内にある小田原市郷土文化館(本館、ちなみに松永記念館は、こちらの分館という扱いである。)で歴史的な資料の見学をした。

そのあと、小田原城天守閣に入館したが、やはり鉄筋コンクリートでの再建天守。いまひとつ感動が薄い。江戸時代からの木造の天守が残っているのは全国で12しかない。北から●弘前城(青森)、●松本城(長野)、丸岡城(福井)、●犬山城(愛知)、彦根城(滋賀)、●姫路城(兵庫)、松江城(島根)、備中松山城(岡山)、丸亀城(香川)、伊予松山城(愛媛)、宇和島城(愛媛)、高知城(高知)の12である。●の城は今まで行ったことはあるが、まだ8つの城に行っていないのは自分的には少々驚きだ! 愛媛県には、道後温泉や内子、木造で再建された大洲城がある大洲などに行ったことはあるのだが、たまたま訪ねたとき修復工事中だった松山城には行っていない。これは、生きているうちに少なくとも四国の4つの城は訪ねなければと思う。 現存天守の城に行かれたことがある人はお分かりだと思うが、階をつなぐ階段は、どの城も、すごい急勾配で、よくこのような急階段を鎧を付けた武者たちが上り下りできたものだと感心する。小田原城も中の展示を見ながら30分ほど回ってきたので、いい時間になってきた。 17:00頃小田急線の急行に乗り、ビールを飲みながら帰宅の途に付いた。

久しぶりの奈良・京都の旅について (2024.7.24)

「京都は初めてどすか?」「いえ、もう何度も」「ほな、通(つう)どすなぁ、そやのに、まだ〇〇一度も味わってへんのやろ?」

7月11日の夜、尾瀬の日帰り散策から帰って来て直ぐ、翌日だったか、翌々日だったかのニュースで祇園祭の映像が流れて、そのあと、このお茶のCMを見ていたら、まるで自分に向けられている言葉「ほな、京都は通どすなぁ、そやのに、まだ祇園祭り、一度も味わってへんのやろ?」のように感じられてしまった。

確かに京都は、歳の近い叔父たちが住んでいることもあり、学生の頃から、東京から鹿児島に帰省する度に立ち寄ったところで、そのほか何度も観光目的でも来ていて、通算15回以上は来ているのではと思えるほど来ているにも拘わらず、祇園祭は一度も観たことがなかった! 学生だった40数年前と異なり、今では簡単にネットで旅行プランの存在を探すこともできる。検索してみると、往復の新幹線代、ホテル1泊代、山鉾巡行の有料観覧席代を含めて5万円以内のプランがあった。まだ、観覧席も空いているようなので、先ほどのCMの言葉に背中を押されるように、早速申し込みを行った。

以前から使っている新幹線のEXカードと連動のプランなので、新幹線は自由に出発時間を変更できるのも有難かった。京都行の最初の設定は、

7月16日東京6:00出発の設定だったが、自宅の最寄り駅を始発の電車に乗っても間に合わない。そこで東京8:30出発の新幹線に変更した。この電車に乗ると、京都に10:44に着く。観覧席で山鉾巡行を観るのは、翌17日午前のことだから、夜宵山を観るとしても、16日午後は空き時間になる。どうしたものかと考えて、奈良に行ってみるというアイデアが浮かんだ。

7月16日東京6:00出発の設定だったが、自宅の最寄り駅を始発の電車に乗っても間に合わない。そこで東京8:30出発の新幹線に変更した。この電車に乗ると、京都に10:44に着く。観覧席で山鉾巡行を観るのは、翌17日午前のことだから、夜宵山を観るとしても、16日午後は空き時間になる。どうしたものかと考えて、奈良に行ってみるというアイデアが浮かんだ。

奈良も何度か行っているが、東大寺と周辺の興福寺、新薬師寺などと法隆寺、橿原神宮に行った以外は訪ねていない。今回は薬師寺に行ってみよう。地図で調べてみると、近鉄線の駅から近く、しかも唐招提寺も至近距離にある。

早速、16日朝東京発の新幹線に乗り、10:44に京都に着いて、

近鉄線の急行・普通電車に乗り換えて、11:55に最寄りの「西ノ京」駅に着いた。近くの郵便局に寄ってから、唐招提寺へ歩いていく途中に食べ物屋もあるだろうと思って、一本道を歩いていくと、蕎麦屋があったので、入ると、結構多くの人が待っていた。後で考えると、待つほどの店でもなかったし、むしろその店に続く数十m先の店の方が良かったかも? まあ、人生とはそんなものだ。つらつら考えながら歩いていくと、唐招提寺に着いた。一応、教科書でおなじみの金堂前で自撮り写真を撮り、中に進んでいくと、なんとなく、1,000年を超える祈りの場所なんだなという、空気の重みを感じる。唐招提寺の金堂、講堂ほかを順に回っていくと、次第に分かってきたことだが、御影堂の障壁画は通常の時季には観ることができないようだ。

近鉄線の急行・普通電車に乗り換えて、11:55に最寄りの「西ノ京」駅に着いた。近くの郵便局に寄ってから、唐招提寺へ歩いていく途中に食べ物屋もあるだろうと思って、一本道を歩いていくと、蕎麦屋があったので、入ると、結構多くの人が待っていた。後で考えると、待つほどの店でもなかったし、むしろその店に続く数十m先の店の方が良かったかも? まあ、人生とはそんなものだ。つらつら考えながら歩いていくと、唐招提寺に着いた。一応、教科書でおなじみの金堂前で自撮り写真を撮り、中に進んでいくと、なんとなく、1,000年を超える祈りの場所なんだなという、空気の重みを感じる。唐招提寺の金堂、講堂ほかを順に回っていくと、次第に分かってきたことだが、御影堂の障壁画は通常の時季には観ることができないようだ。

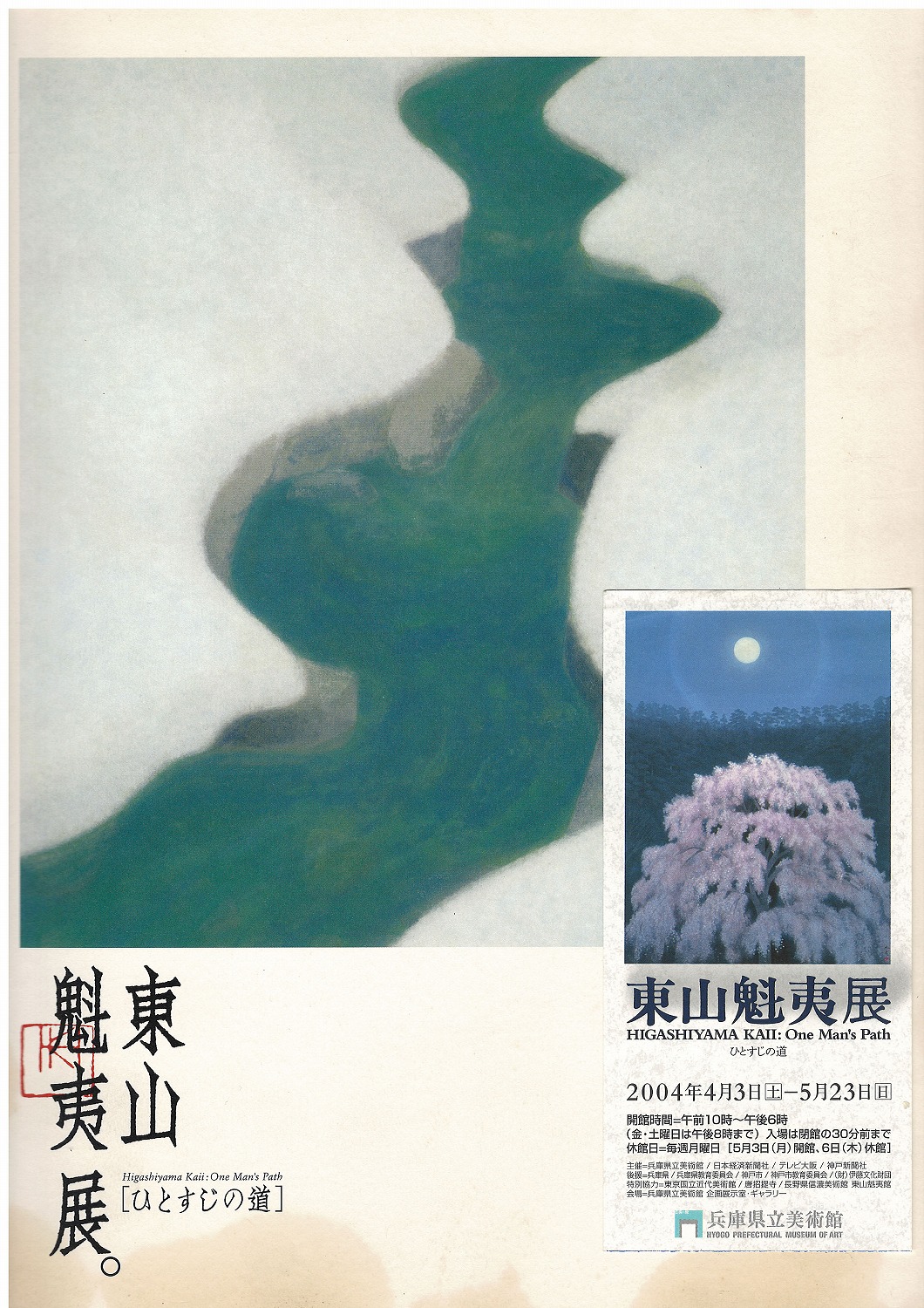

実は、今から20年ほど前に名古屋に住んでいた頃、兵庫県立美術館で開かれた「東山魁夷展」を観るために、新幹線を使って名古屋から神戸まで行った思い出がある。その展覧会は、この唐招提寺御影堂の障壁画全面を展示するというものだった。魁夷さんは、それまで部分的な展示等では見たことはあったが、この障壁画全体を神戸で観て圧倒された。この絵は、間違いなく50年後には国宝に指定されるものではないか(尾形光琳のカキツバタ図が国宝なら、この障壁画が国宝でもおかしくない。)!そんな気がした。そういう思いもあったので、鑑真和上の像だけでなく、東山魁夷画伯の障壁画を観たいと思って来たが、当然のごとく、それは無理な話だった。毎年6月6日「開山忌舎利会」の前後合わせて3日間だけ国宝の「鑑真和上座像」を含め御影堂の中が公開されるということらしい。

唐招提寺を後にして、薬師寺に向かって歩いていくと、改めて松の並木や周りの建物が昔の姿を留めるように配慮されて、この空間を守っていることが分かる。

1966(昭和41)年に小学校に入学した僕らの世代の人間にとっては、薬師寺といえば故高田好胤管主である。師が1967(昭和42)年に「お写経勧進」による「白鳳伽藍」の復興を発願されたことは、小・中学生時代、ことあるごとにテレビで拝見していたので、その意味を正しく理解できていなかったとしても、高田師の姿は頭に焼き付けられていた。したがって、僕らにとって「高田」といえば、某通販の創業者か、もしくは好胤師かというぐらいである。 再建成った、この金堂の落慶法要の映像も高校生の頃テレビで見た記憶がある。その高校2年の時、修学旅行で奈良に来たのではあるが、残念ながら、東大寺などを回って、この薬師寺はルートに含まれていなかった。ひと通り伽藍の建物を見て回り、北拝観受付へ戻る途中、食堂を通り抜けようとする際、どこかの修学旅行の中学生約50人ほどに対して寺の担当僧侶の説法(ガイダンスの講話)が行われているところだった。話を聞いていると、現代っ子が飽きないように、所々冗談も交えて、実に巧みな話しぶりで、なんとなく講話が上手かった好胤師を彷彿させるように思われた。

薬師寺を後にして近鉄線で京都へ帰ろうと路線を調べていると、近鉄線は地下鉄烏丸線と直通運転していることが分かったので、途中の竹田駅でホーム反対側の市営地下鉄に乗り換えると、「西ノ京」駅から約50分でホテルの最寄り駅・烏丸五条に着いた。どこで夕食を食べようかと考えていると、ホテルに行く途中に24時間営業の食品スーパーがあったので、夕食はスーパーで買った寿司等を食べて済ませることとした。五条通りにあるホテルなので、四条通りまでは歩いて10分もかからない。やはり宵山を観に行ってみよう。

歩いて行ってみると、四条烏丸の交差点に着く100mぐらい手前から歩行者天国状態で、屋台の食べ物屋もずらっと並んでいる。見た感じ、この烏丸通りだけでも左右合わせて50軒ぐらいは並んでいる感じだ。四条通りに入り、左右を見ると、東西とも多くの人で賑わっていて、提灯を付けた鉾が見えた。とりあえず、東の方向(河原町方向)へ進んでいくと、交差点から見えた鉾は、山鉾巡行で最初に通る長刀鉾だ。 翌日の山鉾巡行観覧の際に配られた観光協会発行のパンフレット(左の写真)の地図によれば、西方向(堀川方向)に進めば、多くの山鉾が見られたことだろうが、元々人込みの中を歩くのは好きではないので、適当に切り上げてホテル方面(五条富小路近く)へ歩いていくと、 偶然だが、パンフレットの地図にある⑬の保昌山に出会った(右の写真)。

なるほど、宵山は、巡行の前の夜、関係者が祝儀を受けたり、酒を飲んで前夜祭を行う行事なのだと分かった。このような山と鉾が、前祭りで23基巡行するとあれば、それは盛り上がるだろう!

なるほど、宵山は、巡行の前の夜、関係者が祝儀を受けたり、酒を飲んで前夜祭を行う行事なのだと分かった。このような山と鉾が、前祭りで23基巡行するとあれば、それは盛り上がるだろう!

翌17日朝起きて空を見ると、とりあえず雨の気配はない。御池通まで歩いて行こうと思えば、行けなくはない距離だが、巡行を観たあと清水寺まで歩いて行くつもりだから、朝から体力を使うのもどうかと思う。地下鉄で五条から2駅、烏丸御池まで直ぐだ。駅を出ると、なるほど、御池通りの南側、北側ともに1車線ほどを潰して5列ぐらいの観覧席がパイプ椅子を使って作ってある。 巡行は、11時過ぎの長刀鉾通過に始まり、

23基通過に2時間足らずで済むはずだったが、9番目の鶏鉾の木製車輪の一つが割れるというトラブルの発生により最後の船鉾が自分たちの観覧席前を通過したのが13:16頃。

予定より30分ほど遅れてしまった。観覧席を立ち西の新町通り付近まで行き、鉾の方向転換の様子を少し観てから、清水寺のある東山方向(河原町方向)へ歩いた。

23基通過に2時間足らずで済むはずだったが、9番目の鶏鉾の木製車輪の一つが割れるというトラブルの発生により最後の船鉾が自分たちの観覧席前を通過したのが13:16頃。

予定より30分ほど遅れてしまった。観覧席を立ち西の新町通り付近まで行き、鉾の方向転換の様子を少し観てから、清水寺のある東山方向(河原町方向)へ歩いた。 もう、14:00近いのでさすがにお腹が空いてきた。適当な店があったら入ろう、と思いながら歩いていると、高倉通り手前に、「鱧(はも)天丼」というメニューが見えた。やはり今の時季に京都で食べるべきは鱧だろうと、迷わず地下の店に進んでいった。特筆すべき店とまでは思わなかったが、まあまあの店だった。

瓶ビールも一本飲んで、一息入れてから、清水寺までの歩を進めていくと、京都市役所前を過ぎて、木屋町通りを高瀬川を見ながら南に下り、三条通りに入って、東に行くと漸く、去(2023)年7月29日に、第21日目として東海道歩き旅を完遂した三条大橋である。駅ビルに休憩のため立ち寄ると、古書店もあり覗いてみた。探している本もあり購入して、しばらく涼んでから清水寺へと東大路通りを南行すると、やがて八坂神社である。

もう、14:00近いのでさすがにお腹が空いてきた。適当な店があったら入ろう、と思いながら歩いていると、高倉通り手前に、「鱧(はも)天丼」というメニューが見えた。やはり今の時季に京都で食べるべきは鱧だろうと、迷わず地下の店に進んでいった。特筆すべき店とまでは思わなかったが、まあまあの店だった。

瓶ビールも一本飲んで、一息入れてから、清水寺までの歩を進めていくと、京都市役所前を過ぎて、木屋町通りを高瀬川を見ながら南に下り、三条通りに入って、東に行くと漸く、去(2023)年7月29日に、第21日目として東海道歩き旅を完遂した三条大橋である。駅ビルに休憩のため立ち寄ると、古書店もあり覗いてみた。探している本もあり購入して、しばらく涼んでから清水寺へと東大路通りを南行すると、やがて八坂神社である。

先ほどまでは、ここで参拝してからとも思っていたが、祇園祭は、そもそもこの神社の祭礼である。参拝客でとても混雑していたので、そのまま素通りして、

清水寺へ歩いて行った。東大路通りから清水の坂に入り、上っていくと思っていたより長い。よく考えると、昔来たのは修学旅行で来たので、大型バスで寺近くの駐車場まで来ているので、それほどこの坂を上ってはいなかったのだ。坂を上りながら、そして16:20に寺の境内に入ってからも感じたことだが、外国人が実に多い。日本人を探すのが難しいぐらいだ。東洋人でも、ほとんどが中国人、韓国人、そして東南アジアから来たと思われる人々だった。

円安もあり、そして京都ということもあり、欧米人を含めて、実に外国人が多い。薬師寺でも外国人はいたが、ほとんど中国人かな?という感じだったのとは、大いに異なる。

寺の舞台から京都の街並みも眺めることができたし、18:01発の新幹線に間に合わせるように余裕をもって京都駅に行くためには、そろそろと思って、30分あまり滞在して寺を後にしようと進んでいくと、阿弖流為(アテルイ)と書かれた碑がある。

清水寺へ歩いて行った。東大路通りから清水の坂に入り、上っていくと思っていたより長い。よく考えると、昔来たのは修学旅行で来たので、大型バスで寺近くの駐車場まで来ているので、それほどこの坂を上ってはいなかったのだ。坂を上りながら、そして16:20に寺の境内に入ってからも感じたことだが、外国人が実に多い。日本人を探すのが難しいぐらいだ。東洋人でも、ほとんどが中国人、韓国人、そして東南アジアから来たと思われる人々だった。

円安もあり、そして京都ということもあり、欧米人を含めて、実に外国人が多い。薬師寺でも外国人はいたが、ほとんど中国人かな?という感じだったのとは、大いに異なる。

寺の舞台から京都の街並みも眺めることができたし、18:01発の新幹線に間に合わせるように余裕をもって京都駅に行くためには、そろそろと思って、30分あまり滞在して寺を後にしようと進んでいくと、阿弖流為(アテルイ)と書かれた碑がある。 よく読むと「北天の雄 阿弖流爲 母禮之碑」と刻まれている。

よく読むと「北天の雄 阿弖流爲 母禮之碑」と刻まれている。

また、脇にある顕彰碑には「八世紀末頃、日高見国胆沢(岩手県水沢市地方)を本拠とした蝦夷の首領・阿弖流為(アテルイ)は中央政府の数次に亘る侵略に対し十数年に及ぶ奮闘も空しく、遂に坂上田村麻呂の軍門に降り同胞の母礼(モレ)と共に京都に連行された。田村麻呂は敵将ながらアテルイ・モレの武勇、人物を惜しみ政府に助命嘆願したが容れられず、アテルイ・モレ両雄は八〇二年河内国で処刑された。この史実に鑑み、田村麻呂開基の清水寺境内にアテルイ・モレ顕彰碑を建立す。」とある。

この碑は、平安建都1200年祭に合わせて、岩手県人会が中心となって、坂上田村麻呂が作ったお堂が発展したものが現在の清水寺になったという関係から寺の境内に建立されたものという。最近の学説で「日高見国」とは、大和朝廷以前に東国に存在した縄文時代から続いた国であり、古事記などに書かれている「天孫降臨」の神話などにも関わるとの説もある。この件は、別途調べたことを報告したい。ともかく、今回の奈良・京都の旅は、梅雨の最中ながら雨に降られることもなく、実にいい旅であった。

尾瀬散策の記 (2024.7.14)

♪夏が来ーれば、思い出すー♪ (色の付いた左をクリックすれば、歌がながれます。)

この歌は、ほとんどの日本人が知っているのでは?

小生も、55年以上前の小学校低学年の頃から、学校の音楽の授業等で聴きなれていて、 鹿児島の高校を卒業して東京へ来て、いつかこの歌の場所を訪ねたい。と思いながら既に40年あまり過ごしてきた。

今回、まもなく年金を貰えるようになるし、

小生も、55年以上前の小学校低学年の頃から、学校の音楽の授業等で聴きなれていて、 鹿児島の高校を卒業して東京へ来て、いつかこの歌の場所を訪ねたい。と思いながら既に40年あまり過ごしてきた。

今回、まもなく年金を貰えるようになるし、 もう鹿児島に帰ることにしようと決めてから、このまま、この場所を訪ねることもなく、帰郷してしまえば、大きな後悔が残るのではと思い、6月某日ネットで検索すると、手ごろな価格の日帰りツアーがあった。

もう鹿児島に帰ることにしようと決めてから、このまま、この場所を訪ねることもなく、帰郷してしまえば、大きな後悔が残るのではと思い、6月某日ネットで検索すると、手ごろな価格の日帰りツアーがあった。

7月11日では、どう考えても水芭蕉の花の時季からは大幅に遅れているな。でも、行かないよりは行った方が良いと、日帰りツアーの申し込みをした(左上の行程表)。 出発日の朝、東京駅の集合場所に行ってみると、60~70代と思われる十数人が集合していた。

上越新幹線で「上毛高原駅」まで行き、そこからバスに乗ること約1時間30分。現地に着くと、案の定、現場近くで合流したガイドさんの話では、水芭蕉の花の見ごろは5月中旬~下旬とのこと。水芭蕉の花はすでに無く、葉も大きくなりと②、まるで可愛らしさはなくなっていた。

上越新幹線で「上毛高原駅」まで行き、そこからバスに乗ること約1時間30分。現地に着くと、案の定、現場近くで合流したガイドさんの話では、水芭蕉の花の見ごろは5月中旬~下旬とのこと。水芭蕉の花はすでに無く、葉も大きくなりと②、まるで可愛らしさはなくなっていた。

でも久しぶりのハイキングで、気持ちよく運動できた。降っていた小雨も、鳩待峠①から湿原散策のスタート地点・山ノ鼻へ距離にして

約3km、高低差約200m下った頃には小雨も止んでいて、

約3km、高低差約200m下った頃には小雨も止んでいて、 それほど暑くもなく(高度は1400mあるので、もっと涼しいのかとも思ったけど、最近はそれほど涼しくないと言う。)、ちょうど良い加減の散策日和となった③。

それほど暑くもなく(高度は1400mあるので、もっと涼しいのかとも思ったけど、最近はそれほど涼しくないと言う。)、ちょうど良い加減の散策日和となった③。

参加者は、初めての人がほとんどだったので鳩待峠から湿原へ降りるのに、約3kmを70分、山の鼻「ビジターセンター前」での昼食休憩30分(この昼食で出された「まいたけ弁当」は、煮た"まいたけ"一つで御飯がこんなに旨いのかと、とても美味しかった⑤。)、湿原を約60分1.7kmほど進んだところで、帰りのバスの時間に間に合わせるように引き返すこととなった。途中休憩しながら、また、ガイドさんの植物その他の解説を聞きながらの散策だったので、また、水芭蕉の花の季節も終わっていたので、これぐらいが丁度いいという感じだった。 帰りは、ガイドさんの解説も多くなく、

スムーズに帰っていったが、ガイドさんも気づかず、通り過ぎていた森の中の木道の脇に、奇跡的に水芭蕉の花を発見したのは驚いた⑩。個人的には、

スムーズに帰っていったが、ガイドさんも気づかず、通り過ぎていた森の中の木道の脇に、奇跡的に水芭蕉の花を発見したのは驚いた⑩。個人的には、 神様が、まもなく関東を去る小生のために花に化身して見せてくれたのでは!と思える出来事だった。関東でやり残したことの一つを達成できて、感謝!感謝!だ。

神様が、まもなく関東を去る小生のために花に化身して見せてくれたのでは!と思える出来事だった。関東でやり残したことの一つを達成できて、感謝!感謝!だ。

このツアーでは、帰りに沼田市街はずれにある「道の駅」に併設されている天然温泉「望郷の湯」に立ち寄ってくれたこともありがたかった⑪。露天風呂で尾瀬高原のある福島県境付近の山を見ると、雲におおわれている。もしかして雨が降っているのかな? 暑くもなく、寒くもない環境で散策を終え、おまけに奇跡的に水芭蕉の花まで見せてもらって帰ってきた身としては、神様のご加護に感謝せずにはいられない、今日の旅だった。

種子島滞在記 (2024.3.24)

会社の仕事で、2023(昨)年秋種子島に来て、2024(本)年1月まで3か月あまり島に滞在。島に行って、最も驚いたことは、平坦な島だと思っていたけど、かなり起伏の多い島だということだった。

種子島といえば、1543(天文12)年に、1隻の中国船が漂着して、乗船していたポルトガル人により初めて日本に鉄砲が伝えられたことが有名で、是非とも、その漂着の場所・門倉岬(正確には、近くにある「前之浜」と伝えられる。)には、種子島に来る前から行ってみたいと思っていた。

種子島といえば、1543(天文12)年に、1隻の中国船が漂着して、乗船していたポルトガル人により初めて日本に鉄砲が伝えられたことが有名で、是非とも、その漂着の場所・門倉岬(正確には、近くにある「前之浜」と伝えられる。)には、種子島に来る前から行ってみたいと思っていた。

会社の社員寮から門倉岬までは地図で見ると10km。東京でも健康維持のために、時々10kmぐらい朝の通勤で歩いたりしているので、大したことはないと思って、島に行って直ぐの休みの日に岬まで歩いてみたが、意に反してかなり大変だった。登ったり降ったりの道がいくつもあり、想定時間より3割増しぐらいの時間もかかり、帰りも同じ道を戻るのは、かなりしんどいなと思っていると、小さなバス停が見えた。

会社の社員寮から門倉岬までは地図で見ると10km。東京でも健康維持のために、時々10kmぐらい朝の通勤で歩いたりしているので、大したことはないと思って、島に行って直ぐの休みの日に岬まで歩いてみたが、意に反してかなり大変だった。登ったり降ったりの道がいくつもあり、想定時間より3割増しぐらいの時間もかかり、帰りも同じ道を戻るのは、かなりしんどいなと思っていると、小さなバス停が見えた。

表示を見ると、コミュニティーバスの単語があり、急いでスマートフォンで検索してみると、南種子町が、地域住民の利便の為に運行している、無料若しくは、料金100円のバスということだった。

表示を見ると、コミュニティーバスの単語があり、急いでスマートフォンで検索してみると、南種子町が、地域住民の利便の為に運行している、無料若しくは、料金100円のバスということだった。

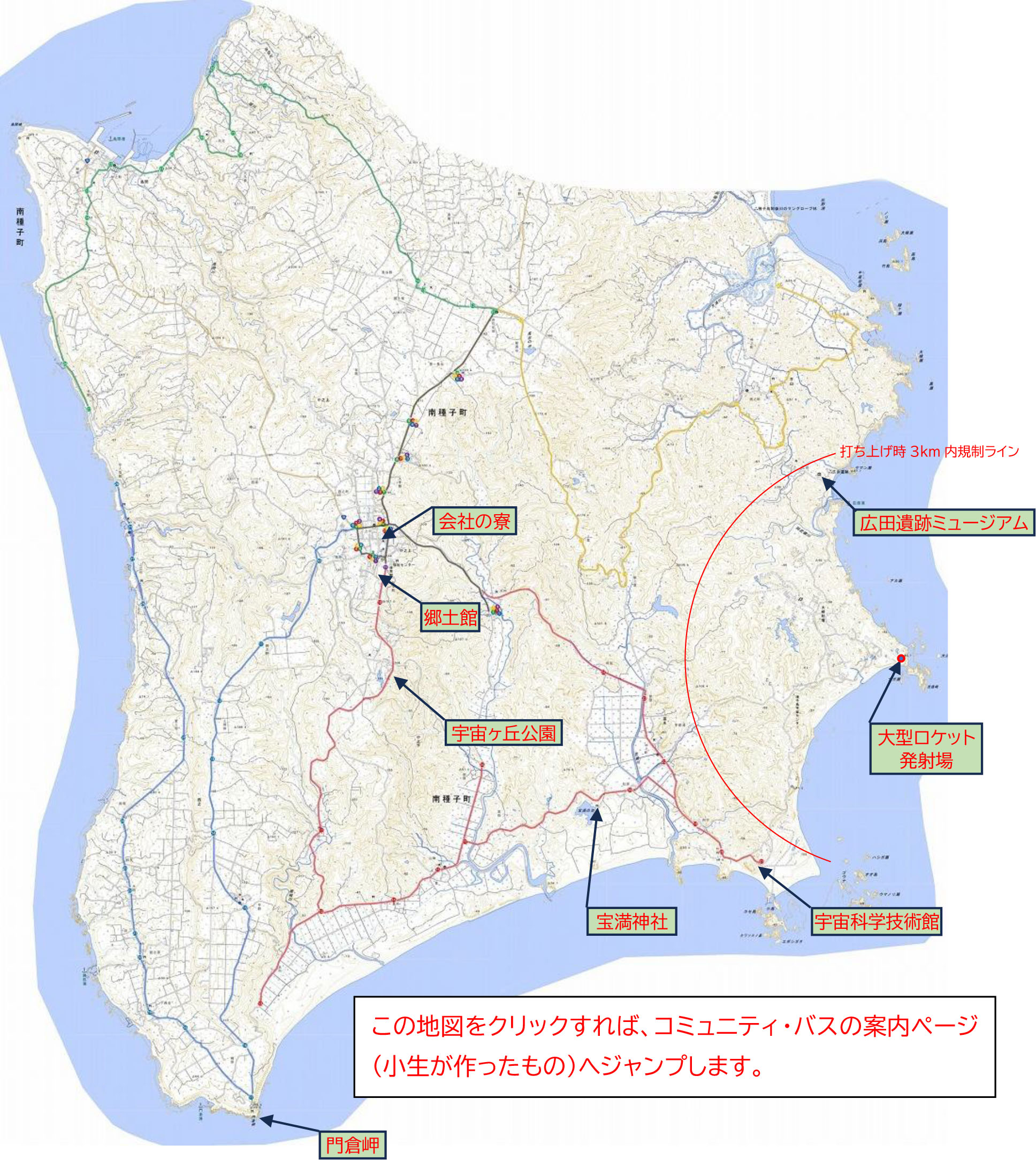

バス停を検索してみると、停車するバス停に会社の寮に近い町役場の名前もあった。いざとなったら、これを使えばいいか。

帰りの心配もなくなったので、あと1kmと少しで門倉岬に着くと思い、急いで歩いてみると、岬の近くにもコミュニティーバスのバス停があった。町のホームページで調べてみると、先ほどのバス停とは路線が異なるようだ。それにしても町のホームページには、停車する順にバス停の名前と時間が書かれているだけで、それぞれのバスがどこを走行しているのか? ルートマップのようなものはないので、分からない。これでは、町外から来た人には分からず、利用もしづらいと思えた。(そこで、自分の為、そして遠くからここに来ている会社の同僚たちの為に、後日独自にルートマップを作ってみた(右の地図)。マップをクリックすると、そのページに飛びます。)

そうこうしているうちに岬に着いた。岬近くの駐車場には大型バスの駐車場もあるが、バスを含めて車は殆ど駐車していない。そして人影も見えない。観光地として多少のアピールはしているのかも知れないが、その効果は、ほとんど無いように見受けられる。土産物屋があってもいいように思うが、そのような出店(でみせ)もなかった。岬で記念碑等の写真を撮ったあと、来た道を戻って、先ほど確認したコミュニティーバスのバス停まで急ぐと、まだバスの発車まで時間がある。

1時間ほど前に、岬へ急ぐ途中に見た「西村織部之丞屋敷跡」という標識が気になっていたので、バスの到着を待つ間、ネットを調べてみると「ポルトガル人を乗せた中国船が1543年門倉岬近くの浜に漂着した時に,明国人の船員と砂浜に中国語(漢文)を書いて、筆談をした人物」であるとのことであった。中国語は話せなくとも、明国人と筆談で意思の疎通ができるのは、相当な漢文の素養がなくてはできないことである。いったい、西村織部之丞は、どこでその教養を身に着けたのか? そのことにも、ものすごく興味がある。

考えてみると、あまり知られてはいないが、当時の薩摩・大隅・日南地域(島津家の領内)は、明国から帰国して、島津家第11代・島津忠昌に招聘された臨済宗の僧侶・桂庵玄樹(1427-1508)を始祖とする儒教の教育の系譜「薩南学派」による学問(教育)が盛んに行われた時期であったので、おそらく、その流れをくむ塾のようなものが、種子島にもあったのではと想像される。

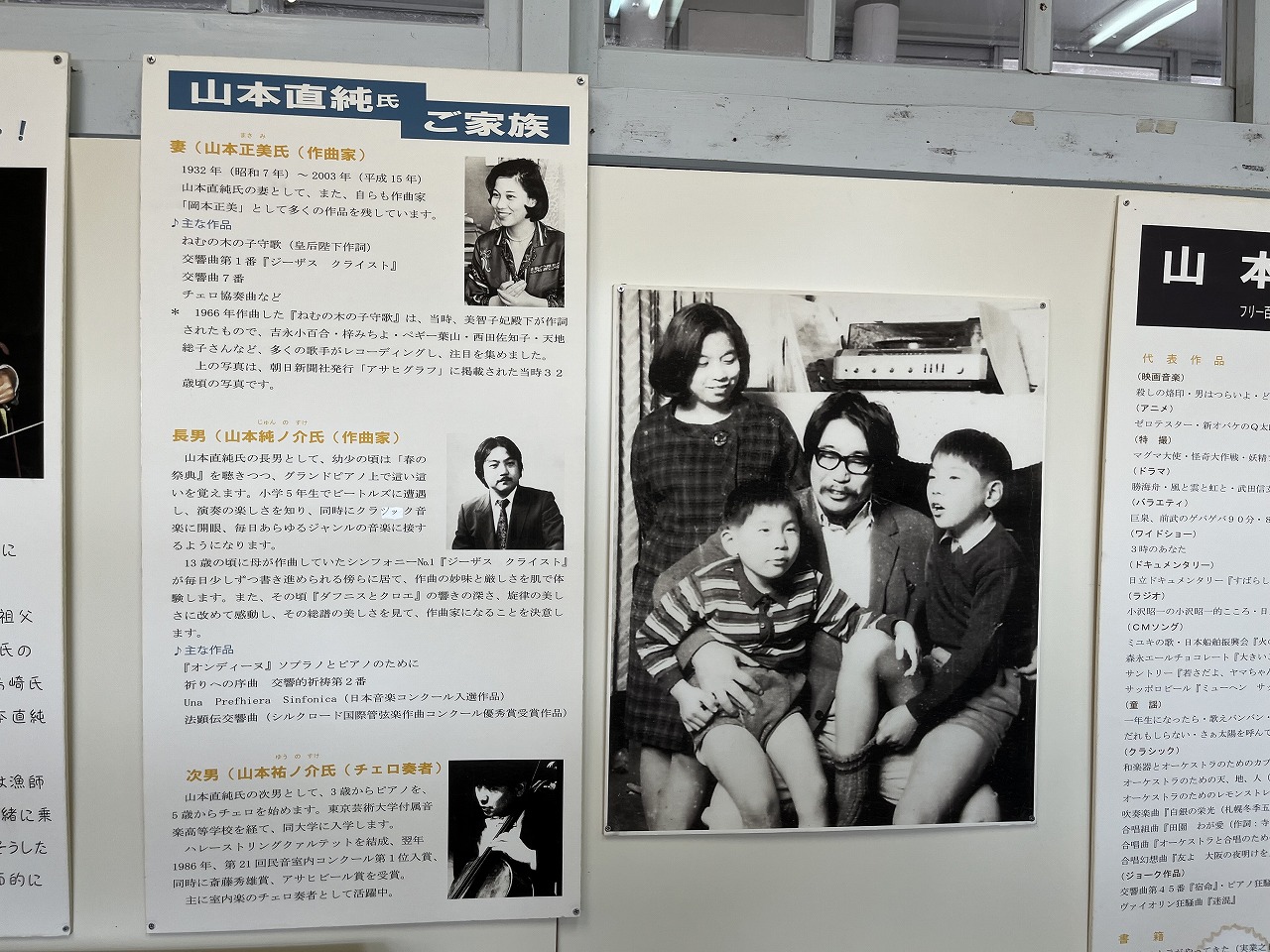

別の日に、 社員寮近くにある南種子町・郷土館という建物に行ってみた。ここでも、その展示で驚かされた。何と、作曲家・編曲者・指揮者で有名な山本直純さんの遺品が展示されていたのである。「何で、ここ南種子にあるの?」

説明書きを読むと、1998年にここで行われた「トンミーフェスティバル」で作曲を手掛けたことで、

社員寮近くにある南種子町・郷土館という建物に行ってみた。ここでも、その展示で驚かされた。何と、作曲家・編曲者・指揮者で有名な山本直純さんの遺品が展示されていたのである。「何で、ここ南種子にあるの?」

説明書きを読むと、1998年にここで行われた「トンミーフェスティバル」で作曲を手掛けたことで、 2002年に急逝された際に、遺族からその縁で寄贈されたとのことである。楽譜を始めとした資料・楽器・テープデッキ・家具などがあり、氏の生活の一端を知ることができる内容であるが、残念ながら、このことは世間にもあまり知られていないし、十分活用されているとはいい難い。

郷土館の担当者にも話したが、ここ南種子でこれらの資料を生かすには、山本さんの名前を冠したイベントを立ち上げるしかない。まず予算が少なくてもできること、例えば「種子島内の高校の音楽の先生方に声掛けして音楽イベントを立ち上げてみては!?」と思う。

2002年に急逝された際に、遺族からその縁で寄贈されたとのことである。楽譜を始めとした資料・楽器・テープデッキ・家具などがあり、氏の生活の一端を知ることができる内容であるが、残念ながら、このことは世間にもあまり知られていないし、十分活用されているとはいい難い。

郷土館の担当者にも話したが、ここ南種子でこれらの資料を生かすには、山本さんの名前を冠したイベントを立ち上げるしかない。まず予算が少なくてもできること、例えば「種子島内の高校の音楽の先生方に声掛けして音楽イベントを立ち上げてみては!?」と思う。

次に、種子島で訪問したのは

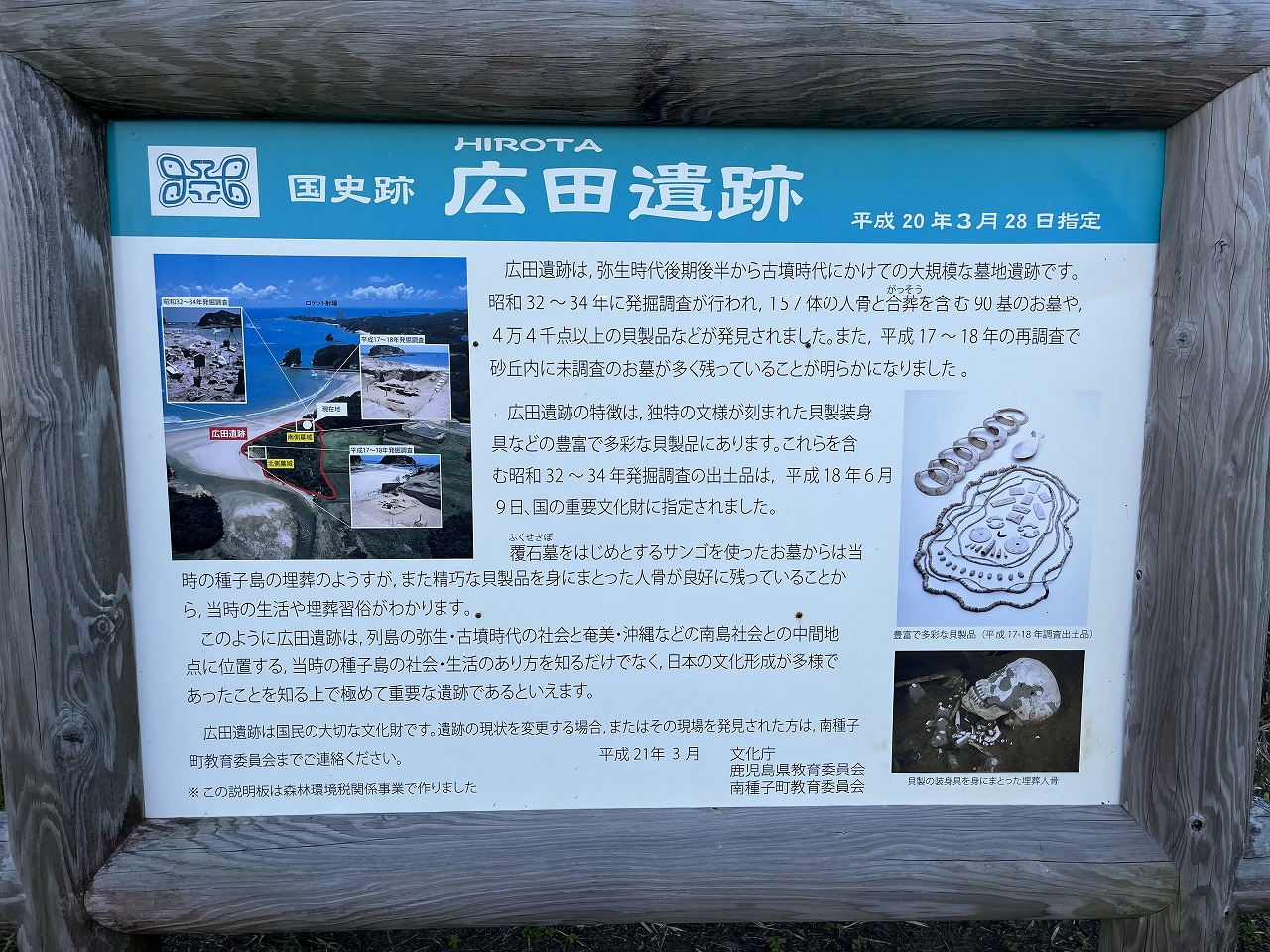

次に、種子島で訪問したのは 「広田遺跡ミュージアム」である。弥生時代の墓の跡らしいが、その副葬品として多くの貝殻のアクセサリー(この貝殻のアクセサリーは、先日吉野ヶ里遺跡で見たものと同じである。)が出土していることで有名である

。ここにもコミュニティーバスを利用して行ったのであるが、残念ながら観光客を呼び込もうという姿勢は全く感じられない。

自家用車を持って来ていない限り、ここまで来る足がないのである(小生は、行きはバスを利用したが、帰りのバスは無いので、寮まで約10kmを歩いて帰ってきた。)。コミュニティーバスの運行の仕方を変えて、市街地からバスで往復できるように変更できないものかと思う。何度かコミュニティーバスの複数の路線に乗って、そして運行している様子も見ているが、4路線を1日各4便運航していて、乗客はどの路線も0~2人といった具合である。こんな状態でも運行を維持できるのは、JAXAからの支援金など、町に何らかの別収入があるからだと思うが、有効に活用されているとは言い難い。

「広田遺跡ミュージアム」である。弥生時代の墓の跡らしいが、その副葬品として多くの貝殻のアクセサリー(この貝殻のアクセサリーは、先日吉野ヶ里遺跡で見たものと同じである。)が出土していることで有名である

。ここにもコミュニティーバスを利用して行ったのであるが、残念ながら観光客を呼び込もうという姿勢は全く感じられない。

自家用車を持って来ていない限り、ここまで来る足がないのである(小生は、行きはバスを利用したが、帰りのバスは無いので、寮まで約10kmを歩いて帰ってきた。)。コミュニティーバスの運行の仕方を変えて、市街地からバスで往復できるように変更できないものかと思う。何度かコミュニティーバスの複数の路線に乗って、そして運行している様子も見ているが、4路線を1日各4便運航していて、乗客はどの路線も0~2人といった具合である。こんな状態でも運行を維持できるのは、JAXAからの支援金など、町に何らかの別収入があるからだと思うが、有効に活用されているとは言い難い。

2024年の元日は大晦日からの24時間勤務で、勤務終了が元旦の08時だったので、社員寮まで帰る車に同乗している3人と一緒に、近くの「宝満神社」に初詣することにした。

日本書紀にも、天武天皇十年(681年)には島の状況として「粳稲常に豊なり、一たび植て両び収む」と記され、宝満神社の縁起だったか島内の別の神社だったかの縁起にも「種子島は日本における稲作の始まりの地」とあって、ここ宝満神社では、今でも稲の原種ともいわれる「赤米」を神田で作っている。沖縄の西表島にも、古見という地名があり、これは、コメの語源となったとの伝承もあり、個人的には、稲作は朝鮮半島などから伝わったのではなく、海流に乗って南海の地から伝わったのではないかと思っている。

静岡県の登呂遺跡は、昔から弥生時代の稲作の跡の遺跡として有名だが、静岡県も黒潮が洗う地である(ちなみに静岡県湖西市にも古見という地名がある。やはりこれも稲作が関係しているのでは?と思っていいる)。稲作が黒潮に乗って、南海から日本列島に伝わったと考えれば、得心できる。魏志倭人伝の記述とかにひきずられて、稲作を始めとする文化・文明が朝鮮半島から伝わったと考えている学者の説は、全く納得出来ない。

2024年の元日は大晦日からの24時間勤務で、勤務終了が元旦の08時だったので、社員寮まで帰る車に同乗している3人と一緒に、近くの「宝満神社」に初詣することにした。

日本書紀にも、天武天皇十年(681年)には島の状況として「粳稲常に豊なり、一たび植て両び収む」と記され、宝満神社の縁起だったか島内の別の神社だったかの縁起にも「種子島は日本における稲作の始まりの地」とあって、ここ宝満神社では、今でも稲の原種ともいわれる「赤米」を神田で作っている。沖縄の西表島にも、古見という地名があり、これは、コメの語源となったとの伝承もあり、個人的には、稲作は朝鮮半島などから伝わったのではなく、海流に乗って南海の地から伝わったのではないかと思っている。

静岡県の登呂遺跡は、昔から弥生時代の稲作の跡の遺跡として有名だが、静岡県も黒潮が洗う地である(ちなみに静岡県湖西市にも古見という地名がある。やはりこれも稲作が関係しているのでは?と思っていいる)。稲作が黒潮に乗って、南海から日本列島に伝わったと考えれば、得心できる。魏志倭人伝の記述とかにひきずられて、稲作を始めとする文化・文明が朝鮮半島から伝わったと考えている学者の説は、全く納得出来ない。

3か月あまり島にいる間に毎月1回は、種子島から島抜け(笑)して埼玉・所沢の自宅に帰ったのであるが、西之表でフェリーの出航を待つ時間を利用して、「鉄砲館」という博物館に行ってみた。

3か月あまり島にいる間に毎月1回は、種子島から島抜け(笑)して埼玉・所沢の自宅に帰ったのであるが、西之表でフェリーの出航を待つ時間を利用して、「鉄砲館」という博物館に行ってみた。

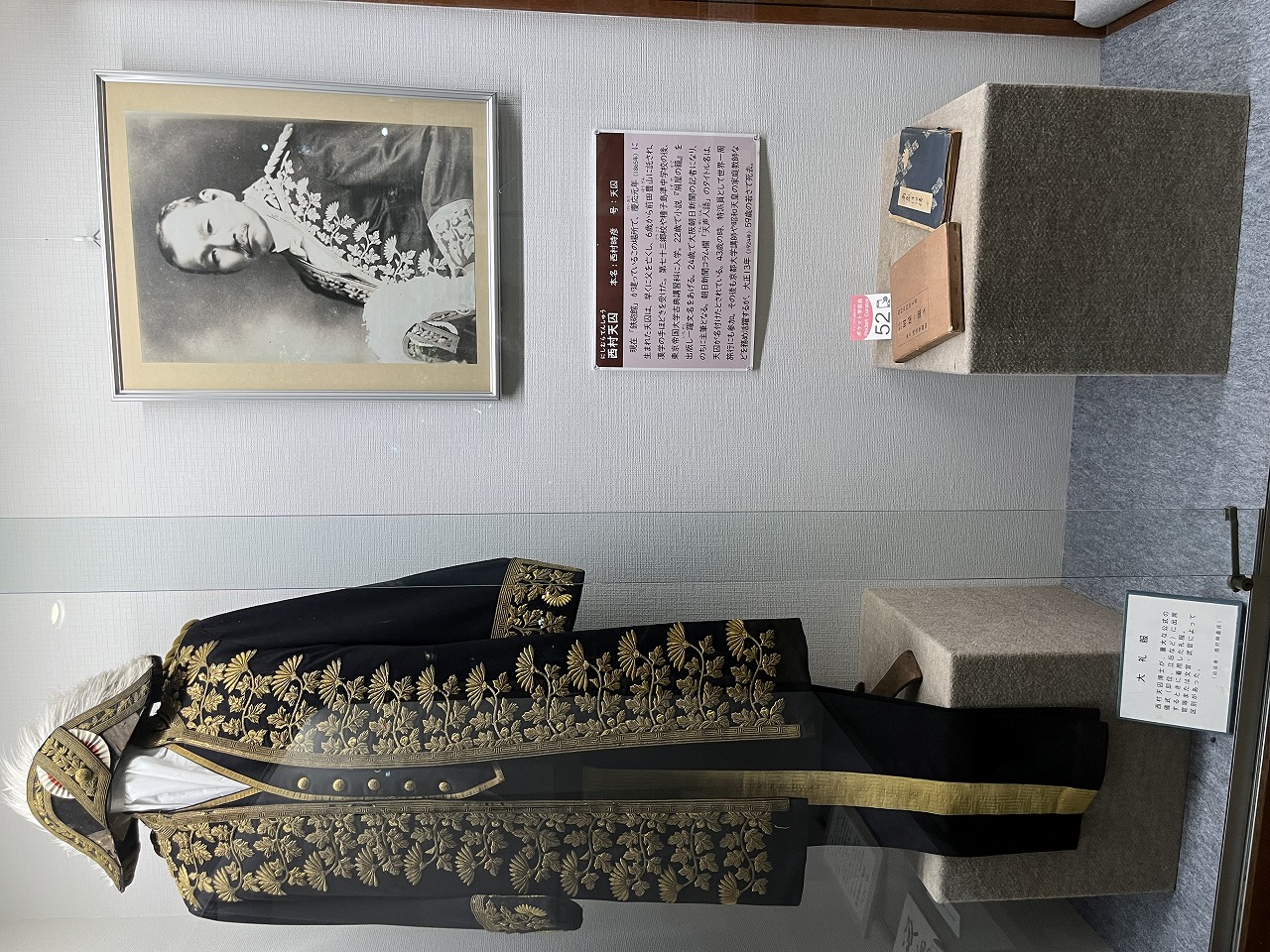

敷地にある「西村天囚先生誕生之地」の記念碑を見て、驚いた。明治時代に朝日新聞の主筆まで務め、昭和天皇の家庭教師もしていた「西村天囚」という人物の生誕地が西之表のこの地で、彼が明治37年に朝日新聞の名物コラム「天声人語」を新設し、その名付け親であるとのことである(博物館の中の彼のコーナーには、大礼服を着た写真なども飾られている)。

しかも、彼は前記鉄砲伝来時に明国人と筆談をした西村織部之丞の子孫とのことで、昔の種子島には、なかなかの人物が育っていたのだと感心させられた。やはり、郷里・鹿児島の明治以前の教育制度等がどうなっていたのか、いつか時間がある時に調べてみたい意欲が湧き上がって来た。その研究成果をいつかこのWebサイトで報告できれば! と思っている。

敷地にある「西村天囚先生誕生之地」の記念碑を見て、驚いた。明治時代に朝日新聞の主筆まで務め、昭和天皇の家庭教師もしていた「西村天囚」という人物の生誕地が西之表のこの地で、彼が明治37年に朝日新聞の名物コラム「天声人語」を新設し、その名付け親であるとのことである(博物館の中の彼のコーナーには、大礼服を着た写真なども飾られている)。

しかも、彼は前記鉄砲伝来時に明国人と筆談をした西村織部之丞の子孫とのことで、昔の種子島には、なかなかの人物が育っていたのだと感心させられた。やはり、郷里・鹿児島の明治以前の教育制度等がどうなっていたのか、いつか時間がある時に調べてみたい意欲が湧き上がって来た。その研究成果をいつかこのWebサイトで報告できれば! と思っている。

今年になって、種子島に来ているからには、ここに立ち寄らない訳にはいかないと思い、JAXA種子島宇宙センター内にある「宇宙科学館」にコミュニティー・バスを使って行ってみた。 中の展示を覗いてみると、ロケットを打ち上げるまでに

中の展示を覗いてみると、ロケットを打ち上げるまでに

、島の西側の島間港からの機体等の搬入、人工衛星の組み立て、ロケットの組み立て、そして最後に衛星をロケットの中に組み込む作業などがあり、なるほど、何か月もかけて行われる準備であることがよく分かった。

そして、仕事が休みの1月12日 大型ロケットH2A 48号機が打ち上げられるというので、打ち上げがよく見えるという「宇宙が丘公園」に会社の寮から約2.0kmを歩いて行ってみた。ロケットの打ち上げを直接見るのは1970年2月11日(建国記念の日)の午後、鹿児島県本土・大隅半島の内之浦のロケット基地から日本初の人工衛星「おおすみ」が打ち上げられるのを、小学4年生の時、約20km離れた小学校の校庭から見た時以来である。

この年は、1か月余り後に開幕する「大阪万博」のニュースもあり、小学生の身には、科学技術の発展に胸踊る話題が続いている年だったことを記憶している。当時の内之浦の基地は、東京大学に附属する基地「鹿児島宇宙空間観測所」で、ロケットの打ち上げも、地球の重力を利用して人工衛星を軌道に投入するという、省エネの手法で打ち上げたものだった。つまり真っ直ぐ垂直に打ち上げるのではなく、角度を付けて打ち上げるのである。

、島の西側の島間港からの機体等の搬入、人工衛星の組み立て、ロケットの組み立て、そして最後に衛星をロケットの中に組み込む作業などがあり、なるほど、何か月もかけて行われる準備であることがよく分かった。

そして、仕事が休みの1月12日 大型ロケットH2A 48号機が打ち上げられるというので、打ち上げがよく見えるという「宇宙が丘公園」に会社の寮から約2.0kmを歩いて行ってみた。ロケットの打ち上げを直接見るのは1970年2月11日(建国記念の日)の午後、鹿児島県本土・大隅半島の内之浦のロケット基地から日本初の人工衛星「おおすみ」が打ち上げられるのを、小学4年生の時、約20km離れた小学校の校庭から見た時以来である。

この年は、1か月余り後に開幕する「大阪万博」のニュースもあり、小学生の身には、科学技術の発展に胸踊る話題が続いている年だったことを記憶している。当時の内之浦の基地は、東京大学に附属する基地「鹿児島宇宙空間観測所」で、ロケットの打ち上げも、地球の重力を利用して人工衛星を軌道に投入するという、省エネの手法で打ち上げたものだった。つまり真っ直ぐ垂直に打ち上げるのではなく、角度を付けて打ち上げるのである。

性懲りもなく、また! 富士登山!?!(富士登山の記-Ⅳ) (2022.9.4)

3年前の還暦登山を最後にして、富士登山はやめるつもりだったが 、その後偶然テレビの「ブラタモリ」(再放送?)を観ていたら、70歳以上で山頂まで登り、浅間大社奥宮で参拝して記帳すると、記念品を貰える(後日、高齢登拝者名簿も送られてくるとのこと。)ことを知り、これは、鹿児島に帰っているかもしれないけど、是非達成したいものだ。

と思い始めて、気持ちも変わってきた。

、その後偶然テレビの「ブラタモリ」(再放送?)を観ていたら、70歳以上で山頂まで登り、浅間大社奥宮で参拝して記帳すると、記念品を貰える(後日、高齢登拝者名簿も送られてくるとのこと。)ことを知り、これは、鹿児島に帰っているかもしれないけど、是非達成したいものだ。

と思い始めて、気持ちも変わってきた。 別稿にも記載しているが、3年前の富士登山の数カ月前に始めた「東海道歩き旅」も未だ実行中である。

70歳過ぎて登るのであれば、山登りの勘を保持しておく意味でも、今年あたり実行するか! ということで、今年3年振りに登ることとした。

ちなみに最高齢登頂の記録は、1988年(昭和63年)8月8日101歳と10ヵ月で成功した福島県出身の五十嵐貞一さんで、吉田口五合目には銅像も建っている。

別稿にも記載しているが、3年前の富士登山の数カ月前に始めた「東海道歩き旅」も未だ実行中である。

70歳過ぎて登るのであれば、山登りの勘を保持しておく意味でも、今年あたり実行するか! ということで、今年3年振りに登ることとした。

ちなみに最高齢登頂の記録は、1988年(昭和63年)8月8日101歳と10ヵ月で成功した福島県出身の五十嵐貞一さんで、吉田口五合目には銅像も建っている。

当初は、関西に住む友人が同行したいということで、7月下旬の実施を予定していたのだが、結局、仕事の都合で参加できないとのこと。

前回同行した会社の同僚は、足の状態が思わしくなく、特に膝に負担がかかる下山が無理とのことで、前々回と同様一人で実行することとした。 普通登山は、複数人での実行が望ましく、一人での実施は厳禁とも言われているのだが、富士登山に限っては、登山者も多く、山小屋も多いことから、一人登山でも問題はない(実際、一人登山のベテランも少なくない)。

普通登山は、複数人での実行が望ましく、一人での実施は厳禁とも言われているのだが、富士登山に限っては、登山者も多く、山小屋も多いことから、一人登山でも問題はない(実際、一人登山のベテランも少なくない)。

いつ登ろうか。毎週河口湖あたりの天気予報を眺め、実行日をあれこれ考えていたのだが、なかなか日曜日の朝が晴れるという予報に出会えなかった。どうしてもご来光を拝みたいので、朝晴れる予報でないと困るのだ。

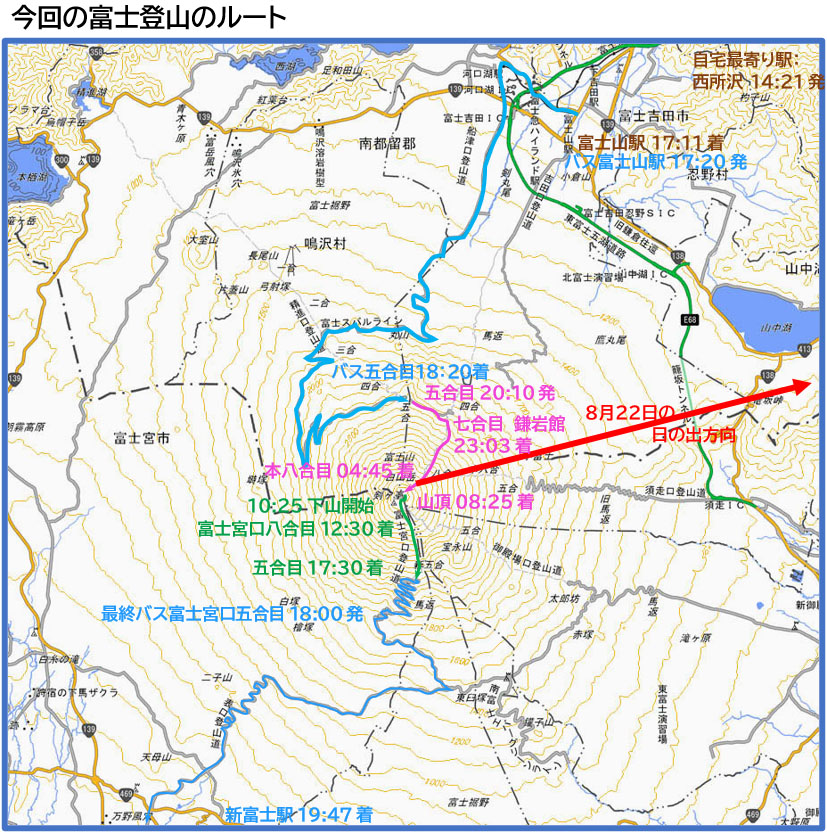

結局、朝方は雲が取れてご来光も見えるだろうということで、8/21(日)、8/22(月)で実行することとした。

いつものとおり、夜8時ぐらいから登り始めるので、午前中しっかり寝て、自宅を14時過ぎの電車に乗り、JR中央線の大月へ向かった。大月には、16:08に着いた。ここから富士急行線に乗り換え、富士山駅を目指す。相変わらず天気は曇りだが、次第に雨が降ってきた。

富士山駅から最終の五合目行きのバスに乗ったが、乗客は自分一人のみである。 このような雨の天気では仕方がないか。と思いながら次の河口湖駅のバス停に着いても乗車する客は、外国人の若いカップルの2名のみである。

富士山駅からバスで約1時間。吉田口五合目に着いた。8月下旬という今までで一番遅い時期の登山であり、小雨も降っているためか「暗いな!」と思いつつ。雨の中バスを下車すると、電気が消えている土産物屋が多い。

聞くと、コロナの影響もあり、今では19:00前に閉店している店が多いとのことであった。3年前は20時までオープンしているレストランで食事をしながら、1時間余り2300mの気圧に身体を慣れさせたのであるが、夕食も取れないとは、ショックだ。

何も食わずに登る訳にはいかないので、売店で尋ねると、おにぎりは売っているとのことだったので、おにぎりで空腹を満たすこととした。

このような雨の天気では仕方がないか。と思いながら次の河口湖駅のバス停に着いても乗車する客は、外国人の若いカップルの2名のみである。

富士山駅からバスで約1時間。吉田口五合目に着いた。8月下旬という今までで一番遅い時期の登山であり、小雨も降っているためか「暗いな!」と思いつつ。雨の中バスを下車すると、電気が消えている土産物屋が多い。

聞くと、コロナの影響もあり、今では19:00前に閉店している店が多いとのことであった。3年前は20時までオープンしているレストランで食事をしながら、1時間余り2300mの気圧に身体を慣れさせたのであるが、夕食も取れないとは、ショックだ。

何も食わずに登る訳にはいかないので、売店で尋ねると、おにぎりは売っているとのことだったので、おにぎりで空腹を満たすこととした。  これから1400mを登っていくには、ちょっと量が少なかったが、止むを得ない。

ただ、まだ小雨が降っている。無料休憩所を覗くと、椅子が一つ空いているのが見えたので、ここで雨宿りだ。

これから1400mを登っていくには、ちょっと量が少なかったが、止むを得ない。

ただ、まだ小雨が降っている。無料休憩所を覗くと、椅子が一つ空いているのが見えたので、ここで雨宿りだ。

20:00を過ぎても雨はなかなかやみそうにない。が、これ以上遅くなっても埒が明かないので、少しずつでも登ることとした。 六合目までは、ほとんど横移動で登山というほどでもないので、傘を差して無料休憩所を後にした。

60mほど歩くと、例の「保全協力金」の支払いを求める声かけがあった。支払うと小さい冊子と木札を渡される。木札は登山のお守りみたいなものだから、リュックサックのファスナーに括り付けた。

六合目までは、ほとんど横移動で登山というほどでもないので、傘を差して無料休憩所を後にした。

60mほど歩くと、例の「保全協力金」の支払いを求める声かけがあった。支払うと小さい冊子と木札を渡される。木札は登山のお守りみたいなものだから、リュックサックのファスナーに括り付けた。

まだ、小雨も降っている状況なので、6合目までの平坦な道は、傘を指して歩いているような状況だ。1時間ほど歩いて登り始めた頃、雨も止んできた。

今日の登山は、天気が今一つでなかなか大変なことになりそうだ。天気予報では、2時間ぐらい早く雨雲も切れてくれるものと予想していたのだが・・・、 あと五合目のレストランが19時前に閉まっていたのは、想定外のことだった。それもあって、五合目で少しおにぎりは食べたのだが、ややお腹が空いてきた。

23時過ぎに着いた鎌岩館のベンチに座って休憩すると、かなり寒くなってきたこともあり、温かいものが欲しくなってきたので、本来もう少し上、できれば山頂でと考えていたが、ここでコンロで湯を沸かして、コーヒーを飲み、カップ麺を食べることとした。

あと五合目のレストランが19時前に閉まっていたのは、想定外のことだった。それもあって、五合目で少しおにぎりは食べたのだが、ややお腹が空いてきた。

23時過ぎに着いた鎌岩館のベンチに座って休憩すると、かなり寒くなってきたこともあり、温かいものが欲しくなってきたので、本来もう少し上、できれば山頂でと考えていたが、ここでコンロで湯を沸かして、コーヒーを飲み、カップ麺を食べることとした。

お湯は標高約2,800mで気圧が低いので、沸騰しても100℃にならない(この標高で気圧は約30%下がり、水の沸点も90℃ぐらいになる。)ので、カップ麺は、通常よりも柔らかくならないが、それでも温かいものは美味しく、格別だ。

コーヒーにウィスキーを垂らして飲むと、これも格別だ。順調に登っていければ、日の出前に山頂に着ける筈と見込んでいたが、ここでの休憩が1時間以上になってしまった。01:00頃登山を再開したが、八合目(約3,100m)の蓬莱館に着いたのは、02:45となり、まだ、山頂まで600mあり、日の出まで2時間。どう考えても日の出前に山頂には届かない。

3400mぐらいまで行って、日の出を観ようと登っていくと、空も雲が取れてきたようだ。途中の山小屋で休憩しながら、ゆっくり登っていくと空がかなり明るくなり、東の雲海のかなたもかなり赤い。

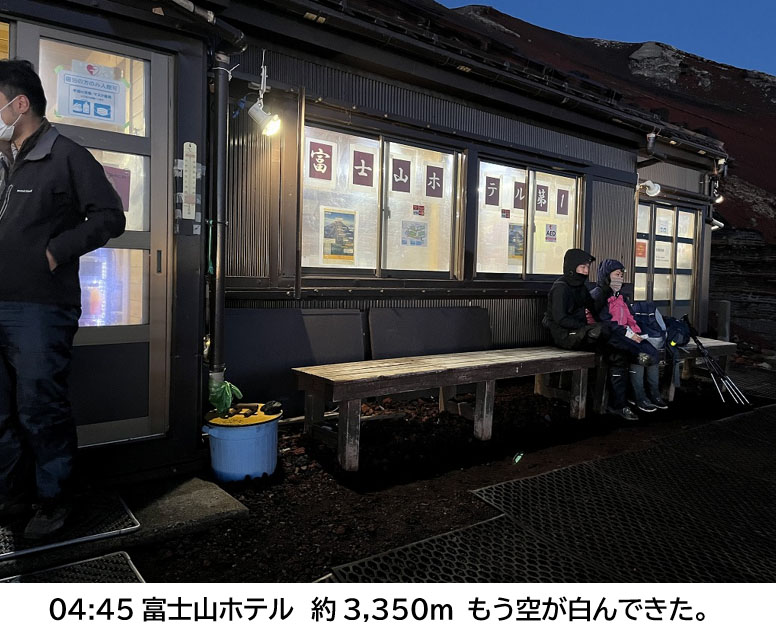

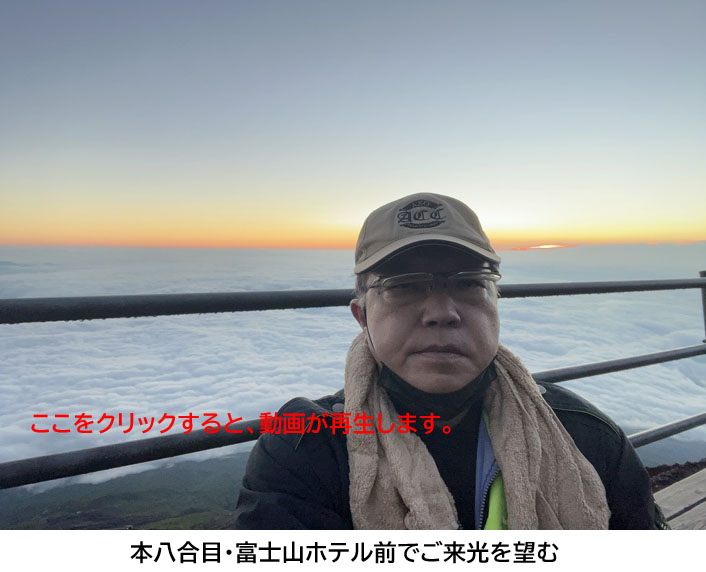

時計を見ると、4時45分だ。これ以上登って行っても日の出を登山道の石垣に凭れながら見ることになる可能性が高いと思って、ここ富士山ホテルのベンチで休憩しながら、御来光を待つこととした。

前回は、標高が100mほど上の御来光館で日の出を待ち、その前の4回目までは、山頂で日の出を見ていたので、体力の衰えもかなり感じるところだ。ベンチに座り、チョコレートを食べながら、水分補給していると、いよいよその時が近づいてきたようだ。周りがかなり明るくなってきた。

時計を見ると、4時45分だ。これ以上登って行っても日の出を登山道の石垣に凭れながら見ることになる可能性が高いと思って、ここ富士山ホテルのベンチで休憩しながら、御来光を待つこととした。

前回は、標高が100mほど上の御来光館で日の出を待ち、その前の4回目までは、山頂で日の出を見ていたので、体力の衰えもかなり感じるところだ。ベンチに座り、チョコレートを食べながら、水分補給していると、いよいよその時が近づいてきたようだ。周りがかなり明るくなってきた。

山頂での御来光ではないが、今回もなかなかいい日の出を見ることができた。6回登ったうちで、3番目にいい眺めの御来光と言える。

1番目は、96年8月2回目に登った時で、この時は麓の景色もくっきり見えるいい天気のなかの日の出だった。2番目は3年前の、5回目に登った時で、下に雲がかかっていたものの、山中湖がはっきり見えていた。今回は、麓は雲に覆われて全く見えないものの、御来光自体は、雲に遮られることはなかった。

残りの3回は、程度の差はあっても、御来光が流れる雲に遮られて見えるというような景色だった。そう考えると、今回の御来光は、割合いい景色だった、と言える。 今回は、雨が降ったりして湿度が高い所を登っているので、身体が汗を良くかく。結果、身体が水分を求めるので、結局、山小屋で500mlのペットボトルを6本買うことになった 。1本500円なので水分補給用だけで3,000円、これも予定外の出費だ。自宅から、リュックに3本のボトルを入れてきたのだが、全く足りなかった。

今回は、雨が降ったりして湿度が高い所を登っているので、身体が汗を良くかく。結果、身体が水分を求めるので、結局、山小屋で500mlのペットボトルを6本買うことになった 。1本500円なので水分補給用だけで3,000円、これも予定外の出費だ。自宅から、リュックに3本のボトルを入れてきたのだが、全く足りなかった。

富士山は、日の出以降は、気温がぐんぐん上がり、日の出直前の5℃前の気温が山頂に着く頃は、多分10℃を超えていたのかなと思う。途中で薄着に着替えて、

登ること、約3時間。08:25やっと山頂に着いた。天気が悪かったとはいえ、今この時点で吉田口登山道の山頂付近にも、1,000人はいるのかなという人数だ。少し休憩して、表側の臨時郵便局に残暑見舞いのハガキを投函して下山だと、お鉢を半周して進んで行き、

ふと右手をみると、剣ヶ峰方向は、靄で霞んでいた。体力的にも難しかったが、登っても景色は悪そうだ。今日は、「馬の背」を登るのはやめておこう。山頂に着いてから、20分ほどで表側に着いたのだが、あれっ!あるはず、の郵便ポストが見当たらない。

臨時郵便局の看板もない! 前にいる人が郵便局の制服のように見えたので、聞いてみると、臨時郵便局の開設は昨日(8/21)まで、とのこと。

富士山は、日の出以降は、気温がぐんぐん上がり、日の出直前の5℃前の気温が山頂に着く頃は、多分10℃を超えていたのかなと思う。途中で薄着に着替えて、

登ること、約3時間。08:25やっと山頂に着いた。天気が悪かったとはいえ、今この時点で吉田口登山道の山頂付近にも、1,000人はいるのかなという人数だ。少し休憩して、表側の臨時郵便局に残暑見舞いのハガキを投函して下山だと、お鉢を半周して進んで行き、

ふと右手をみると、剣ヶ峰方向は、靄で霞んでいた。体力的にも難しかったが、登っても景色は悪そうだ。今日は、「馬の背」を登るのはやめておこう。山頂に着いてから、20分ほどで表側に着いたのだが、あれっ!あるはず、の郵便ポストが見当たらない。

臨時郵便局の看板もない! 前にいる人が郵便局の制服のように見えたので、聞いてみると、臨時郵便局の開設は昨日(8/21)まで、とのこと。 あーぁ、残暑見舞い葉書に山頂郵便局の消印をもらえなくなった。これは、かなりショックな出来事だった。

それでは、さっさと下山するしかないと思ったが、どうもお腹がすいてきた。休憩所の売店にはカップ麺(1杯800円)ぐらいしかないようだが、止むを得ない。これを食べて満たすしかない。食べ終わり、更に500mlのスポーツドリンクも買って、下山を始めた。

今回は、将来鹿児島から登りに来た時のことを考えて、初めて富士宮ルートを下山してみることにした。

後で考えると、今回の登山で失敗したことの一つに登山ストック(トレッキングポール)を1本も持ってこなかったことも挙げられる。

あーぁ、残暑見舞い葉書に山頂郵便局の消印をもらえなくなった。これは、かなりショックな出来事だった。

それでは、さっさと下山するしかないと思ったが、どうもお腹がすいてきた。休憩所の売店にはカップ麺(1杯800円)ぐらいしかないようだが、止むを得ない。これを食べて満たすしかない。食べ終わり、更に500mlのスポーツドリンクも買って、下山を始めた。

今回は、将来鹿児島から登りに来た時のことを考えて、初めて富士宮ルートを下山してみることにした。

後で考えると、今回の登山で失敗したことの一つに登山ストック(トレッキングポール)を1本も持ってこなかったことも挙げられる。 家には2本あったのだから、持ってくれば良かったと、この富士宮口の登山道を降りながら思った。

家には2本あったのだから、持ってくれば良かったと、この富士宮口の登山道を降りながら思った。

砂礫の道を降りるのに、他の登山者のほとんど全員がストックで体を安定して、勢いよく降りていくのに対して、こちらは転倒しないように慎重に降りていくので、下山のスピードが全く違ってしまった。通常の倍近くの時間がかかってしまった。

加えてこんな14:00~の時間帯に下山することは想定していなかったので、持ってこなかったが、日焼け止めも持って来るべきだった。こんな空気の薄い環境で、晴れた天気の下、何時間も歩いていては当然だが、腕や顔が火傷に近いくらい焼けてしまった。結局、休憩時間を含めて標準下山時間の倍近くの7時間かけての下山になってしまったが、

転倒して怪我することもなく下山できたのは幸いだった。ただ、7年後、70歳で富士登山を成功させるには、色々準備が必要だと痛感した。 まず第一に80kg近くにもなった、この体重を何とかしなければならない。別稿に掲載中の東京歩き通勤は今後も継続して、まず60kg台の体重に戻すことが第一目標だ。

そのうえで3年後必ず7回目の富士登山を実行だ。そんなことを考えながら、新富士発の「こだま」に乗って、帰宅した。しかし、今回は、いろいろとツキも無かった。最後に新幹線の中でビールを飲みながら帰ろうと思っていたのに、新富士駅の売店は開いておらず、駅前にコンビニもない。結局、新幹線の中ではお茶を飲んだだけとなってしまった。

まず第一に80kg近くにもなった、この体重を何とかしなければならない。別稿に掲載中の東京歩き通勤は今後も継続して、まず60kg台の体重に戻すことが第一目標だ。

そのうえで3年後必ず7回目の富士登山を実行だ。そんなことを考えながら、新富士発の「こだま」に乗って、帰宅した。しかし、今回は、いろいろとツキも無かった。最後に新幹線の中でビールを飲みながら帰ろうと思っていたのに、新富士駅の売店は開いておらず、駅前にコンビニもない。結局、新幹線の中ではお茶を飲んだだけとなってしまった。

なお、5回目までの富士登山の記録は、こちらの3つ目以下の記事ををご覧ください。

あなたが、2024年9月23日以降

| 人目の訪問者です。 |